当很多人查出肠息肉后会非常焦虑,毕竟是身体内长了多余的东西,难免会惴惴不安,甚至担心会发展成癌。那么,肠息肉真的是癌症的前兆吗?到底要不要切?本期我们就邀请《求证》专家为大家详细科普。

本期专家

王畅 吉林大学第一医院肿瘤中心肿瘤科副主任,主任医师,教授,博士、硕士研究生导师。国家癌症中心、国家肿瘤质控中心结直肠癌质控专委会委员、中国临床肿瘤学会理事、中国临床肿瘤学会结直肠癌专委会常委、中国医师协会结直肠癌专委会青委、肝转移专委会委员等。

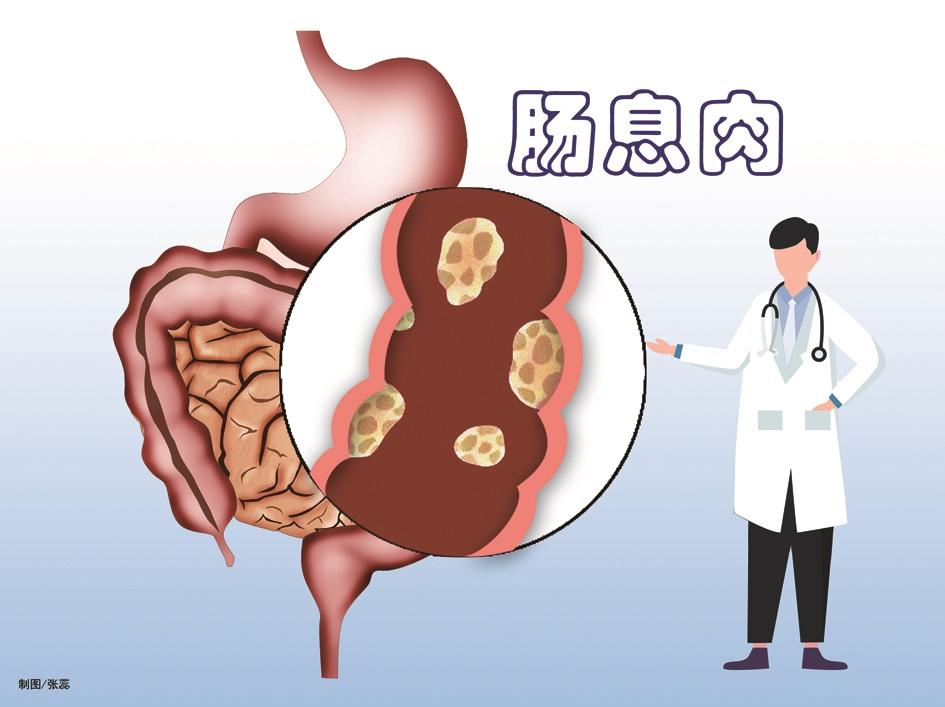

认识肠息肉

王畅:从结肠直肠粘膜表面突出到肠腔的突起样病变,在未确定其病理性质前统称为息肉。

不同类型肠息肉癌变风险不同

王畅:肠息肉包括非肿瘤性息肉、肿瘤性息肉以及肠息肉病,不同类型、不同大小的息肉发生癌变的风险亦不同。

1、非肿瘤性息肉与癌的发生关系较小,包括幼年性息肉、错构瘤性息肉、增生性息肉、炎性息肉等。

2、肿瘤性息肉则与癌的发生关系密切,存在不同程度的恶变率。包括管状腺瘤、绒毛管状腺瘤、绒毛状腺瘤、锯齿状腺瘤。其中管状腺瘤最多见,占腺瘤的80%,癌变几率大约10%;绒毛管状腺瘤,癌变率略高一些,约11.9%-22.5%;绒毛状腺瘤,占腺瘤的10%左右,癌变几率最高,为30%-50%,可见绒毛成分越多越容易癌变;锯齿状腺瘤癌变率也大约在10%左右。另外,无蒂腺瘤的癌变率较有蒂腺瘤高,腺瘤越大,癌变的可能性越大,比如腺瘤直径小于1厘米,癌变风险小于2%;直径大于2厘米,癌变率达10%以上;而直径大于3厘米,癌变率超过40%。

3、在肠道广泛出现,数目多于100颗以上的息肉,并具有其特殊的临床表现时称为肠息肉病。常见的有黑斑息肉病、家族性腺瘤性息肉病等。其中,黑斑息肉病是一种少见的显性遗传性疾病,特点为胃肠道多发性息肉伴口腔黏膜、口唇、口周、肛周及双手指掌、足底有黑色素沉着。以小肠息肉为主,约30%的病人有结、直肠息肉。息肉的性质为错构瘤性息肉。家族性腺瘤性息肉病,是一种常染色体显性遗传病,常在青春发育期出现结、直肠腺瘤,甚至可满布所有结、直肠黏膜,如不及时治疗,终将发生癌变。

肠息肉是怎么变成癌的

王畅:研究显示,50%-70%的结肠癌来源于腺瘤癌变,腺瘤性息肉的癌变率总体约为2.9%-9.4%。

腺瘤发生癌变通常是一个较漫长的过程,通常经过“正常黏膜上皮增生/息肉-腺瘤-早期癌-进展期癌”,从息肉到早期癌通常需要大约5-10年,此后的2-5年成为进展期或者晚期癌。在这条时间线上,早筛、早诊、早治,就能有效地降低肠癌的发生、发展,降低病死率。

发现肠息肉,要及时处理

王畅:发现肠息肉不必过分恐慌,但也不能放任其生长。在内镜下直接切除有癌变风险的息肉,可以最大程度地预防癌变。

不同类型、不同大小的息肉/腺瘤处理亦不同:小腺瘤用活检钳即可完整切除,略大一些的息肉可以通过内镜下EMR/ESD手术处理,直径大于2厘米的非腺瘤性息肉可采用结肠镜下分块切除。直径大于2厘米的腺瘤,尤其是绒毛状腺瘤应手术切除。由于肠息肉容易复发,因此,即使切除后,也需要定期复查。中华医学会消化病学分会推荐结直肠癌高风险人群结肠镜筛查时间间隔是3年。临床上通常根据结肠镜病理检查结果、切除完整性、肠道准备、健康状况、息肉家族史和既往病史等来决定复查时间。