从现在回数30年,那是上个世纪的1992年,那一年我拍摄了一部电影《蒋筑英》。那部电影成了我人生中的重要转折,30年的光阴如流水一样逝去了,可那些悠悠往事成了我心底永远的烙印。

一、前期的故事

上个世纪的九十年代是我创作力最旺盛的时期,差不多每年导演一部电影,也有时一年两部。1990年我拍摄的喜剧电影《离婚合同》,请来了相声演员冯巩领衔主演,结果票房大卖,观众爆棚,40多万的成本,卖了200多拷贝。之后,我与编剧肖茅和李少红合作,又拍了一部《离婚喜剧》,主演是吕凉、陶慧敏、王惠。1992年夏初,我在混录棚做《离婚喜剧》的后期,阎敏军厂长来棚里找我,递给我一个剧本。我一看剧本叫《蒋筑英》,编剧是长影总编室的王兴东。阎敏军厂长说:“你下半年重点就拍这个。”我很郑重地点了点头。

1982年我在电影《人到中年》做副导演,拍摄过半时知道了一个不幸的消息:杰出的科学家蒋筑英,在前往成都出差时过度劳累引发重病,不幸辞世,年仅44岁。长春光机所最初要开个几十人的追悼会,消息传出先是来几百人,最后来了几千人,院子里站满了为蒋筑英送行的人。蒋筑英的老父亲70多岁了,白发苍苍,哭昏在现场。《人到中年》的导演孙羽当年也正处在中年阶段,感同身受。他平时在拍摄现场不苟言笑,当他听到蒋筑英逝世的噩耗之后,表情凝重更没有话了,他眼含热泪的表情感染了片场的每一个人,激发了同志们更大的创作热情。后来,《人到中年》那部影片在电影的年度评奖中分别获得金鸡奖、百花奖和政府奖(后来改名华表奖)。

看了王兴东创作的剧本《蒋筑英》,我马上找到阎厂长,表示我愿意承担这个任务。阎厂长提出要求:“这个戏要以情感人,让观众至少流三次泪!”我拍着胸脯说:“厂长请放心,我有把握!”阎厂长平素是个喜怒不形于色的人,那时还是露出了满意的微笑。

编剧王兴东信奉一句话:“剧本是用脚写出来的。”他写每个剧本都深入采访,尽量掌握更多的生活素材,拥有第一手资料。我很赞同兴东的这个观点,接下任务后,我带着主创团队一头扎进长春光机所,寻找蒋筑英当年的足迹。我们遍访了他生前的工作地、合作伙伴、领导和同事,也拜访了他的夫人路长琴,在成都、北京、上海,我们在老蒋的同学同事亲属的记忆中深入挖掘过往的珍宝(长春光机所的人都习惯称他“老蒋”)。在杭州我们还见到了老蒋的老父亲,见面是在医院的病房里,老人家重病在身,听说我们要拍摄蒋筑英的电影,给我们讲述了许多蒋筑英青少年时期的故事。我回到长春后,还收到老人一封热情洋溢的来信,又讲述了一些蒋筑英科学攻关的细节,并希望影片早日问世。遗憾的是电影杀青之际,传来了老人家离世的消息。

我们很快确定了聘请北京人艺的演员巍子饰演蒋筑英,上海人艺的奚美娟饰演路长琴。我之前看过巍子演的电影《黄河谣》,觉得他的形象气质年龄都很合适。那时他的名字叫王巍,是从我们这个电影开始改名叫巍子的。奚美娟那时演过一部电影《假女真情》,她在话剧舞台上塑造过许多精彩的人物形象,获得过许多话剧大奖,恰好我之前的两部电影《城市假面舞会》《红房间黑房间白房间》都是在上海拍摄,看过许多她的话剧演出,印象很深。

两位主演来到长春,主动提出去光机所深入生活。路长琴一开始不愿意再谈往事,她和蒋筑英夫妻恩爱,老蒋的突然离世带给她巨大的伤痛,她不想再一次触碰心底的痛。奚美娟就以交朋友的方式与她深入交流,走进了她的生活,与她的两个正在读书的孩子也成了朋友。在整个采访和体验生活过程中,我们发现拍好这部电影还是有一定难度的。作为科学家,蒋筑英的不平凡之处主要是表现在对科学高峰的不断攀登、对共产主义信仰的坚定追求、对工作的极端负责任、对同志的极端热忱、对家庭和亲人的挚爱和深情。这些品质形成了蒋筑英独特的人格魅力,这种人格魅力正是和平年代我们民族精神的具体体现,是我们民族生生不息的不竭动力,是这一代中国知识分子特有的高尚品质。他们忍辱负重、默默耕耘、无私奉献、爱党爱国,他们上有老下有小,家里家外都背负重担,他们不计较名利和个人得失,像烛光一样燃烧着自己点亮别人。

寻找和表现蒋筑英独特的人格魅力,将是我们在整个电影创作中全力以赴全神贯注的重点。我在以往的创作实践中深刻地感悟到,拍摄一部好的电影,最主要的是对人物心灵世界的探寻,让剧中人物的内在激情与观众的心灵产生共鸣,在这种同频共振中奔赴美的最高境界。兴东在剧本创作中设置了一条非常好的情感线,为我们提供了很好的创作基础。我们决定要在影片中紧紧抓住蒋筑英的同志情、夫妻情、父子情、师生情、儿女情,走进蒋筑英的内心世界。在与演员和其他主创人员沟通时,我们也达成了共识。

二、中期的故事

电影的开机仪式是在长影的摄影棚进行的,时任长影党委书记赵实同志致辞,她勉励我们要用蒋筑英的精神拍好《蒋筑英》。我们的拍摄确实很顺利,因为主要外景都在长春,内景基本是在摄影棚搭的。长春的老电车、吉林大学内外、长春光机学院的操场、东朝阳路,这些长春标志性景观都进入了我们的镜头。这,也圆了我的一个多年心愿——好好以长春为背景拍一部电影。

内景蒋筑英家的家具陈设都是直接从老蒋家拉来的,印象特别深的是那套简易旧沙发,还是当年老蒋自己亲手做的,特别有时代气息。道具师傅要为老蒋找一块老式的上海牌手表,我想起正好我有一块,是我插队从农村回来时父亲给我买的。后来中国电影博物馆成立,我觉得有纪念意义,就捐献了,博物馆还给我发了一个收藏证书。

记得有一场夜景是拍蒋筑英家:老蒋把许多参考书和资料摊在床上写论文,夏天热,还没有电风扇,他光着脊梁在写作。镜头是从他满是汗珠的脊背上的特写镜头拉摇出来,妻子路长琴在一旁默默地做针线,这一镜头受到许多观众的赞赏。实际上这是我受一幅全国美展的油画启发,那幅画的名字叫《学海》,画面中的人物虽然只是一个无声的背影,感染力却十分强烈。

影片中老蒋追悼会之前,路长琴给儿子讲述父亲已经去世了,这是全片的重场戏。进棚后奚美娟提出,能不能晩上拍,拍个通宵,整场戏拍完再出棚?我立刻明白了她的用意,这一场哭戏,必须保持情绪的完整,如果中断了隔天再拍,就会影响效果。这场戏中还有老蒋一双儿女的感情戏,儿童演员的戏更不应中断下来。剧组就备好了夜餐,让与剧组无关人员都不得进入现场,各部门都以最饱满的姿态投入拍摄。结果那场戏的完成度特别高,不但演员们进入了最佳状态,我们现场的工作人员也跟着流了不少眼泪。第二天早晨出棚的时候,奚美娟的眼睛都哭肿了。

有一个镜头是理发的白单子特写,高速慢镜头拍摄白单子被撕开后,奚美娟的两行热泪夺眶而出,这个镜头拍完,我与摄影师张松平流着泪冲上去,与奚美娟紧紧握手致谢!后来,过了很多年还有许多观众和网友对这个镜头津津乐道、赞不绝口!

在整个拍摄过程中,奚美娟和巍子这两个人艺的台柱子暗暗地较上了劲,就是现在我们说的“飙戏”。所有巍子镜头的样片出来了,奚美娟都跑到放映室来看。所有奚美娟镜头的样片出来了,巍子也绝不放过。看完之后他们又认真讨论,商量如何再提高。我有时把其他演员找上,大家一块讨论,毕彦君、田岷、邵兵,还有两位年长的老演员都经常参加讨论,大家的创作状态一直都特别饱满,这是我多年特别期待的状态。

邵兵那时在北京电影学院读大二,这部电影是他的银幕首秀。长春的戏拍完,我们转移去北京和成都拍摄。在开往成都的火车上,巍子、奚美娟、毕彦君来到我的车厢告诉我,他们在北京出发之前去天坛祈祷,每个人默默许下一个心愿,三个人出天坛上了火车后相互通报他们的心愿,结果三个人默念的都是:希望这部电影一定大火!听了他们的讲述,我特别感动,三个人说到我心里去了。他们三人都属羊,在剧组称他们三人是“三羊开泰”。我想,有这样的合作者,拍什么作品都能成功!现在,众所周知,这三个人都是中国影视界的一线演员。

我敢于在阎敏军厂长面前拍胸脯,还有一个重要因素,就是主创团队都是精兵强将,多年在一起合作,相互之间高度信任。摄影师张松平是长影的总摄影师,早年毕业于北京电影学院摄影系。作曲家吴大明是中国电影音乐家协会副主席,曾任电影《人到中年》的作曲。美术师齐明和录音师姜岩都是长影的创作骨干。有这样的团队我当然信心满满。拍摄内景期间正赶上首届长春电影节开幕式,许多参加长春电影节的国内外明星都来探班,好不热闹。

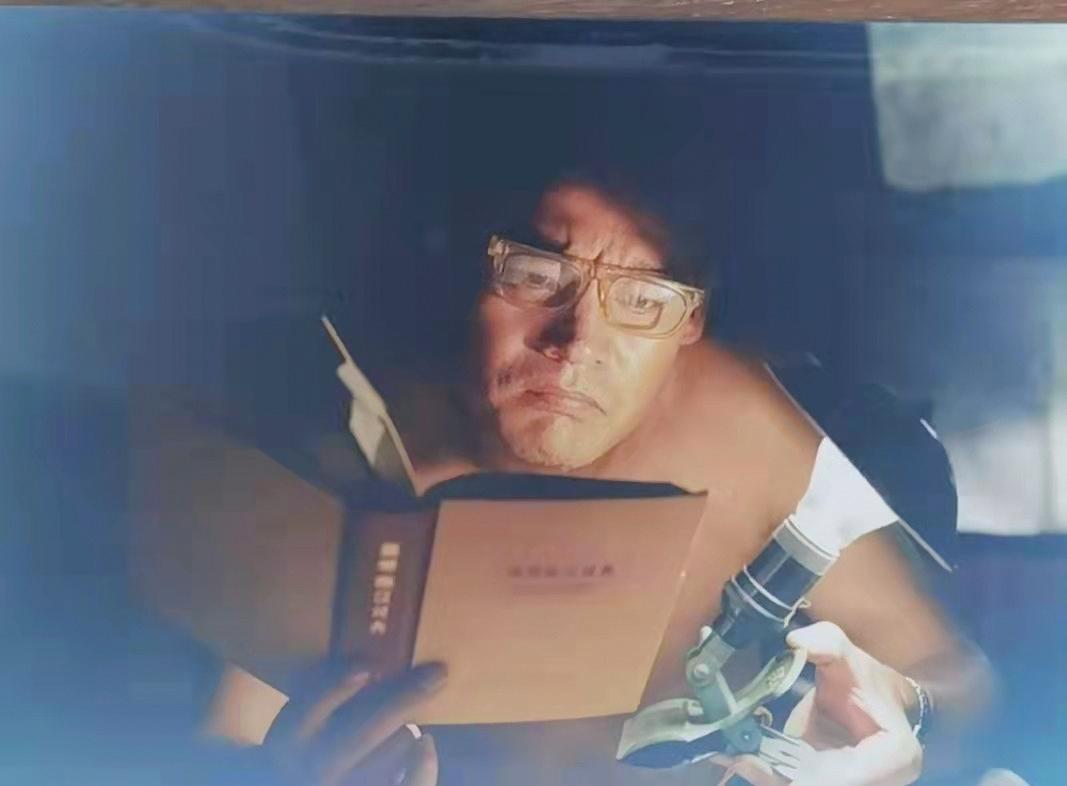

成都是老蒋生命的最后一站,他那时是去成都国营机械厂出差。在老蒋工作过的地方,我们的拍摄工作进展得很顺利,天也格外晴朗,我还客串了一个没有台词的小角色。那天恰好是我38岁的生日,收工后我请导演组的几个人出去吃饭,告诉他们,大家最近太累了,打打牙祭。导演请客,天府美食,大家非常高兴。

三、后期的故事

长影的第12放映室对于长影所有的创作人员就是个大考场,12放是个标准放映室,无论是画面还是声音都纤毫毕露。那里是厂领导审查样片的地方,对于一些导演来说可谓成也12放,败也12放。

《蒋筑英》后期制作结束,已临近年尾。厂领导审查双片,放映结束,放映室响起热烈的掌声。那天老蒋妻子路长琴也去了,看完片子,她已经哭得泣不成声。诸位厂领导高度评价该片,特别是时任长影党委书记李国民最为兴奋,他认为这部影片角逐当年广电部的政府奖(后来改为华表奖)太有竞争力了!我问阎敏军厂长,达到你预想的效果没有?他说:“大大超过了,我流了不止三次泪!”他这样一说,大家放心了。阎厂长是电影行家,他的眼光错不了。

初冬的北京,我们带着混合双片到国家电影局送审。那时,国家电影局在东四礼士胡同,那个大院落古香古色中透着威严和庄重。《蒋筑英》是我自处女作《飘逝的花头巾》后的第七部电影,对这个院落是熟悉的。我们飞到北京后就把送审的双片送到了国家电影局的制片处,制片处告诉我们明天下午来听局里的审查意见。这个大宅院是我们全国各地导演们的竞技场,许多电影才子从这里一举成名。等待审查结果的时间,是我们所有导演最为忐忑不安、焦虑难耐的。第二天刚吃过午饭,我就和制片主任来到了国家电影局。我们刚进大门口就看到了告示栏里的一则通知:明天下午两点,电影局全体党员到标准放映室,观摩长影新片《蒋筑英》。这则通知让我心里一块石头落了地——审查意见还没听到,这部电影就成了电影局全体党员的观摩片了,我明白了“观摩”二字的分量。

时任国家电影局局长滕进贤在他的办公室里接见了我,他热情地祝贺影片拍摄成功!滕局长是导演出身,他和我们这些导演经常是以朋友的方式相处,对艺术家有很深的理解和尊重。滕局长说:“《蒋筑英》这部电影的出现,是长影的一件大事,也是我们电影界的一件大事,她给1992年的电影创作划出了一个重重的惊叹号!是继《焦裕禄》之后又一部具有典型意义和个性魅力的好影片,为我们反映现实题材的影片创作提出了许多值得思考的问题。”滕局长的这些话都出现在他为《中国电影周报》所撰写的文章《一部难得的好影片》里,在文章中滕局长还说:“《蒋筑英》这部影片确实有一种引人深思的震撼力和催人泪下的艺术感染力。悲壮而不哀伤,真实感人而不做作。宋江波曾经拍摄过有一定探索意义、艺术性比较强的影片,在《蒋筑英》这部影片中我们看到,他已经逐渐地走向了成熟。这部影片注重了写人,注重了人物深层情感的开掘,让我们看到了以蒋筑英为代表的一代中年知识分子栩栩如生的银幕形象。”紧接着电影局又向长影发出了贺电,贺电中说:“《蒋筑英》是一部思想性、艺术性、观赏性结合得比较好的优秀影片。我们相信,这部影片不仅会受到老中青三代知识分子的欢迎,也会得到广大人民群众的喜爱。我们的时代需要英雄,我们的银幕呼唤英雄!”

我们的片子先后到中组部、中宣部、全国妇联、团中央、中国科学院、中国科协、人民日报等地放映。特别值得一提的是,我国著名光学科学家王大珩先生看过影片后特别感动,给北京大学陈佳洱校长写了一封亲笔信,希望电影到北大放映一场,因为蒋筑英就是北大物理系毕业的,后来考上了王大珩老师的研究生,来到长春光机所。那时王大珩是长春光机所所长,后来又兼任长春光机学院(现改为长春理工大学)院长,王大珩与蒋筑英师生情深,也对他寄予厚望。王大珩先生希望北大的新一代都能学习到蒋筑英的精神。王大珩先生说:“我更愿意把我的这位学生比作我们科技界的雷锋。从影片中,我们可以看到他作为一名科技工作者全部的可贵品质,他把自己的一切都献给了我国的光学事业,默默无闻,任劳任怨,从不计个人利益,这种精神,这种品质,不仅是科技界的需要,也是我们民族的需要,我们应该大力倡导这种奉献精神,使它在我们的时代生活中发扬光大。”影片在北大放映后反响强烈,我们剧组成员还与热情的同学们真诚地交流了创作感受。

各大媒体也重磅关注,使影片的热度持续升温,为影片的发行和放映推波助澜。影片全国上映之后,观众如潮,票房收入屡屡攀升。紧接着又在全国性的电影评奖中接连夺魁,获广电部所设的政府奖(后改为华表奖)最佳故事片奖。特别要说明的是,政府奖在之前和之后的华表奖上都没有设过最佳故事片,《蒋筑英》可以说空前绝后。

王兴东和奚美娟还分别获得最佳编剧和最佳女主角奖,影片在中宣部“五个一工程奖”评选中获优秀影片奖,后来大学生电影节和工人电影节上又传获大奖佳音。我被吉林省委、省政府授予有突出贡献的高级专家,被评为国务院政府津贴的获得者,又晋升为国家一级电影导演。《蒋筑英》电影之后,我又有四部作品获华表奖,两部电影获中宣部的“五个一工程奖”,也在一些国际电影节上获奖。有人戏称我为“获奖专业户”,问我获奖有什么秘诀,我说,我拍任何一部影片时候都不想如何获奖的事,只想要认真做好眼下的事情,拍好每一部片子,对得起自己的艺术良心。

电影《蒋筑英》距今30年,也是我们的老蒋离世40年。这是我生命中的重要节点,已经深深地刻入了我生命的年轮。我不由得想起辛弃疾的词句:“平生塞北江南,归来华发苍颜。”这是我几十年艺术生涯的映照,不过我丝毫未悔,余生还要与电影为伴。

30年岁月悠悠,蒋筑英魂兮归来!