你出生在海边的城市,那里会不会是你最想归去的所在?海水中潜游的鱼群,是我写给你的书信,它们逐波而去,尘封入海…… ——题记

她一如继往地微微含胸驼背,眼睛明亮不混浊,没有年近八旬老人因为年纪与这个世界妥协而生的慈祥。声线中音区浑厚,是她稳健不容怀疑的坚定。只是,站立和行走的力量重心不自觉地移至了脚跟。她把装满洗好的红色提子的盘子摆在我面前,挨着我姐姐坐下。

“肖阿姨,我想写一篇怀念李叔叔的文章。”

“好啊。”

导演肖桂云语速平稳,不疾不徐地回答我。

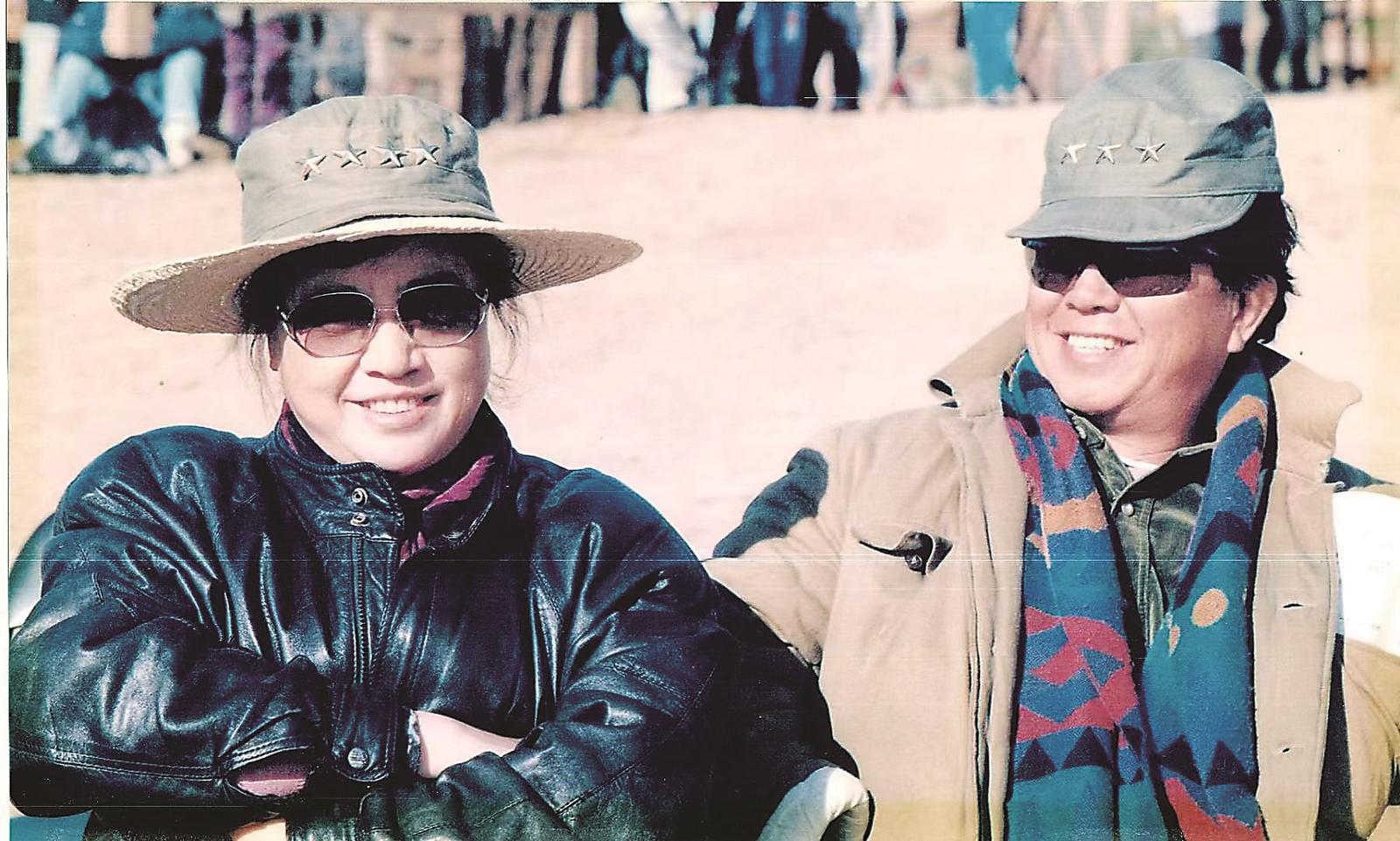

肖导是哈尔滨人,五官标致。但不可用婀娜、精致或是漂亮来形容她,那会削减、解构、模糊甚至误导了她的美。她的美是才华、高尚,是坚强和克制。

2021年的冬天,长春电影节炫丽的舞台上,李前宽导演并没有陪伴在肖桂云导演的身边。肖导独自一人,犹如一株掣着红色火炬的木棉般,站在那里……

一

李前宽,这三个字对于我来说是一个骄傲、一个榜样、一个可以确认我和电影有着关联的证明。他离开之后,这个世界的好多事物都会引发我对他的思念,通向红旗街的有轨电车、长影的围墙、每年七月七日电影《七七事变》在互联网媒体上出现的海报……我无数次地回忆这样一位可亲、可敬的长辈,我想一定要给他一个不一样的纪念,一个属于我的对他的怀念。

可当需要逐字去书写,我却觉得无从下笔,仿佛除了他的电影,对他一无所知了。在晃动的光影里,彩色的胶片失去颜色,还原到黑白,再到粗大的颗粒,再到,白茫茫的一片。

李叔叔和我的爸爸都在大连出生,他们一个在北京电影学院毕业分配到长春电影制片厂,一个在中央戏剧学院毕业分配到吉林艺术学院。他们的友谊也许起始于1959年国庆大典的北京高校方阵,也许是一次校际联谊。前宽叔叔无数次说起的“我哥们儿,一个窝头,掰一半给我吃”。当年听这段故事时,我对窝头的意义以及窝头和友谊的必然联系,没有准确的认知和判断。按照时间的推测,这段故事应该发生在他们上大学的1958年到1962年间。现在,李前宽导演和史宪富导演都已离开了这个世界,具体是在一个什么情境之下,两个少年如何分享了窝头,作为后辈,我已经无从知晓了。总之,他们的友谊是一件必然发生的事件——他们的友谊延续了半个世纪,我们这些孩子们也因此成为受益者。

我们家三个女儿中,姐姐和李叔叔、肖阿姨最为亲近。大家都开玩笑地说,姐姐是他们长春办事处负责人。小到接机、送机,大到处理长春的一些其他事情,李叔叔和肖阿姨特别信任姐姐,委托她去办理、落实。姐姐出差去北京,无论多忙也会跑去看望他们。李叔叔只要看到姐姐,就会大声说:“我大姑娘回来了。”

李叔叔离开我们了,那一声亲切又熟悉的呼唤,只有在梦里才能听到了。

“你认为李叔叔对我们最大的意义是什么?”我问姐姐。

“我觉得,在我们成长的那个年代,没有互联网,没有那么多的资源来获取信息,我们不知道除了学校和家周围之外的地方都是什么样子,李叔叔给了我们一个不一样的世界。他讲新疆,讲另一种蓝色的天空和广袤的草原,但不是一般意义的文学的描述,那是在画面里的新疆,是蒙太奇中的新疆,是带有精神层面描述的一个空间的存在。你还记得李叔叔讲那匹马吗?那匹骏马。”

“你确认是一匹骏马?”

“大学老师的责任就是不停地问,你确认吗?”

“我是想确认,你是否有自我幻想的成分而夸大了当时李叔叔的描述。”

“是从局部开始的描述,皮毛的色泽和马头的抖动。你不是研究媒体的嘛,就是完全是斯坦尼康的运动感觉的描述。”

“可是,你不搞艺术,这样的教育和影响,好像对我还是有更大的意义。”

对姐姐,我特别知道如何可以一招致胜。果然,她沉吟了一下。

“我的想象力,我的雄心,他把不可能变为可能的力量与勇气。李叔叔给了我这个。”

二

我不止一次地想,我要怎么去为我的后代描述,我生命时间轴线上所呈现过的空间。他们能否据我的表述,准确地勾勒出业已不在的建筑,还原出街上的行人和他们的神态。还有,长春冬季的寒冷、笨重僵硬的棉衣、清晨打不开的房门、用洗脸盆接水在煤堆上冲出的冰道就是孩子们的乐园。我尝试在头脑中努力地勾勒、还原父辈们的时空,期待最大程度地靠近他们的青年时代。李叔叔和肖阿姨是在哪个季节来到长春的,他们的婚礼又是在这个城市的哪个建筑里举行的。我在写这篇文章的时候,刻意没有预先对肖导进行采访。我希望打开我的脑海中的记忆迷宫,重新沉浸其中,建构属于我的描述,即便这种建构是变形的,甚至是不真实的。

电影导演李前宽和话剧导演史宪富是非常要好的朋友。李导邀请史导参加了他很多部电影的拍摄,从《佩剑将军》到《逃犯》,从《停战之后》到《七七事变》,从《朱元璋》到《星海》。史导也将他的学生何伟、徐松子、李幼斌、李大强、嘎头等悉数推荐给过李导。

我想,是在上个世纪八十年代初深秋的红旗街,在电车与轨道的摩擦声响中,长春电影制片厂几个大字在门楣上显得更加庄严。长影院子里的草长得特别高,让人总是产生戏剧性的遐想,期待或相信一定会有故事发生。李前宽从厂里出来,没有搭乘有轨电车,而是一直步行到南昌路他的朋友史宪富的家,这大约要一个小时的时间,他很享受一边行走一边观察这个城市。省医院直行,再向前,转弯过去是吉林省戏曲学校的圆顶,然后是长春地质学院的鸽子楼,一个下坡是一排排日式的灰色小楼,再一个小上坡就到了需要转弯的路口了。长春,没有海,也没有潮湿的空气中潜伏的咸咸的味道,街道两侧没有梧桐,也没有陡坡,和他的家乡大连几乎没有相似的地方。让他安慰和温暖的是,这座城市有他的爱人,还有张笑天、史宪富、袁运生等好朋友。

朋友没有在家,只有他的二女儿——一个小学生在画画。

“闺女,你画的是鹦鹉还是老鹰啊?”

“前宽叔叔,我考考你,你觉得我画的是什么呀?”

“啊,叔叔给你表演一下。”

李前宽站起身来,认真地表演起来。

“怎么样?看出什么不同啦?”

小学生高兴地欢呼起来,“鹦鹉机灵,老鹰很凶!前宽叔叔你太聪明了,我画的是鹦鹉!”

“鹦鹉的爪子也是有力量的,你画的爪子又细又小,它怎么能在树枝上站稳哪?”

“叔叔,我要参加学校比赛的,你帮我改一下哈。”

我可以清晰地看到小学生期待地坐在他身边,他作画的姿态一如过去,肩膀放得很开,不大的眼睛仿佛思索了一下,嘴部由于专注略略收紧,然后疾速下笔,勾画起来。

晚上,小学生向她的父母展示她的参赛作品。

“只有这几只爪子最生动,有人帮你了吧?”小学生爸爸说。

“你猜!”小学生说。

因为李导演和史导演的友谊,让我很小就有机会跟着爸爸去长影看译制片、到摄影棚玩耍,听他们谈艺术、聊电影,前宽叔叔还介绍了好多来长影的艺术家给爸爸,爸爸与他们成了朋友。我还记得李仁堂来家里做客带来的白糖、马精武送给我的小泥人儿,还有前宽叔叔从陕北带回的故事,宝塔山、延河水,牵着毛驴戴着羊肚儿毛巾的老乡,远远的山坡上传来了信天游。我长大后在中文系读书,游荡在图书馆的藏书架间,翻阅到了贺敬之的《回延安》,一行行的诗句化成了前宽叔叔描述的画面,耳畔还有他带有一点儿大连口音的陕北民歌。后来,我在电视节目里看到前宽叔叔唱陕北民歌,那是一个全国的文艺界大联欢,他走到观众席引吭高歌、中气十足,行腔弥漫着浓浓的陕北味道,让我感到了强大的气场和强悍的力量。

我不知道在将来,我是否可以描述清楚我生命轴线上存在过的空间,但我一定可以描述清楚,前宽叔叔在秋日的午后为小学生表演的姿态和画画的神情,那么专注与沉浸。“他的眼睛拒绝琐屑之物,在轻眨漫顾之间便幻映出某种境界,它们望彻千里之外,又将种种关系尽收眼底。”

“一个好演员,会怎么样?”小学生问。

“他会创造出角色,很典型很生动的形象,让人们记住他。”史导演回答。

“导演比演员厉害,对吗?”小学生接着问。

“没有厉害,只有精彩。”

“前宽叔叔说,你是好演员。可是,他说他还不是导演。是不是你更厉害?”小学生问爸爸。

“前宽叔叔一定会是导演,大导演!”

彼时的史宪富在长春话剧院的六幕话剧《万水千山》、李前宽在长影的悬疑电影《熊迹》分别开始了他们的副导演工作,肖桂云的电影《希望》杀青。1979年,肖导独立执导的吉剧戏曲电影《包公赔情》公映,由史导执导的《救救她》成为中国现象级话剧,进中南海怀仁堂汇报演出,并被八个剧种移植,张笑天叔叔担任编剧的《佩剑将军》成为肖导和李导合作的发韧之作。随后的日子,在电影创作之外,李导和肖导还邀请史导共同完成了第一届长春电影节开幕式、文化部纪念延安文艺座谈会讲话大型演出。

三

瓦雷里说,一首诗应该是一个智力的节日。

对于将中国革命历史拍成史诗般电影的李前宽导演和肖桂云导演来说,他们又为我们创造了多少个喜悦又具内涵的节日啊。

小的时候,下雪了,去前宽叔叔家吃酸菜,就是我的节日。

教历史的妈妈是腌东北酸菜的高手,她大概汇集了中国历史腌渍蔬菜的所有经验。秋末冬初,把大白菜热水烫过,渍在缸里,注满凉透的开水。把一块大青石用刷子反复刷洗,压在白菜最上面。接下来,寻找放置酸菜缸的位置至关重要。温度低了,不发酵;温度高了,整缸的白菜就烂掉了。高质量的东北酸菜,色泽微黄清透,口感清脆爽口。切酸菜也是一门手艺,把最外层酸菜帮子摘掉,其余的一片片铺在案板上,每一片都要再剖出三到四层。此时的酸菜,薄如蝉翼、晶莹剔透。然后,要用“连刀”的切菜手法,使刀刃与案板短兵相接,发出的声响有节奏地变化,一排排细细的酸菜丝,就在这旋律中以排山倒海的姿态涌现出来了。

我们家的酸菜就这样,码得整整齐齐地放在铝制饭盒里,和新鲜的韭菜花儿一起,装进网兜儿,爸爸一手提着网兜儿,另一只手拉着我,去前宽叔叔和肖阿姨家。肖阿姨的最爱是酸菜加韭菜花儿!!!

前宽叔叔家不大的屋子里,有一个很大的书架。小小的空间,冒着热气的酸菜锅,散发着韭菜花儿的清香,前宽叔叔还为爸爸准备了白酒,爸爸主喝,他可以陪着少少地喝一点儿。他们会谈很久,肖阿姨会把菜热几次,小小的房间,特别温暖。

“你们家老二真是特别聪明。”

我记得特别清楚,肖阿姨是这么说的。

“那就送给你们,我们两个女儿。”

“真的?你舍得?”

“送给你们,怎么舍不得。”

“不行,小家伙都六七岁了,什么都记得了,到时候跑回你家,我们白养。”

接着他们三个人哈哈大笑,是哈哈哈大笑。我装作什么都没听懂,继续翻画报。

后来,我长大了,妹妹会去前宽叔叔家和他们的女儿阳阳玩儿,有时还会睡在他们家。早晨,前宽叔叔会特意套上他的浴袍,戴着那顶啵灵啵灵的新疆小帽儿,唱着“我是阿凡提,骑着小毛驴”,叫两个小朋友起床。

那个高大的书架、欢快的歌声,在回忆的底片上渐渐模糊。银幕上,上千人的群众场面和炮火连天的影像冲击,扑面而来。在《开国大典》《七七事变》的海报上,我的目光轻抚你们的名字,你们的影片是无限的革命历史题材影片中的一种极限,体现着影像语言表达强力的一种理想。

四

这个盛开着鲜花、飘零着雪花的世界,这个充满歌声和洒满灿烂阳光的世界啊!穿过纷杂、喧嚣的周遭,把旋转马车和棉花糖抛在身后,站在群山之巅看到的是一个弥漫着激情与创造的所在,而死亡则是辉煌的阴影。

“你爸爸大前宽三岁,比他早离开三年。”

肖导平缓地感慨。那确实是一种感慨,这种感慨怕是只有经历了岁月冲刷和生命考验,见过人生大悲大喜之后,才能真正理解吧。

2000年,李导和肖导的《抗美援朝》在丹东开拍,史导也被邀请去扮演一个角色。开拍一段后,史导心脏病发作,迅速被送回长春。诊断后,要做大手术,约20万治疗费,且不能使用公费医疗。李导和肖导找到时任省领导,由于两位的陈情,史导的医疗费由省里报销。

人生最大的戏剧性,最强劲的高潮,人生剧本中人尽皆知的终结,却鲜有人愿意早早领略。

史导在81岁时进入重症监护,这也是我人生第一次感受到医院竟有如此安静的空间,没有了人声鼎沸,甚至没有呻吟,只有仪器规律地声响着。每天短短的15分钟探视,我不停地为爸爸按摩已经青紫的手指,不停地问医生一个问题。

“他真的没有知觉了吗?”

年轻的医生没有再回答我,他低头按部就班地做了记录。抬头,用笔尖指了指显示器上的那条横线。

我们为史导演进行了人生的最后一个选择,放弃治疗。接着,是我们三个姐妹惟一一次被允许同时进入重症监护室的一次探视。我们每个人都轻声地和他告别。我甚至看到他的眼角有细细细细的泪水,无力地、缓缓地流下来。爸爸,这次的舞台景深太长了,我们无法真切领会你的导演意图。你是导演,你一定会认为死亡同样充满魅力。此时此刻,你一定特别会是以一个背身的挥手,和我们告别,然后头也不回地向着最光明的地方走去。

此时,前宽叔叔和自己的爱人依旧形影不离地辗转于台湾、浙江和北京。在他心里,辗转的意义不仅是治疗,也许是对自己人生剧本书写的一部分吧。他曾对我们说过,“人生总会有你最不想面对的,可能是尴尬、可能是害怕,不管是什么,你怎么解决?”他停顿一个半拍,“直面,迎着它,走过去!”

尾声

“老板,你们家新的酸菜好了吗?”

“史老师,新的,咱的酸菜必须是山泉水山洞腌制,全塑封带礼盒。您还邮北京吗?”

“对,老地址,肖女士收。”

“明白,放心吧。”

长春的冬天,就这么来了。从从容容,不用邀请。

这个城市关于你们所发生的瞬间都如一幅幅画面,所有的画面在我记叙中亦显无章。但是,重要的不是画面,而是由这些画面构成的你们的精彩人生,和你们的传奇。