我国社会融资规模存量突破400万亿元、广义货币(M2)稳中有升、贷款利率保持历史低位……中国人民银行10月14日发布了前三季度的金融数据。新发布的金融数据有何亮点?信贷资金主要流向了哪些领域?金融政策“组合拳”效果如何?

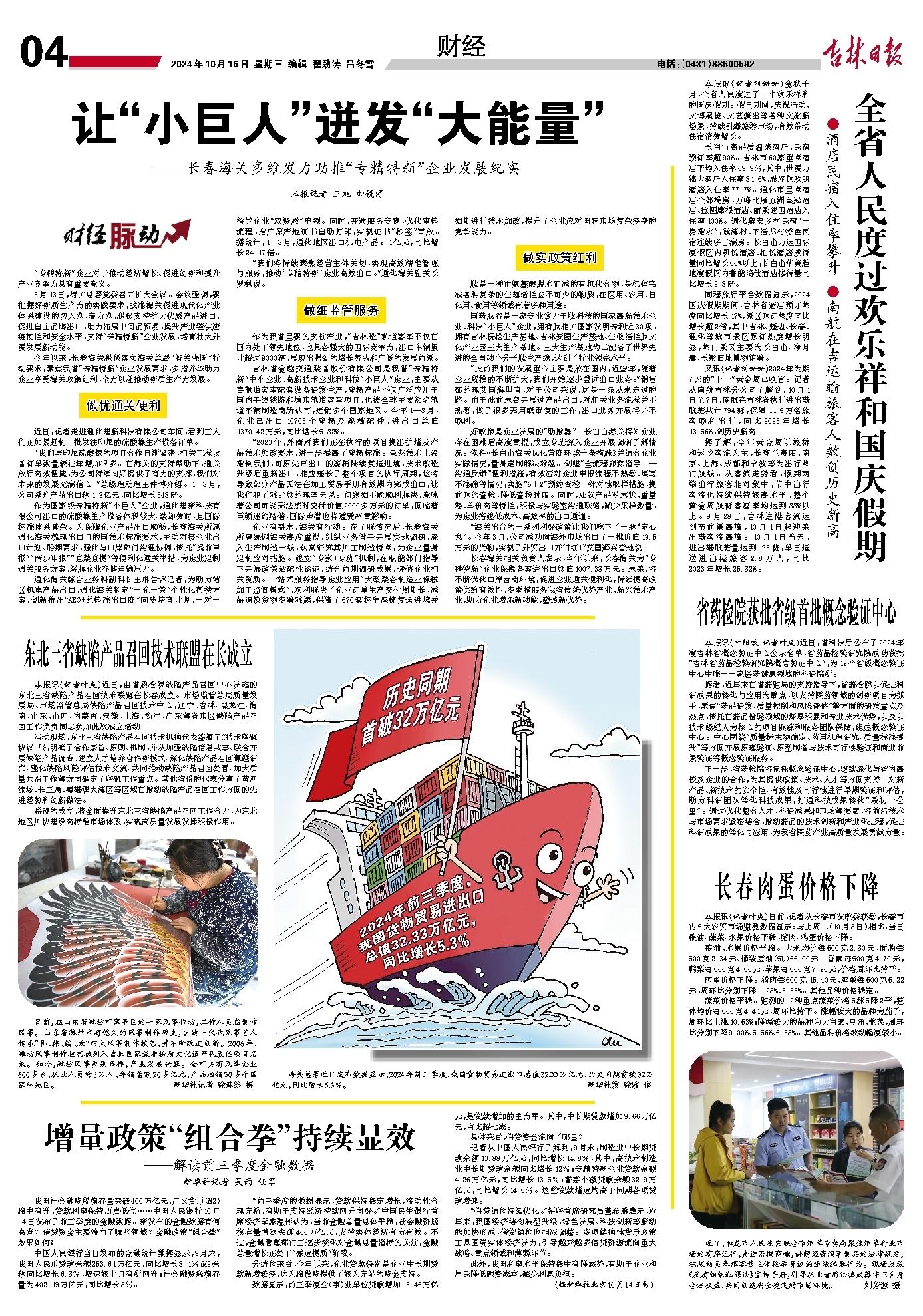

中国人民银行当日发布的金融统计数据显示,9月末,我国人民币贷款余额253.61万亿元,同比增长8.1%;M2余额同比增长6.8%,增速较上月有所回升;社会融资规模存量为402.19万亿元,同比增长8%。

“前三季度的数据显示,贷款保持稳定增长,流动性合理充裕,有助于支持经济持续回升向好。”中国民生银行首席经济学家温彬认为,当前金融总量总体平稳,社会融资规模存量首次突破400万亿元,支持实体经济有力有效。不过,金融管理部门正逐步淡化对金融总量指标的关注,金融总量增长正处于“减速提质”阶段。

分结构来看,今年以来,企业贷款特别是企业中长期贷款新增较多,这为稳投资提供了较为充足的资金支持。

数据显示,前三季度企(事)业单位贷款增加13.46万亿元,是贷款增加的主力军。其中,中长期贷款增加9.66万亿元,占比超七成。

具体来看,信贷资金流向了哪里?

记者从中国人民银行了解到,9月末,制造业中长期贷款余额13.88万亿元,同比增长14.8%,其中,高技术制造业中长期贷款余额同比增长12%;专精特新企业贷款余额4.26万亿元,同比增长13.5%;普惠小微贷款余额32.9万亿元,同比增长14.5%。这些贷款增速均高于同期各项贷款增速。

“信贷结构持续优化。”招联首席研究员董希淼表示,近年来,我国经济结构转型升级,绿色发展、科技创新等新动能加快形成,信贷结构也相应调整。多项结构性货币政策工具围绕实体经济发力,引导越来越多信贷资源流向重大战略、重点领域和薄弱环节。

此外,我国利率水平保持稳中有降态势,有助于企业和居民降低融资成本,减少利息负担。

(据新华社北京10月14日电)