霞影中,边城的回响

当第一缕霞光划破黎明的寂静,将东方的天空染成一片绚烂的红,那抹霞光,恰似岁月的烽火,映照着临江这座边城。在这如梦似幻的时刻,耳边骤然响起阵阵激昂的呼号。

“长津湖,长津湖!——我是江桥,我是江桥!后续部队已经跟上,请回答,请回答!”这声音,穿越了时空的隧道,带着无尽的坚毅与决绝,仿佛将我们瞬间拉回到那段硝烟弥漫的岁月。

“G331,G331!——我是临江,我是临江!后世子孙已经跟上!”此刻,我们的车子正迎着那暖热的朝阳缓缓前行,霞光温柔地洒在每个人的脸上,更深深烙印在我们的心底。那初阳,宛如一团熊熊燃烧的火焰,越烧越旺,仿佛在诉说着临江这座城市炽热的过往。

随着车子逐渐靠近临江城,这座位于鸭绿江中游与上游交界点的小城,仿佛一扇通往历史深处的大门,缓缓敞开。它不仅是地理意义上的临江,更是历史长河中一座承载着无数热血与荣耀的丰碑。它见证了生活的变迁,也铭刻着往昔的壮烈,等待着我们去揭开它神秘的面纱。

在车内,我们的目光追随着地图上蜿蜒的线条,思绪却早已飘回到那段鲜红如血的历史中。临江,绝非只是鸭绿江边一个普通的转弯处,也不是寻常的江畔小镇。它是守护鸭绿江的英勇堡垒,是无数赤子用生命捍卫的家园。

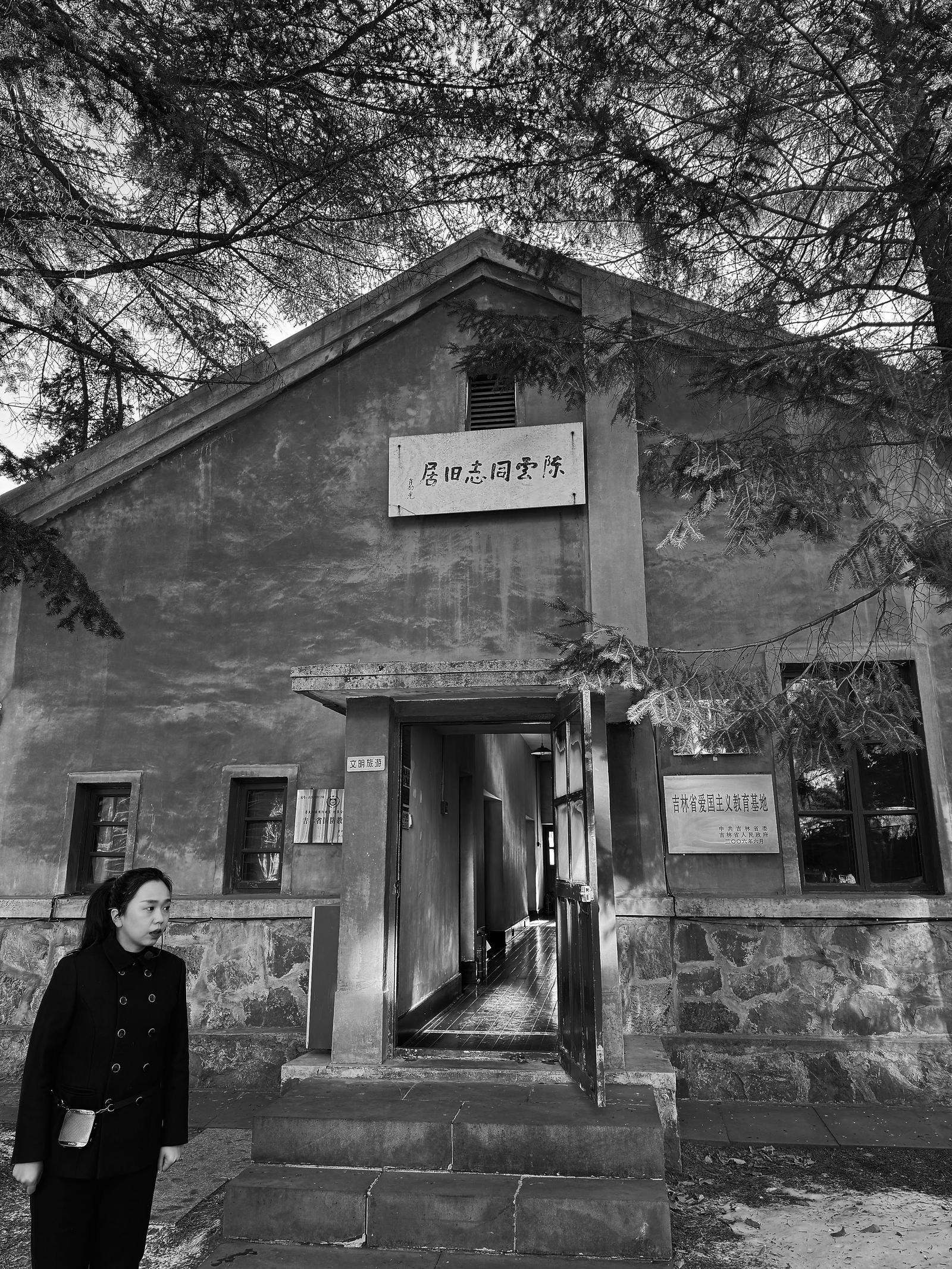

当车子临近中朝国境的临江鸭绿江大桥时,那呼号声愈发清晰。我们分明听到了来自左岸朝鲜民主主义人民共和国一侧盖马高原上长津湖的呼啸,那是“冰雕连”用生命铸就的钢铁誓言;听到了陈云沉稳坚定的决策声,听到了杨靖宇激昂的战斗号令。鸭水悠悠,东来的紫气承载着世代的希望;江桥横跨,南北两岸的历史在岁月中交织,绽放出永恒的红色光芒。临江城的气场,就在这江桥边上,如同一股无形的洪流,扑面而来,让我们深深沉醉在这厚重的历史氛围中,无法自拔。

抗日烽火,燃烧的岁月

一场真正意义上高品质的旅行,如同品味一首波澜壮阔的史诗,需要车子、步子与赤子之心。车子,是我们踏上探寻之旅的有力伙伴,它载着我们跨越山川湖海,奔赴历史的现场;步子,引领我们深入每一个角落,去触摸历史的纹理,感受岁月的温度;而赤子之心,则是我们怀揣的那份对历史、对这片土地最真挚的热爱,是我们前行的原动力。

当我们的双脚踏上临江的土地,一座庄严肃穆的“临江人民拒日设领胜利纪念碑”映入眼帘。它静静地矗立在海拔1100米的猫耳山边,像一位沉默的守护者,见证着那段不容忘却的历史。

时光回溯到1924年,日本妄图在临江设立领事分馆,这一无理要求遭到了临江人民的坚决拒绝,1927年日方竟再次派人偷偷过江办理设领事宜。这一挑衅行为彻底激怒了临江民众,一时间,群情激愤,他们砸烂侵略者的牌子,捣毁非法的“领馆”,将侵略者驱逐出境。这场斗争,得到了全国人民的声援与支持,在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。

杨靖宇将军、曹国安将军等一众抗日英雄,更是将鸭绿江的滚滚江涛化作了讨伐日寇的铁血利刃。1934年2月21日,在临江县三岔子,杨靖宇与其他16支抗日部队的首领相聚一堂,共同成立抗日联军总指挥部,被众人推举为总指挥。那一刻,他们的热血在心中沸腾,共同立下了抗击日寇、保卫家园的誓言。同年11月,在南满第一次党代会上,东北人民革命军第一军在四道二岔宣告成立,杨靖宇出任军长兼政治委员。此后,他们在白山黑水间纵横驰骋,与日寇展开了艰苦卓绝的斗争,用鲜血和生命开创了东北抗日游击战争的壮丽篇章。

东北人民革命军第一军参谋长、朝鲜族青年朴翰宗,在红土崖伏击伪靖安军李寿山部骑兵连,他身先士卒,奋勇杀敌,这里成了他战斗的舞台,也是他英勇牺牲的地方。他的热血洒在了这片土地上,滋养着后来的人们。第一军第二师师长兼政委曹国安,在七道沟高丽堡子指挥战斗时,不幸中弹。他倒下的那一刻,眼中依然坚定地望着胜利的方向。如今,将军殉国地纪念碑在六道沟镇七道沟村的东山上高高耸立,见证着他的英勇事迹。第二军军长王德泰带领部队转战于东满、南满地区,开辟了长白、临江等地的游击区根据地。在临江小汤河,他为了革命事业壮烈牺牲,他的精神永远激励着后人。

临江,这片白山松水环绕的土地,是杨靖宇将军领导的东北抗日联军第一路军抗击日本侵略者的重要战场。在那段艰苦的岁月里,饥饿和寒冷如同恶魔一般,时刻威胁着抗日志士们的生命,而密营,成为他们的避风港,是生死攸关的生命线。虽然密营创建的起始已无从考证,但大规模的密营出现在1936年,大多是在杨将军的指挥下搭建而成。那些隐藏在长白山麓密林深处的密营,宛如一颗颗顽强的种子,在敌人的封锁下顽强生长,为抗联战士们提供了生存和战斗的希望。

漫步在临江的山林间,仿佛还能听到那激昂的抗联歌谣:“长白山,银雪峰,苍松翠柏万年青……”每一寸山河,都浸染着烈士们的鲜血;每一片热土,都承载着他们的英魂。一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂,这片土地,早已与英雄们的故事紧紧相连,成为一座不朽的精神丰碑。

烽火解放路,英雄的传奇

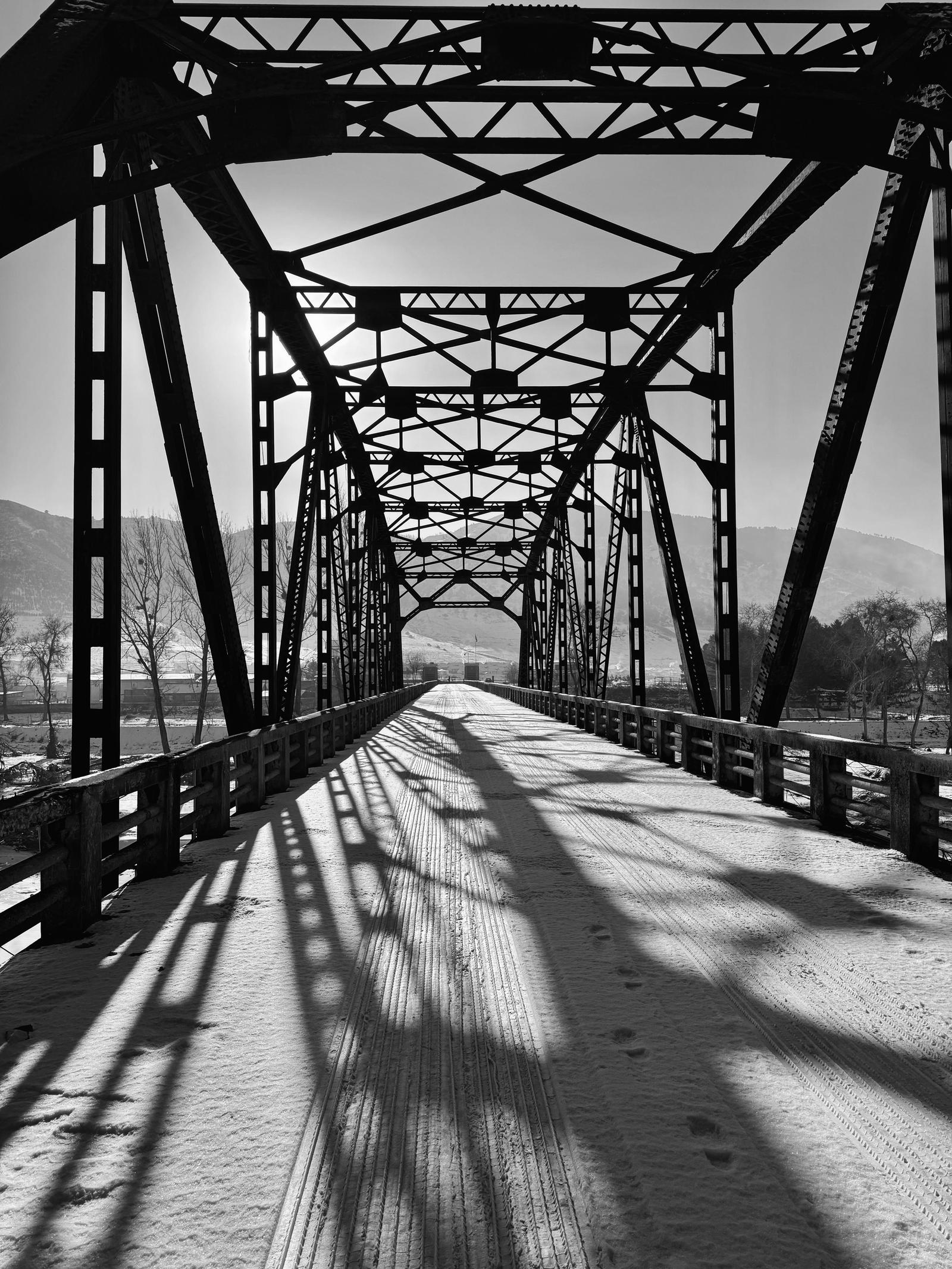

江心岛陈云广场上,陈云的雕像静静地伫立在鸭绿江边,他目光坚定地凝视着远方,仿佛还在思索着当年那场波澜壮阔的大战局。

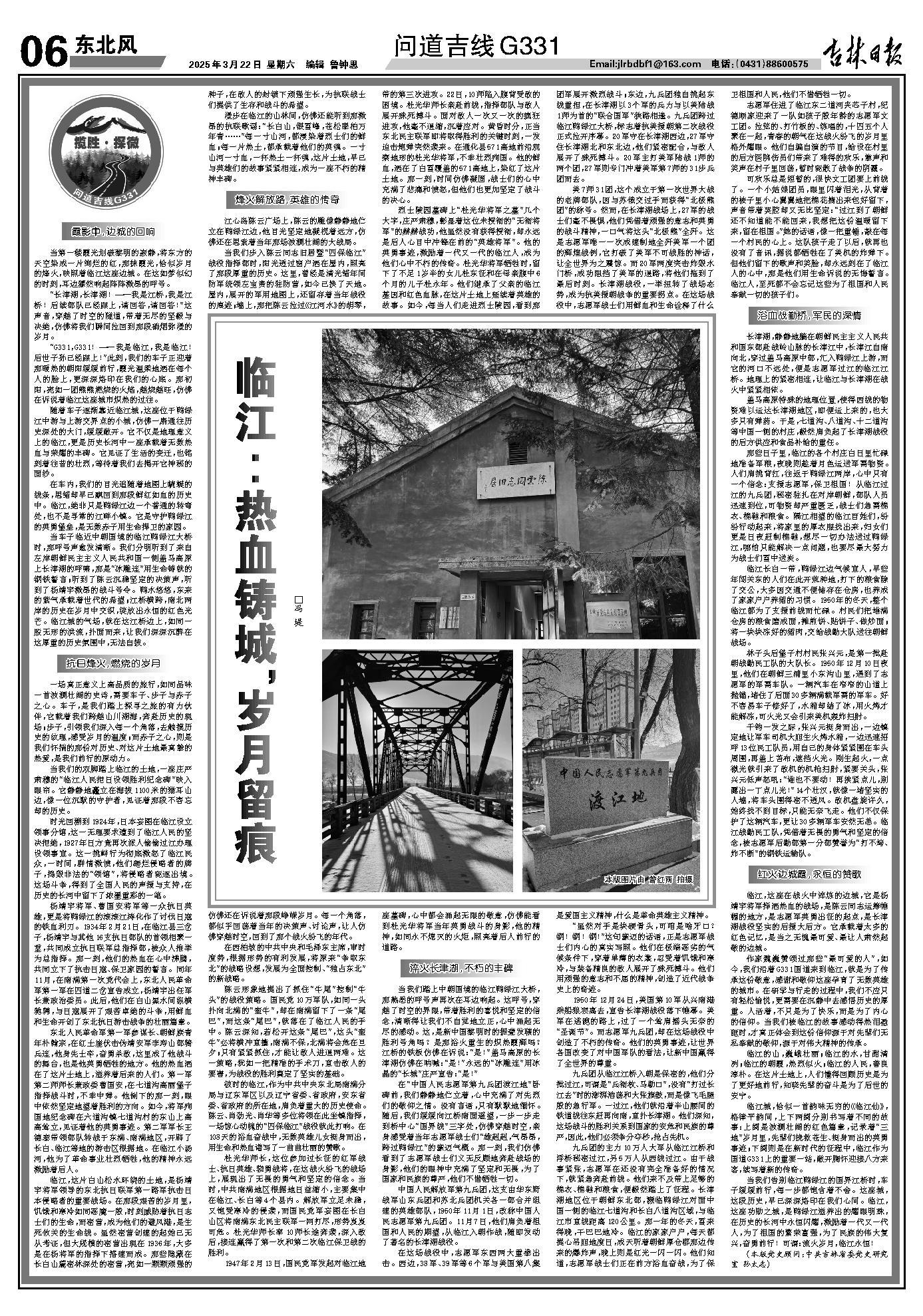

当我们步入陈云同志旧居暨“四保临江”战役指挥部时,阳光透过窗户洒在屋内,照亮了那段厚重的历史。这里,曾经是清光绪年间防军统领左宝贵的驻防营,如今已换了天地。屋内,展开的军用地图上,还留存着当年战役的痕迹;墙上,那把陈云拉过《江河水》的胡琴,仿佛还在诉说着那段峥嵘岁月。每一个角落,都似乎回荡着当年的决策声、讨论声,让人仿佛穿越时空,回到了那个战火纷飞的年代。

在西柏坡的中共中央和毛泽东主席,审时度势,根据形势的有利发展,将原来“争取东北”的战略设想,发展为全面控制、“独占东北”的新战略。

陈云形象地提出了抓住“牛尾”控制“牛头”的战役策略。国民党10万军队,如同一头扑向北满的“蛮牛”,却在南满留下了一条“尾巴”,而这条“尾巴”,就落在了临江人民的手中。陈云深知,若松开这条“尾巴”,这头“蛮牛”必将横冲直撞,南满不保,北满将会危在旦夕;只有紧紧抓住,才能让敌人进退两难。这一策略,犹如一把精准的手术刀,直击敌人的要害,为战役的胜利奠定了坚实的基础。

彼时的临江,作为中共中央东北局南满分局与辽东军区以及辽宁省委、省政府,安东省委、省政府的所在地,肩负着重大的历史使命。陈云、肖劲光、肖华等多位将领在此坐镇指挥,一场惊心动魄的“四保临江”战役就此打响。在108天的浴血奋战中,无数英雄儿女挺身而出,用生命和热血谱写了一曲曲壮丽的赞歌。

杜光华师长,这位参加过长征的红军战士、抗日英雄、骁勇战将,在这战火纷飞的战场上,展现出了无畏的勇气和坚定的信念。当时,中共南满地区根据地日益缩小,主要集中在临江、长白等4个县内。解放军立足未稳,又饱受寒冷的侵袭,而国民党军妄图在长白山区将南满东北民主联军一网打尽,形势岌岌可危。杜光华师长率10师长途奔袭,深入敌后,接连赢得了第一次和第二次临江保卫战的胜利。

1947年2月13日,国民党军发起对临江地带的第三次进攻。22日,10师陷入腹背受敌的困境。杜光华师长亲赴前线,指挥部队与敌人展开殊死搏斗。面对敌人一次又一次的疯狂进攻,他毫不退缩,沉着应对。黄昏时分,正当东北民主联军即将取得胜利的关键时刻,一发迫击炮弹突然袭来。在通化县571高地前沿观察地形的杜光华将军,不幸壮烈殉国。他的鲜血,洒在了白雪覆盖的571高地上,染红了这片土地。那一刻,时间仿佛凝固,战士们的心中充满了悲痛和愤怒,但他们也更加坚定了战斗的决心。

烈士陵园墓碑上“杜光华将军之墓”几个大字,庄严肃穆,彰显着这位未授衔的“无衔将军”的赫赫战功,他虽然没有获得授衔,却永远是后人心目中冲锋在前的“英雄将军”。他的英勇事迹,激励着一代又一代的临江人,成为他们心中不朽的传奇。杜光华将军牺牲时,留下了不足1岁半的女儿杜东征和在母亲腹中6个月的儿子杜永年。他们继承了父亲的临江基因和红色血脉,在这片土地上延续着英雄的故事。如今,每当人们走进烈士陵园,看到那座墓碑,心中都会涌起无限的敬意,仿佛能看到杜光华将军当年英勇战斗的身影,他的精神,如同永不熄灭的火炬,照亮着后人前行的道路。

淬火长津湖,不朽的丰碑

当我们踏上中朝国境的临江鸭绿江大桥,那熟悉的呼号声再次在耳边响起。这呼号,穿越了时空的界限,带着胜利的喜悦和坚定的信念,清晰得让我们不自觉地立正,心中涌起无尽的感动。这,是新中国黎明时的振聋发聩的胜利号角吗?是那浴火重生的炽热霞辉吗?江桥的铁板仿佛在诉说:“是!”盖马高原的长津湖仿佛在呐喊:“是!”永远的“冰雕连”用冰晶的“长城”庄严宣告:“是!”

在“中国人民志愿军第九兵团渡江地”卧碑前,我们静静地伫立着,心中充满了对先烈们的敬仰之情。没有言语,只有默默地缅怀。随后,我们缓缓向江桥南面遥望,一步一步走到桥中心“国界线”三字处,仿佛穿越时空,亲身感受着当年志愿军战士们“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”的豪迈气概。那一刻,我们仿佛看到了志愿军战士们义无反顾地奔赴战场的身影,他们的眼神中充满了坚定和无畏,为了国家和民族的尊严,他们不惜牺牲一切。

中国人民解放军第九兵团,这支由华东野战军山东兵团和苏北兵团机关各一部合并组建的英雄部队,1950年11月1日,改称中国人民志愿军第九兵团。11月7日,他们肩负着祖国和人民的期望,从临江入朝作战,随即发动了著名的长津湖战役。

在这场战役中,志愿军东西两大重拳出击。西边,38军、39军等6个军与美国第八集团军展开激烈战斗;东边,九兵团独自挑起东线重担,在长津湖以3个军的兵力与以美陆战1师为首的“联合国军”狭路相逢。九兵团跨过临江鸭绿江大桥,标志着抗美援朝第二次战役正式拉开序幕。20军守在长津湖西边,27军守住长津湖北和东北边,他们紧密配合,与敌人展开了殊死搏斗。20军主打美军陆战1师的两个团,27军则专门冲着美军第7师的31步兵团而去。

美7师31团,这个成立于第一次世界大战的老牌部队,因与苏俄交过手而获得“北极熊团”的称号。然而,在长津湖战场上,27军的战士们毫不畏惧,他们凭借着顽强的意志和英勇的战斗精神,一口气将这头“北极熊”全歼。这是志愿军唯一一次成建制地全歼美军一个团的辉煌战例,它打破了美军不可战胜的神话,让全世界为之震惊。而20军两度突击炸毁水门桥,成功阻挡了美军的退路,将他们拖到了最后时刻。长津湖战役,一举扭转了战场态势,成为抗美援朝战争的重要拐点。在这场战役中,志愿军战士们用鲜血和生命诠释了什么是爱国主义精神,什么是革命英雄主义精神。

“虽然对手是块硬骨头,可咱是啥牙口?钢!钢!钢!”这句豪迈的话语,正是志愿军战士们内心的真实写照。他们在极端恶劣的气候条件下,穿着单薄的衣裳,忍受着饥饿和寒冷,与装备精良的敌人展开了殊死搏斗。他们用顽强的意志和不屈的精神,创造了近代战争史上的奇迹。

1950年12月24日,美国第10军从兴南港乘船狼狈离去,宣告长津湖战役落下帷幕。美军在逃跑的路上,过了一个耸肩摇头无奈的“圣诞节”。而志愿军九兵团,却在这场战役中创造了不朽的传奇。他们的英勇事迹,让世界各国改变了对中国军队的看法,让新中国赢得了全世界的尊重。

九兵团从临江江桥入朝是保密的,他们分批过江,可谓是“兵衔枚、马勒口”,没有“打过长江去”时的澎湃浩荡和大张旗鼓,而是像飞毛腿般的急行军。一过江,他们就沿着半山腰间的铁道线往东赶再向南,直扑长津湖。他们深知,这场战斗的胜利关系到国家的安危和民族的尊严,因此,他们必须争分夺秒,抢占先机。

九兵团的主力10万人大军从临江江桥和浮桥秘密过江,另5万人从西线过江。由于战事紧张,志愿军在还没有完全准备好的情况下,就紧急奔赴前线。他们来不及带上足够的棉衣、棉鞋和粮食,便毅然踏上了征程。长津湖地区位于朝鲜东北部,濒临鸭绿江对面中国一侧的临江七道沟和长白八道沟区域,与临江市直线距离120公里。那一年的冬天,雪来得晚,干巴巴地冷。临江的家家户户,每天都提心吊胆地度日,成天听着朝鲜厚仓郡那边传来的爆炸声,晚上则是红光一闪一闪。他们知道,志愿军战士们正在前方浴血奋战,为了保卫祖国和人民,他们不惜牺牲一切。

志愿军住进了临江东二道河夹芯子村,纪德顺家迎来了一队如孩子般年龄的志愿军文工团。拉弦的、打竹板的、练唱的,十四五个人聚在一起,青春的朝气在这战火纷飞的岁月里格外耀眼。他们自编自演的节目,给设在村里的后方医院伤员们带来了难得的欢乐,掌声和笑声在村子里回荡,暂时驱散了战争的阴霾。

可欢乐总是短暂的,很快文工团要上前线了。一个小姑娘团员,眼里闪着泪光,从背着的被子里小心翼翼地把棉花摘出来包好留下,声音带着哭腔却又无比坚定:“过江到了朝鲜还不知道能不能回来,我想把这份温暖留下来,留在祖国。”她的话语,像一把重锤,敲在每一个村民的心上。这队孩子走了以后,就再也没有了音讯,据说都牺牲在了美机的炸弹下。但他们留下的歌声和笑脸,却永远刻在了临江人的心中,那是他们用生命诉说的无悔誓言。临江人,至死都不会忘记这些为了祖国和人民奉献一切的孩子们。

浴血战勤桥,军民的深情

长津湖,静静地躺在朝鲜民主主义人民共和国东部赴战岭山脉的长津江中,长津江自南向北,穿过盖马高原中部,汇入鸭绿江上游,而它的河口不远处,便是志愿军过江的临江江桥。地理上的紧密相连,让临江与长津湖在战火中紧紧相依。

盖马高原特殊的地理位置,使得西线的物资难以运达长津湖地区,即便运上来的,也大多只有弹药。于是,七道沟、八道沟、十二道沟等中国一侧的村庄,毅然肩负起了长津湖战役的后方供应和食品补给的重任。

那些日子里,临江的各个村庄白日里忙碌地准备军粮,夜晚则趁着月色运送军需物资。人们肩挑背扛,往返于鸭绿江两岸,心中只有一个信念:支援志愿军,保卫祖国!从临江过江的九兵团,秘密驻扎在对岸朝鲜,部队人员迅速到位,可物资却严重匮乏,战士们急需棉衣、棉鞋和粮食。隔江相望的临江百姓们,纷纷行动起来,将家里的厚衣服找出来,妇女们更是日夜赶制棉鞋,想尽一切办法送过鸭绿江,哪怕只能解决一点问题,也要尽最大努力为战士们雪中送炭。

临江长白一带,鸭绿江边气候宜人,早些年闯关东的人们在此开荒种地,打下的粮食除了交公,大多因交通不便储存在仓房,也养成了家家户户养猪的习惯。1950年的冬天,整个临江都为了支援前线而忙碌。村民们把堆满仓房的粮食磨成面,摊煎饼、贴饼子、做炒面;将一块块冻好的猪肉,交给战勤大队送往朝鲜战场。

林子头后堡子村村民张兴元,是第一批赴朝战勤民工队的大队长。1950年12月10日夜里,他们在朝鲜三浦里小东沟山里,遇到了志愿军的军需车队。一辆汽车在窄窄的山道上抛锚,堵住了后面30多辆满载军需的军车。好不容易车子修好了,水箱却结了冰,用火烤才能解冻,可火光又会引来美机轰炸扫射。

千钧一发之际,张兴元挺身而出,一边镇定地让军车司机大胆生火烤水箱,一边迅速招呼13位民工队员,用自己的身体紧紧围在车头周围,再盖上苫布,遮挡火光。刚生起火,一点微光就引来了敌机的机枪扫射,紧要关头,张兴元低声怒吼:“谁也不要动!再挨紧点儿,别露出一丁点儿光!”14个壮汉,就像一堵坚实的人墙,将车头围得密不透风。敌机盘旋许久,始终找不到目标,只能无奈飞走。他们不仅保护了这辆汽车,更让30多辆军车安然无恙。临江战勤民工队,凭借着无畏的勇气和坚定的信念,被志愿军后勤部第一分部赞誉为“打不垮、炸不断”的钢铁运输队。

红火边城霞,永恒的赞歌

临江,这座在战火中淬炼的边城,它是杨靖宇将军挥洒热血的战场,是陈云同志运筹帷幄的地方,是志愿军英勇出征的起点,是长津湖战役坚实的后援大后方。它承载着太多的红色记忆,是当之无愧最可爱、最让人肃然起敬的边城。

作家魏巍赞颂过那些“最可爱的人”,如今,我们沿着G331国道来到临江,就是为了传承这份敬意,感谢和敬仰这座孕育了无数英雄的城市。在研学与行走的过程中,我们不应只有轻松愉悦,更需要在沉静中去感悟历史的厚重。人活着,不只是为了快乐,而是为了内心的信仰。当我们被临江的故事感动得热泪盈眶时,才真正体会到这份信仰源于对先辈们无私奉献的敬仰,源于对伟大精神的传承。

临江的山,巍峨壮丽;临江的水,甘甜清冽;临江的朝霞,热烈似火;临江的人民,善良淳朴。在这片土地上,人们懂得回顾历史是为了更好地前行,知晓先辈的奋斗是为了后世的安宁。

临江城,恰似一首韵味无穷的《临江仙》,格律平韵间,上下两阕分别书写着不同的故事:上阕是波澜壮阔的红色篇章,记录着“三地”岁月里,先辈们挽救苍生、挺身而出的英勇事迹;下阕则是在新时代的征程中,临江作为国道G331上的重要一站,敞开胸怀迎接八方来客,续写着新的传奇。

当我们告别临江鸭绿江的国界江桥时,车子缓缓前行,每一步都饱含着不舍。这座城,这段历史,早已深深烙印在我们心间。临江,这座功勋之城,是鸭绿江滋养出的耀眼明珠,在历史的长河中永恒闪耀,激励着一代又一代人,为了祖国的繁荣富强,为了民族的伟大复兴,奋勇前行!可谓:流火岁月,临江永恒!

(本版党史顾问:中共吉林省委党史研究室 孙太志)