G331国道沿线或是更为辽阔的边地,并不意味着地理的疆界,那是森林文化的形态与文明痕迹的象征,是对千年生态情境的再现。40多年前一棵绝品“参王”的现世,丰富了一座山城特产之首的气质,没有哪一棵人参会受到如此的关注,并最终被陈列在人民大会堂吉林厅内,向世人展示着中国人参的荣耀。

这一切,都与这条融贯山川、万物茂生的大路有关。

“露克跌”与大黑山

露水河,一个森林中的生态小镇,位于抚松东北部,G331国道边,满语“露克跌”,为稠密之意。“露克跌”森林稠密,地名由来与清朝200多年的封禁息息相关。

17世纪初,女真首领努尔哈赤实现了他的雄心壮志,统一女真三大部落,建立起一个从白山黑水中走出来的国家,国号为后金。皇太极继承皇位后,1636年改国号为清,1644年顺治帝迁都北京,定鼎中原。至此,东北被称为龙兴之地,大清王朝将长白山列为神圣的封禁之地,实施严格的保护政策。

最为出名的封禁措施是修建了“柳条边”,这道3尺高、3尺宽的土墙上,每隔5尺距离栽种3棵柳树。柳树生长快,枝繁叶茂之后,在各树之间用柳枝横连起来,编成柳树杖子,强化山海关防务,以此严格限制汉民出关谋生。这一举措令东北大量土地人烟稀少,封禁政策保护了原始森林,200多年来茫茫林海成为东北亚秘境之地。

“露克跌”的森林,让人怀想那些藏于时光深处的历史。著名满族文化学者富育光先生考证:满洲民族夙爱森林,称长白山大树海为“窝集”,对此千年神秘森林,满语古歌二章语短而意长,汉语译之“既伐大木,燃亿万春”“巨室既成,乃荷天恩”,这令人遥想的意境,实在是白山黑水间之人籁而近天籁。

“露克跌”多河。在露水河大森林里有4条名叫“砬子河”的小河颇具有生机。按照由西向东排列的顺序,它们分别被叫作头道、二道、三道、四道砬子河,共同的特征是河谷两岸都是陡峭的石砬子,被层层的森林覆盖着,难于行走。在连绵起伏的崇山峻岭中一路穿行,河水清冽。这四条河最终都汇入了同一条“母亲河”。

《露水河镇志》对此有清晰的记载:露水河“境内有砬子河四条,二道砬子河、三道砬子河均发源砬子河沟里。河宽平均1米,水深平均20厘米,后流入二道松花江。”

“露克跌”多人参。当年《盛京时报》载文称:“山参长白山系山脉之特产物也,然至近年彼等考究地质及产物之成分,依山阴构舍,在附近试栽顾如何研考。终属栽培品质比山参不及十分之一,惟经养植五六年携往江岸市场,每年价额亦达数十万元。神秘之密境遂产神秘之品,信有是耶。”

由此可见清末时期“露克跌”园参种植业兴起,而最昂贵的野山参依旧是“神秘之品”。在露水河三道砬子河和四道砬子河之间还有一座遮天蔽日的大黑山,地名与林海不见天日有关联。大黑山郁郁苍苍,春天伊始,万物复苏,山花烂漫;夏季到来,林海润翠,风光别致;秋天天高气爽,千树竞秀,枫叶如火;严冬银装素裹,苍松挺拔,凌霜傲雪。

然而大黑山道路艰险,极易迷路,传说时常有不知名的野兽出没,极少有人迹。

1981年7月30日,四个放山人沉重的脚步,打破了“露克跌”大黑山的寂静。

秘境中的九天

1913年,魏声和著《鸡林旧闻录》中记载:“人参清代目为满洲瑞产,列为关东三宝之一。然在光绪初年以前,满洲土地尚未盛行放垦。在半封禁时代,吉林人参不准许人民自由挖掘,一般以刨人参为业之参客,必须由户部衙门领信票,始能入山刨挖。”露水河作为清朝的围猎贡山,人参资源在抚松一直是比较厚重的,保存完好。新中国成立到改革开放初期,露水河一带一直有放山挖参的传统。

“我区人民充分利用山参多的有利条件,每年夏季社员都三五成群地到深山老林去放山挖参,仅1984年统计,收购站收大山货就有20市斤,价值2000万元。为外贸出口作出了较大的贡献。”《露水河镇志》记录了这份民间的习俗由来已久。

1981年的“长白山红榔头”放山季如约而至。

1981年7月20日,抚松县北岗镇村民王忠全、巩力新相约去放山。当时,王忠全已年近半百,是远近闻名的放山把头,巩力新要小他20多岁,两人是忘年交,曾经多次在一起放山,配合默契。王忠全早年闯关东到北岗镇,他是家中的老四,那一年他的二哥王忠华专程从山东日照赶来看望他,王忠全决定带着二哥到山里去见识一番。三人商量路线时,邻居董德双来到了他家中。那一年,董德双19岁,从来没有放过山,对放山充满好奇,央求三人带上自己。

王忠全有些迟疑,毕竟董德双没有放山经验。放山古老的规矩讲究“去单回双”,采到人参算是“双”,现在原本的三人要变成四人,就是双数,不符合传统。然而,这个年轻人聪明善良,又是晚辈,望着他期盼的目光,三人不忍拒绝。

“带上他吧,他名叫‘德双’,就是‘得双’的意思,说不定是个好兆头,要是咱们真能抬得大棒槌,回来也是双数了。”王忠全想了一想,作出了最后的决定。

他们四人启程走向“露克跌”的砬子河沟。长白山下的露水河因已被大清封禁200多年,虽然后来有了大规模的林业开发,但20世纪80年代初,大自然中储备了大量珍贵的宝藏无人识采,可谓遍地是宝,“挖参娶媳妇”的暴富传闻口口相传。然业有业德,行有行规,采参也不例外,人的行为须遵守一定禁忌、伦理方能持久。

进山后,王忠全带领三人拜“山神老把头”,不允许坐树墩,“凡山中之阅历深者,对老把头极示尊敬,随他供奉,无定位置,逢树橛不敢坐,意谓老把头休息的地方不得犯敬”。这是放山人的规矩,其实也是防止受凉或是被树墩下受到惊吓的蛇攻击。

四人决定“放一棍”。“一棍”是指10天时间,“放一棍”即有无收获都要10天后下山,所带食物也要够吃10天。他们翻山越岭,露宿山林,在没有人迹的森林秘境里,苦苦寻找了9天。9天没能“开眼”,连参叶也没有找到一片,粮食眼看就要吃光了,大家都焦躁起来,疲惫不堪,不安的情绪在队伍里蔓延着。

第九天夜里,篝火之旁,初次放山的董德双听王忠全讲述“老洞狗子”的故事。传说“老洞狗子”是大山的守护者,据《桦甸县志》记载,这种精灵般的老人擅长“放山狩猎采参挖金拣蘑菇,穴居野处久以山洞为家,寒尽不知年,自忘年岁,类乎茹毛饮血之古人,感觉敏锐且善行走,山里人常见之”。

那一夜,董德双希望在梦中得到“老洞狗子”的指点,然而他梦见自己在河边用袋子兜住了一大一小两条鱼。

第十天的太阳缓缓升起来了。

一棵来自明朝的人参

放山人依靠着梦境小心翼翼地去寻找人参,并把梦境赋予了神秘色彩。轻易不能说出口,恐怕惊动森林之神。梦,仿佛是放山人一种向自然占卜的方式。

1981年7月30日,放山第十天早上,王忠全决定带领大家下山。这时,董德双说:“把头,还有十几张煎饼,咱就点野菜再坚持一天吧,把煎饼吃完再回去。”

王忠全觉察到他欲言又止的异常,作为一名资深的把头,他什么也没有问,决定再坚持一天。这天下午3点多,他们不知不觉走到三道砬子河和四道砬子河中间的大黑山南坡。

董德双走到一处半山腰的小平台,平台边有一棵两人合抱也不能相连的高大椴树,他在喘息之际忽然见树下有一簇类似“山芍药”的植物,长有3个芦头,每个芦头四品叶。再看叶子比普通参叶的颜色深,而且硕大,又不顶“红榔头”。董德双踌躇不定,不敢喊山,只好找来把头。王忠全采了大半辈子的“棒槌”,在这个季节从未看见过这种不长“红榔头”的“棒槌”,也不能断定这是否是人参。

王忠全决定用鹿骨扦子挖开查看。他挖开芦头仔细辨认,确是人参,大人参边还有几棵小参,马上兴奋地喊山:“棒槌!”

众人接山:“什么货?”

“三胎四品叶!”

“三胎四品叶”的叫法从未有过,也未有这样的神奇人参存在过,此刻所有人都激动万分。王忠全立即取出“棒槌锁”,缠绕在人参的茎秆上,俗称“锁住人参镇住宝”,他开始用颤抖的双手挖参。巩力新和董德双打起火堆。这时,原本晴朗的天空风云突变,电闪雷鸣滚滚而来,董德双见状立刻跑回地戗子去拿塑料布。顷刻间,骤雨倾盆,浇得人睁不开眼睛。整整10分钟,待全身淋透的董德双将塑料布递给众人,暴雨戛然而止。

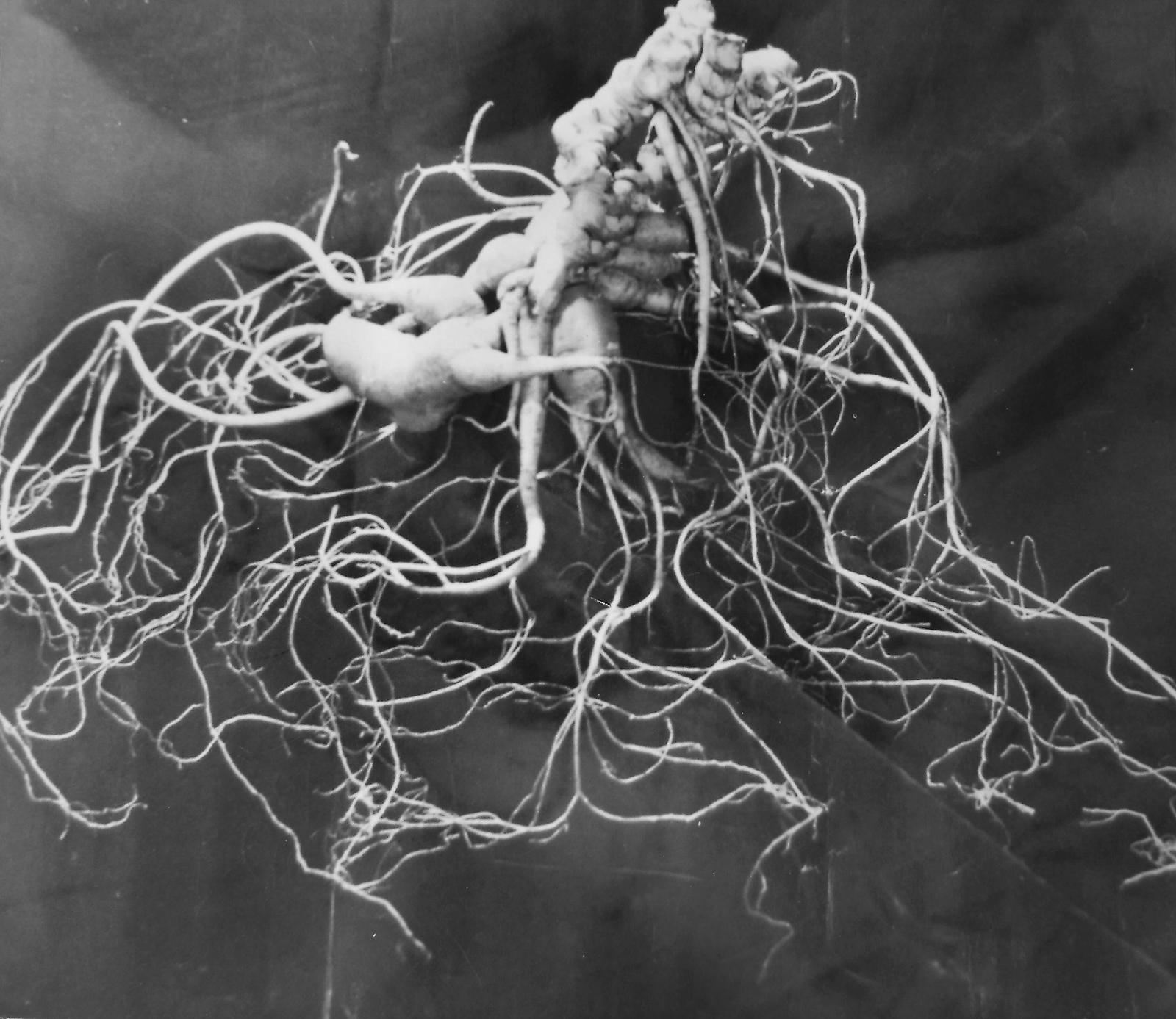

一切是这样突然,一切是这样奇特。4个多小时之后,整苗山参完整地呈现在他们面前,这是一苗老山参,长有3个芦头,已历经多次转胎重生,皮纹十分苍老,体态富有灵性。地上部分呈并列状伸出3枚茎,2枚为少见的五品叶,1枚为四品叶,枝叶茂盛;地下芦茎部分则分成3段,基部是不长的圆芦,中部是堆花芦,排满呈枣核状的大艼,很密集,顶端共有3枚马牙芦。

这大山参为旷世绝品。当人参完全离开土地的一刹那,天色也完全黑下来,它却在放山人手中尽显俊美,神态极为飘逸。

它的主根已经没有了,现在的根是艼生。放山人都知道“艼变人参”即不定根生长演变成的人参,它这样大,一定是主根至少长了二三百年才消亡,在轮回重生的过程中,艼体又变成主根,再次活下来,还在身边繁衍出小参,由此推算主参参龄超过400年。

这是一棵来自明朝的人参。在这秘境里的400余年,它是怎样重生存活下来的,已经无人知晓了。

1981年,抚松县规定各乡供销社收购山参必须送交县药材公司,药材公司收购六等以上山参送交县外贸公司出口创收,六等以下的山参才能自由销售。当王忠全等人挖得此参送到抚松县城销售时,抚松药材公司和外贸公司的权威人士震惊不已。经测量,这棵山参按老秤计算是9.2两,老秤1斤为16两,合公制为285克,“七两为参,八两为宝”,显然“参王”可谓实至名归。参主体长5.4厘米,粗3.2厘米,两腿八字分开成元宝体;主须有5条,最长达46.8厘米,宛如行书屈曲多姿。经鉴定,它的生长期约160年,决定大参按二等野山参每两190元,计1080元收购;几棵小参按三等野山参计340元收购;总计收购价格为1420元。此参后被省政府收购,调整为山参一级,又向4位放山人补发了280元。

专家们分析,“参王”生长期约160年,判断它的艼没有再生前,主根生长的年代一定在明朝时期了。这件“参王”出土的大事被记录在1989年出版的《抚松县人参志》上,迄今墨香犹存。

“参王”的归宿

G331国道上的人参的奇,在近千年的时空中来回跳跃,不断在过去与当下、纪实与想象、口述与史料之间往来游走,亦真亦幻。

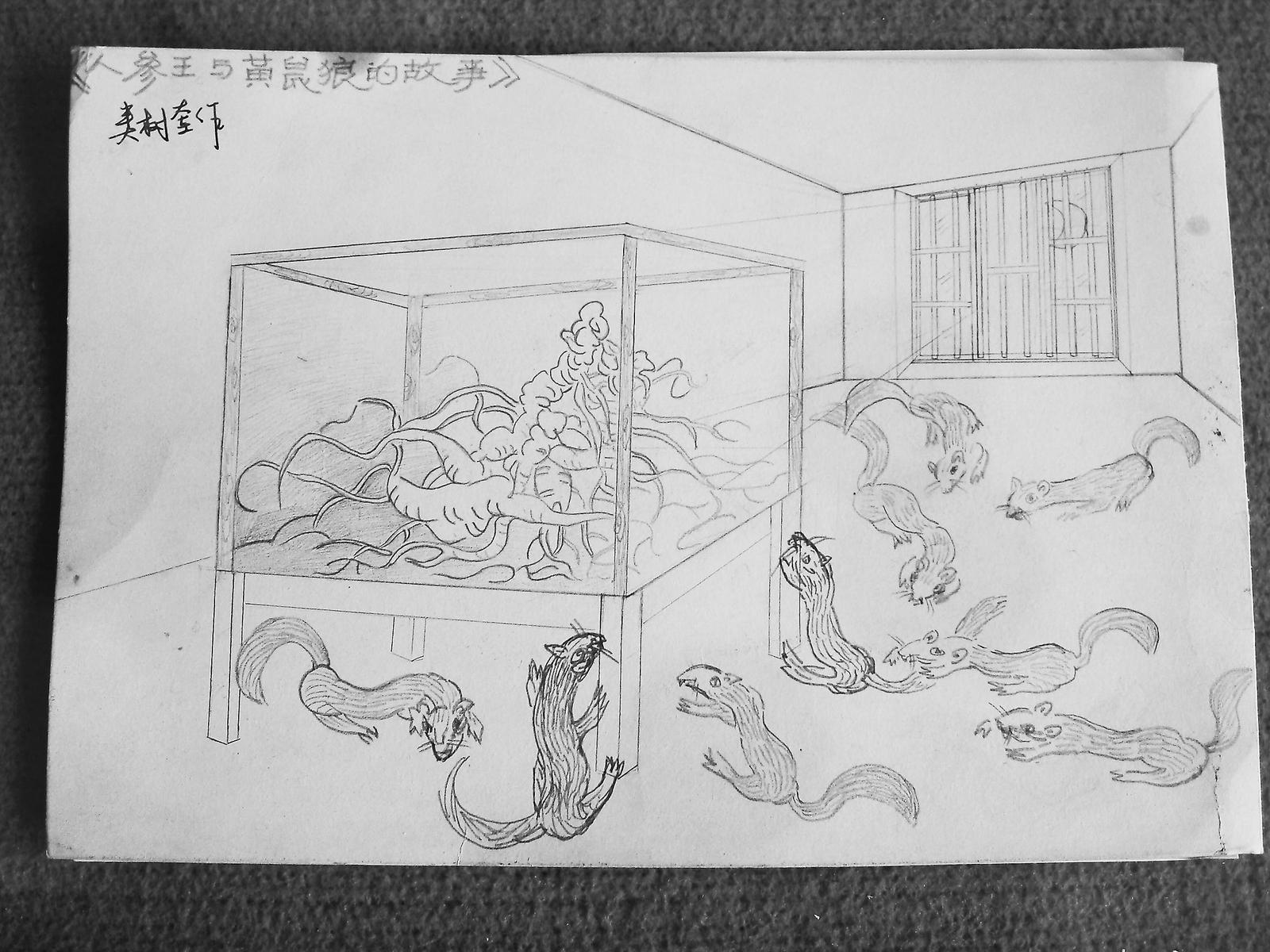

抚松“参王”的出土,中央人民广播电台、《城市时报》《羊城晚报》等20多家媒体进行了报道,影响广泛。1981年的《新观察》上还刊发了著名作家金乃祥《宝参“开眼”》一文,描述了一段离奇的情节:当“参王”被收购保存在库房里的当夜,库房异响,保管者进去查看,发现库房里竟有几只黄鼠狼围着参包徘徊,见人到来并不慌张,且从容离去。保管者只好请来领导和公安人员共同开包,“参王”完整无损。后来,这个故事以美术作品的形式在中国人参博物馆里被讲解复述,名为“黄鼬拜参王”。“参王”最终有了符合它精神价值的归宿,静静地陈列在人民大会堂吉林厅内。

1995年抚松县被评为“中国百家特产之乡”首名,名单刊登在1995年1月10日《中国特产报》第一版上,“人参之乡”的殊荣花落抚松。其中,评选硬性条件之一便得益于这棵绝无仅有的国宝“参王”,以及围绕它产生的文化价值。

对于4位放山人来说,与“露克跌”大黑山一别之后,40多年来,他们经历了各自不同的人生。因国宝“参王”的缘分,1981年时他们每人分得了425元钱,在那个年代已价值不菲。

把头王忠全一辈子没有结婚,也没有亲人,2012年他到汪清罗子沟帮人看参园,深感年龄不饶人,于是决定返回老家山东日照,投奔他一个侄儿。2025年,他已经93岁了,仍然能种地,虽精神矍铄,然而耳聋得厉害,记忆力也严重衰退,对于当年寻得“参王”的经历,许多细节已经完全不记得了。

当年第一个发现“参王”的董德双,如今已经65岁了。2008年,中央电视台《走进科学》来抚松拍摄人参专题,他接受采访详细讲述了当时更多的细节。董德双放了一辈子山,再也没有碰到过“参王”那样的传奇人参,不过他也成了远近闻名的把头,其传奇经历常常被人们津津乐道,在北岗镇可谓家喻户晓。他还多次参加抚松县“三月十六老把头祭祀”活动,担当表演队领队。

历史远去,留下了浪漫的人参文化,召唤着后人的遐思穿越时空,重新审视这段历史流动的声音。参王低语,喃喃之间,低语的是自己,是远去的放山人,是G331国道畔绿水青山的回响。