如果金秋时节畅游在G331国道延边路段,最吸引眼球的一定是图们江左岸那一块块、一片片黄莹莹、金灿灿的稻田。在龙井市开山屯镇光昭村稻田旁边有一通“御粮田”石碑,驻足品味,不免唤起对延边水稻前世今生的追思和感慨。

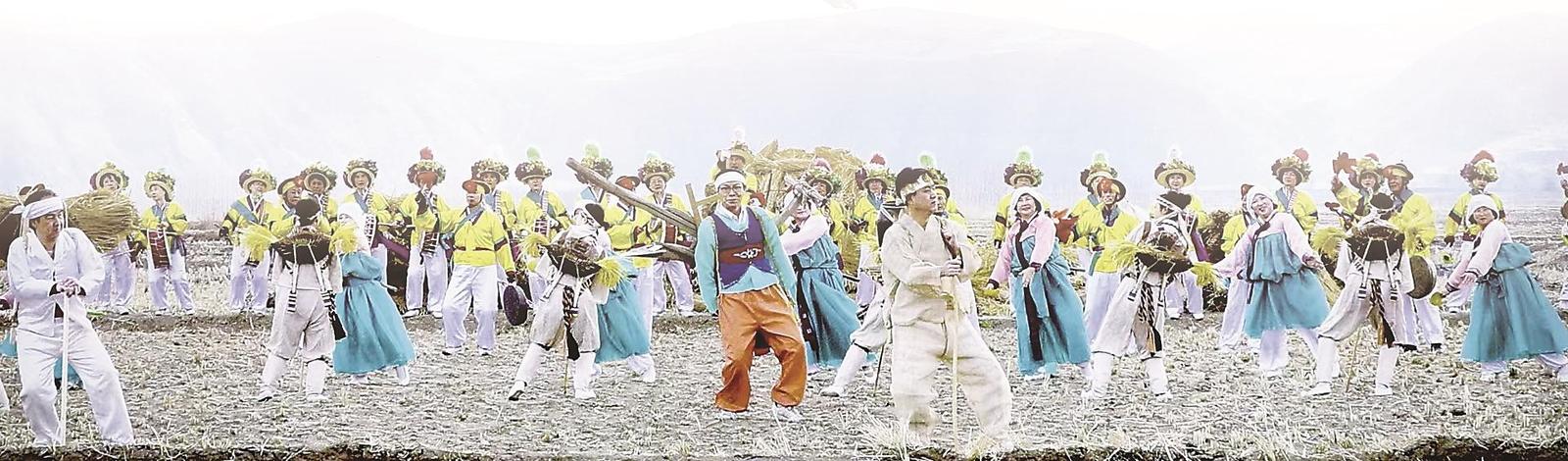

早期居住在图们江边的朝鲜族垦民,砍去荆棘柳丛,平整土地,开垦出大片的水田,试着种植水稻。丰沃的水土加上勤劳的双手使秧苗长势喜人,渴望丰收的人们似乎嗅到了阵阵稻香,脸上露出欣慰的笑容。农历七月十五这一天,村民不约而同穿上民族服饰,聚在一起欢庆传统的节日“百种节”。朝鲜族民众祈祷丰收、祭祀神灵活动由来已久,成为古代农耕文化的精神遗产。“百种节”的起源有一种说法是源于朝鲜族古老的传说:有一个叫“百种”的小童在海边玩耍,忽然间乌云翻滚,天空中出现玉皇大帝的影子。小童躲进石缝中偷看,见玉皇大帝从水中唤出一只巨龟,命令道:“乌龟,今夜要你下三尺半的雨,刮起狂风。”待乌云散去,小童模仿玉皇大帝的口吻喊道:“乌龟,今夜要你只下五寸雨,不刮风。”到了夜里果然风平浪静,只飘了点小雨。后来,小童被玉皇大帝投进了大海,而农民却获得了丰收。从那时起,农民就把这天作为祭祀小童、祈求风调雨顺的日子。

一面“耕者天下之大本”的旗帜竖起来,在祭祀官的引领下,兴奋的人们按部就班地进行着祭祀活动。有几项内容必不可少:将猪头、糕点等祭物装上牛车,来到山脚下进行祭拜仪式,之后将祭品分享给大家;家家户户将锄头拿到水边精心洗刷干净,挂在屋檐下或库房墙壁上;选出一个农夫状元,骑着牤牛或坐上轿子,在众人的簇拥下围着村庄绕圈圈。

人们唱歌、跳舞、喝米酒,不亦乐乎。

当年有个被拥上牛背的农夫状元叫崔鹤出,因为他的所为使这块土地有了一个新的封号,称之“御粮田”。崔鹤出本是朝鲜忠清北道清州郡人,1935年投奔堂姐来到光昭南侧的下泉坪。崔鹤出刚来时一贫如洗,可脑子活泛,很快便叫人另眼相看。早春的时候,他弄来一些木料,糊上刷过豆油的窗户纸,搭起透光的温床。之后撒种育秧,待秧苗长到一拃长后植入水田。由于改直播为插秧,稻子成熟期大大提前,避免了低温冷害的威胁。别人家稻子刚抽穗,他家的稻穗已经沉甸甸地压弯了头。白玉似的米粒煮成米饭油亮喷香,人们赞不绝口。这件事很快传开了,崔鹤出受到溥仪的接见,下泉坪水稻也被指定专供伪满皇宫的“御粮”。后来,因米质优良,2006年,被中国医疗保健国际交流促进会和中老年保健专业委员会评为“保健大米”。

光昭村“御粮田”在延边赫赫有名,延边水稻的种植历史可追溯到1000多年前的渤海国时期。被誉为“海东盛国”的渤海国拥有诸多特产,《新唐书·渤海传》中有一段珍贵的文字记载:“俗所贵者,曰……栅城之豉,扶余之鹿,鄚颉之豕,率宾之马,显州之布,沃州之绵,龙州之绸,位城之铁,卢城之稻……”由此可见,渤海国水稻的种植已具有相当规模。

698年,女真族先人粟末靺鞨在敦化建国,史称震国。712年,唐朝册封震国国王大祚荣为渤海郡王,自此专称渤海。渤海国经过半个世纪的发奋图强,渐渐成为疆域辽阔、经济繁荣、拥有五京十五府六十二州建制的东北强大地方政权。

第三代王大钦茂可谓雄才大略,他在位57年,实行了诸多改革,其中数次迁都可见一斑。早在旧国敖东之际,大钦茂觉得南有新罗,西有契丹,渤海都城腹背受敌,且地处高寒,遂决定向东南方向迁都。天宝年间,靺鞨人浩浩荡荡的队伍从旧国出发,向着数百里外的显州迁移,那里将成为他们新的都城。

中京显德府位于和龙市西古城子,四周被广阔的水田地围裹着,此乃渤海国第二座都城。显德府因居渤海国中间的位置,遂称中京,这里被视为腹心之地、鱼米之乡。中京显德府领管显、卢、铁、汤、荣、兴六州。关于卢州旧址,从古籍记载和考古发现来看,主要有如下几种推论:一是龙井东盛涌英城古城说;二是延吉兴安北大古城说;三是安图石门古城说。但不管是哪一种说法,卢州都在延边范围之内,是一个拥有平畴沃野的地方。可以自豪地说,延边作为渤海卢州故地,稻作文化千年遗韵,源远流长,突显的金黄色基因印在了大地肌肤上,永远不会改变。

偌大个渤海国,为何唯有“卢城之稻”名扬天下?分析归纳得出其中缘由:一是纬度好。卢城地处北纬43°至45°,在国际公认的水稻黄金种植带上。二是土质好。长白山火山遗留玄武岩地貌透气性强,草甸型、冲击型、白浆型土壤有机质含量非常丰富。三是水源好。图们江畔水系密布,水量充沛,富含矿物质和微量元素。四是气候好。由于近海使得空气温润,日照充足,昼夜温差在10℃以上,有利于干物质的形成。

除了上述得天独厚的自然因素外,铁制农业生产工具的广泛使用也起到推波助澜的作用。在中国古代,铁制农具的使用演化还是比较缓慢的,直到唐朝才有了突飞猛进的进步。因此,完全唐化的渤海国农耕迎来铁器时代,各种农用工具成为渤海人手中耕耘的利器。和龙八家子河南屯古城曾发掘出土一次性铸成的双范对合铁铧犁,由黄牛牵拉使用。在汪清百草沟高城古城附近的水田中,有16米宽、24米长、0.5米高,面积300多平方米的铁渣堆积,经鉴定属于渤海时期的一处冶炼遗址。铁制农具的应用,使大面积开垦水田、修建水渠成为可能。

渤海卢州因种植优质稻米出尽了风头,也留下不少趣闻佳话。唐朝初期,人们以食粟米和小麦为主,大米算是稀罕物。随着唐与渤海隶属关系的确立,交往甚密,渤海每年都要向朝廷进贡,其中卢州稻米必不可少。武则天吃遍山珍海味,对此不屑一顾。不过武则天十分注重容貌,有人推崇渤海贡米有养颜功效,便开始食用。果然,这种比小米大许多倍的白色颗粒不仅食之美味,且美容。从此,武则天对渤海卢州稻米钟爱有加。后来的唐玄宗更是对渤海卢州稻米赞不绝口,称其“重如沙、亮如玉、汤如乳、溢浓香”。

“卢城之稻”不仅通过朝贡道进入大唐,还从陆路、海上传播到朝鲜、日本,成为当地优质大米的母本。据说,如今日本知名的越光米,就是由唐代高僧鉴真法师东渡时带去的渤海卢州稻米演变而来。然而,随着唐朝没落,渤海国于926年被辽国所灭,契丹人为防止渤海国死灰复燃,强迫其臣民大规模向南迁徙。渤海人流离他乡,土地荒芜,“卢城之稻”也成为渤海国最后的“陪葬品”。

延边历史走廊经历一段漫长的空寂时光,直到19世纪末,清朝为了“固土实边”需要,在珲春、延吉、龙井、和龙等地设立招垦局、越垦局,接纳来自朝鲜半岛的朝鲜族和关内汉族民众,土地开垦得以实现。官府为鼓励垦民种植水稻,特别对低洼淤地制定了“丈放清赋”政策。开始,擅长种水田的朝鲜族垦民从故乡带来种子,在无人认领的草甸地、苇塘地和涝洼地上开垦出小块水田,试着播种。远道而来的种子对新的土地似曾相识,它们没有让主人失望,顺利生根、开花、结果。据史料记载,龙井开山屯镇光昭村早在1890年就开启了水稻种植,之后的几十年中延边各地水田相继出现,尤其是图们江北岸、海兰江畔瑞甸、平岗平原,以及布尔哈通河下游和嘎呀河下游两岸,都有大片水田开发。相伴而来的就是大家拧成一股劲兴修水利。1906年龙井智新乡大教洞14户农民共同开掘水渠1038米,引水灌溉稻田33公顷,被认为是延边最早的水利灌溉工程。当时的情形,农民多是在小河流两岸开垦水田,于是每年春节过后,大家便做好割柳条、搬运石头、打草帘子和草包的准备。待河水解冻后,人们下到水里打桩子,铺开编好的柳条,用大石头和装满沙土的草包压下去,形成了一条简易的柳条坝。柳条坝提高了水位,河水沿着水渠流进了稻田里。当时传唱这样一首民谣:在那辽阔的田野上/飘散着沁人心脾的稻香/我们到达的地方/便有水稻生长/便有我们的音响/我们别无藏物/只有锄头和水瓢带在身上/锄头用来刨地/水瓢用来装籽/一粒粒撒在田里/根儿扎在新的家乡……

1930年之前延边已拥有东北面积最大的水田耕作区,占整个东北水田的22.2%。

延边朝鲜族自治州成立后,延边水稻迎来新的发展机遇。从当时情况来看,水稻品种单一,传统播种方式陈旧,再加上无霜期短等气候因素,水稻低产的困扰始终没能解决。

知难而进,大胆尝试。经过几代人的努力和付出,延边水稻终成正果,名扬天下,令世人刮目相看。其中,延边涌现出一个又一个水稻专家,他们很多都是文化程度不高的朴素农民,但在黑土地上成就了一番事业,成为著名水稻研究专家。崔竹松便是其一,他的故事颇耐人寻味。

崔竹松1915年生人,1940年从朝鲜咸镜北道茂山郡移居中国,定居延吉市小营乡新丰村。“土改”后,崔竹松带着五户烈士遗属成立了互助组,在分得的土地上开始了水稻种植。崔竹松做事认真,脑子灵活,他积累了许多提高产量的办法。一是采取措施降低土壤寒气,提高肥力;二是使用油纸温床育秧技术,从浸种到催苗都在大棚完成,实现及早育苗;三是改大田撒籽为插秧,保持植株合理间距;四是加强田间管理,尤其是水位的掌握。崔竹松的互助组无疑取得了好收成,但也让他思考一个问题,就是想要大幅度增产必须得改良种子。经过反复研究试种,1951年崔竹松开发的新品种“原子一号”初获成功,单位产量提高了两倍多。良种开发倾注了崔竹松的全部心血,农田既是他的实验室,也是他的家。他知道,要保证种子的纯度和性质,每个品种必须要经过至少3年的培育试验。1955年“原子一号”改良品种每公顷产量达到1200斤,远远高出国家第二个五年计划中“农业发展纲要”所制定的水稻发展标准。崔竹松向国家贡献的普及良种超万余斤,纯度达到95%以上。

1956年《人民日报》为此发表文章,题目是《谁说北方不能栽培水稻?》。崔竹松被授予全国农业劳动模范,并被聘请为中国农业研究院特约研究员。1962年6月23日,周恩来总理来延边视察工作时亲临新丰村,评价说:“水稻专家南方有陈永康,北方有崔竹松。”从那一刻起,“南陈北崔”便成为一句人所共知的熟语。当时,崔竹松一家6口人住在一间小草屋,生活条件很差,中央领导便给他发放了6000元钱,希望能改善一下。但这笔钱崔竹松分文没动,全额捐给了村里。1972年春,崔竹松正赶着黄牛耙地,突发脑出血倒下,永远离开了他挚爱的水稻事业。

半个多世纪过去了,延吉市城市建设日新月异,新丰村早已融入城区,如今只有崔竹松捐资6000元建起的延河小学校依然还在。巧合的是,延吉市地标金达莱广场就是当年崔竹松种植研发水稻的试验田。当我们走在广场上,面对中心那座高耸的延边州花金达莱雕塑造型时,心绪激动不已!

延边稻米以其颗粒肥满、色泽纯透、口感绵长、营养丰富而闻名,无论是感观还是味觉都让人难忘。通过理化检测,直链淀粉含量、胶稠度等指标均高于同类产品。延边稻米带来的光环层出不穷,2006年获得国家地理标志产品称号。2010年,延边大米获得“中国金奖稻米”和“全国放心米”称号。延边大米成为名副其实的“米中贵族”。

延边美食让各地游人赞不绝口,其中以稻米为食材的民族食品就多达40余种。不仅如此,在朝鲜族传统习俗中,草编技艺渗透到日常生活中的诸多细节。比如在农村,用厚厚的稻草铺盖屋顶,将稻草与土和成泥垒成稻草屋,为人们遮风避雨。人们还利用稻草柔软的特性,制作出草鞋、草衣、草袋、草筐、草席、豆饼块吊绳等等,就连家畜的窝都是用稻草编织铺就的。稻草甚至被神化,过去进行祭祀仪式或婴儿出生的时候,都是使用稻草来搓成“禁绳”和铺垫“产神稻草”。

从一粒种子到最后腐烂归于泥土,稻草在自然生态循环中完成了轮回。稻草超越了简单的物质概念,成为一种温暖亲切的象征。

每当收获的季节,全村人都要聚集在稻田地里,进行盛大的祭祀表演活动,所有的人兴高采烈,载歌载舞,庆祝丰收。龙井市光昭村“御粮田”广场是延边农乐舞展示的大看台,到2024年已经连续举办了十四届“朝鲜族百种节”。

农乐舞是一种融音乐、舞蹈、演唱为一体的综合性的民族民间艺术,表演包括“小鼓舞”“叠罗汉”“扁鼓舞”“长鼓舞”“巫舞”“扇舞”“鹤舞”,以及最后压阵的“象帽舞”。象帽舞呈现出的激情、激奋、激动令人陶醉,舞者头部甩动长达20米彩带的高难技巧,成为“农乐舞”最突出的亮点。

朝鲜族农乐舞是中国朝鲜族最具代表性的非物质文化遗产之一。2009年,朝鲜族农乐舞成功列入“联合国人类非物质文化遗产代表作名录”,成为人类的共同文化遗产。

近年来,延边许多地方打造了绿色水稻种植、康养、旅游观光体验园,使传统与现代文明进一步融合,续写了稻作文化的新篇章。

山水舆地,鲜到延边,这里稻浪飘香,流淌出一片金黄。