“我从远方来赴你一面之约,北有长白,与云齐兮,青铜启,故人归。”因为著名网络小说《盗墓笔记》中一句“十年之约,共赴长白”的约定,2015年G331国道车来车往,无数被喻为“稻米”的读者赶赴长白山,故事中虚构的“云顶天宫”和张起灵,成为他们真实寻求和虔诚所向的目标。而2025年的“二十年之约”预示着文学的幻想和800年前的一段风云历史,都将再一次交汇在这座圣山与这条千古之路上。

山城中的铜印

地接大荒,襟怀辋灞;时光流水,往事千年。

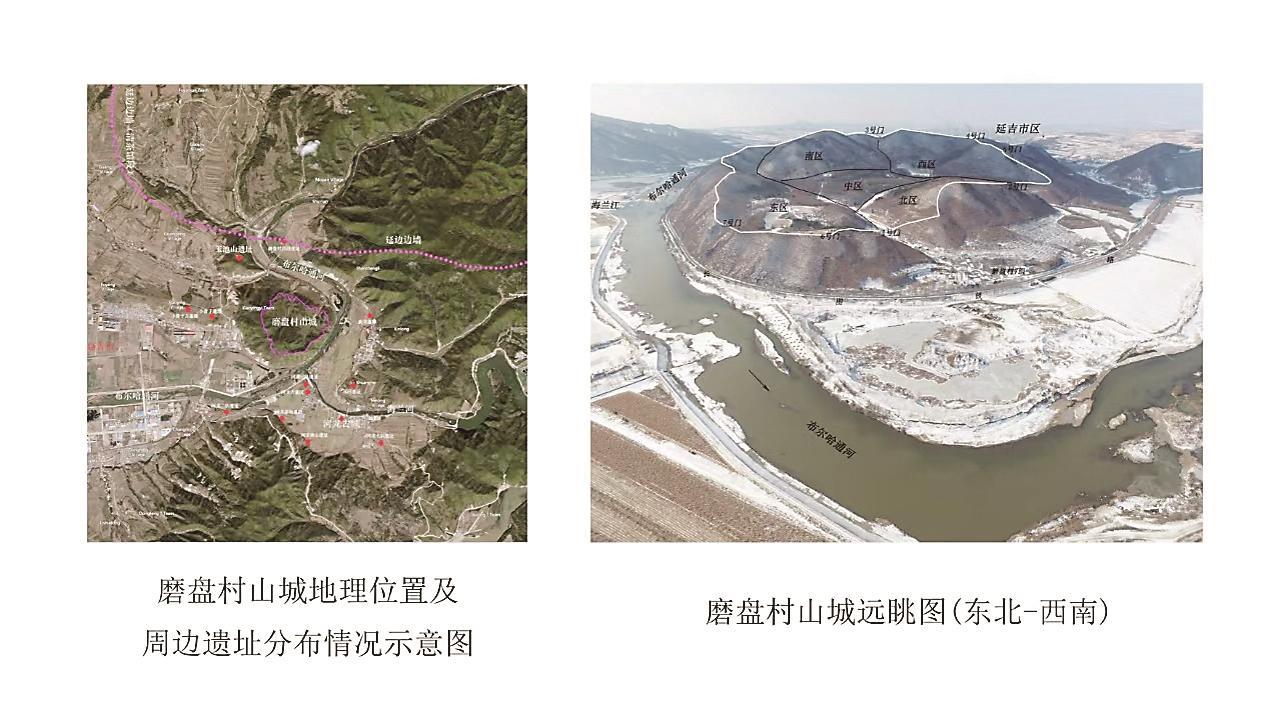

北纬42°,东经129°,长白山脉东麓,云淡风轻。来自天池的图们江浩浩汤汤,带走了无数纷繁的历史。图们江水系的布尔哈通河自西向东贯穿延吉市区,布尔哈通河的最大支流海兰江从和龙市一路北下,与布尔哈通河在延吉市东部交汇,奔向嘎呀河,汇入图们江。在布尔哈通河与海兰江交汇处有一座山,它位于延吉、图们两市交界处,其南、北、东三面为布尔哈通河所环抱,山外形酷似倒扣盆状,犹如一座城,得名“城子山”,山上果有古人筑城于此,故称之为“城子山山城”。由于各地名为“城子山山城”的不在少数,为区分明确,2006年国务院公布第六批全国重点文物保护单位时,将其更名为“磨盘村山城”。

相传,山城主人是一位女真族勇士,他骁勇善战,开疆辟土。沧海桑田,光流奔涌,古城和勇士的名字淹没在历史长河中。日出而作日落而息的磨盘村村民曾在城子山捡到过奇怪的瓦块、锈迹斑斑的箭头及破碎的器皿,口口相传的故事中夹杂着破碎历史记忆,闪耀出古城辉煌过往的一斑。至于那位传说中骁勇善战的女真勇士叫什么名字,古城因何而湮灭沉沦,以及古城里人有过什么样的命运,都隐没于历史的烟尘之内。

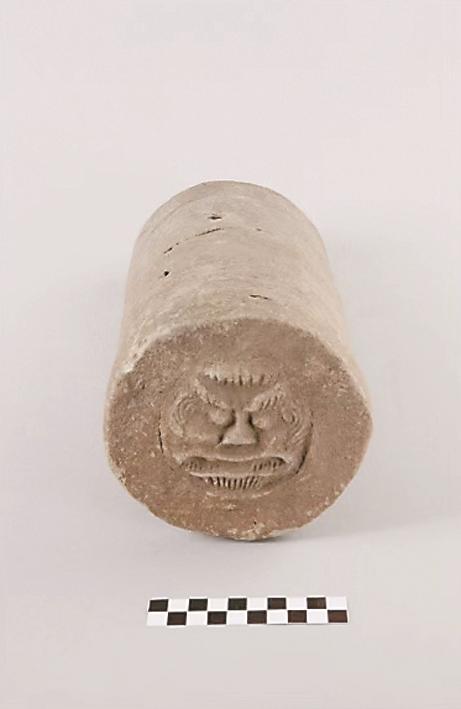

古城的迷离过往令人产生无限联想。1954年,图们市长安镇的一位农民在山上捡到了一块方方正正的铜疙瘩,上面有几行看不懂的文字,还有一个铜钮,像是一枚印章。这件事很快就传开了,吉林省龙井市博物馆的工作人员赶到农户家,将这件物品带回,并移交给当时的吉林省博物馆。据《延边文物简编》记载,专家确认这是一枚铜印,上面刻有篆书,方印为铜质,边长六厘米,印文为九叠篆书,正面刻文“南京路勾当公事之印”,左侧有“南京行部造”字样。印背柱钮上刻有“天泰三年六月一日”,钮顶部还刻有一个“上”字。专家查阅史料发现“南京路”是地名,代表着行政区域,“勾当公事”是金代地方的主管官员,印章最重要的线索就是背面“天泰”两字。

中国历史上曾以“天泰”为年号的政权仅有一个,那就是东夏国。

迷雾中的“南京”

东夏古国,名不见经传,隐于青山绿水迷雾之间,神秘而深邃。《辽史》《金史》《元统一志》等文献只言片语地透露出,800年前一个叫蒲鲜万奴的女真人后裔建立东夏国,定都开元,曾建制有“南京”。

“南京路勾当公事之印”显然就是“南京”的一枚官印,如何找到这个神秘的古国,是吉林考古人心头想要揭开的谜。2013年经国家文物局批准,吉林省文物考古研究所联合延边州文物保护中心组成考察队,对铜印的发现地“磨盘村山城”展开考古工作,最终揭开了古城神秘的历史面纱。

古城四周长达4549米的城墙沿着山脊建造,成为保护古城的一道坚固屏障。古人顺应地理,在山谷的谷口处修建城门。连绵不断的山脊、坚实厚重的城门,城门外修建有瓮城用于遮蔽城门,城内分布着大大小小的台地,有的曾被辟为农田,有的成为葱郁的林地,犁锄之下,“宫阙万间都做了土”。

“山城中区这些建筑群当时我们认为是宫殿,位置是山城核心区域,而且建筑址的规格也很大,判断应该是宫殿区,早期考古记录都写这个地方为宫殿址。然而,随着发掘的进一步深入,这样的猜测又被新的发现推翻了,这是一处粮食仓储建筑。”徐廷——“磨盘村山城考古队”的执行领队。粮食仓储建筑的发现引发了考古工作新的问题。这座古城里,似乎每一块砖石都蕴含着岁月的记忆和故事,昔日的繁华兴盛、古代文明的绚烂丰姿都已经烟消云散,遗址无声无息地显示了自己的力量。

徐廷自2019年参与“磨盘村山城”考古发掘后,忙碌已经成为他的工作常态。他的家乡就在紧挨图们市的汪清县,“磨盘村山城”考古项目前任负责人、延边州文物保护中心主任李强退休后,徐廷接过了考古前辈留下的宝贵发掘成果和期许。

也是这一年,一枚带有文字的铜印出现在粮仓的不远处,铜印上的文字,让考古队员眼前一亮,“我们对2号建筑基址的排水沟进行重新清理,清理过程中在南侧的排水沟发现了一方铜印,铜印刻有‘监支纳’印文。”

“监支纳”是金代所设官职名,据《金史》记载:“监支纳,正八品,掌支纳诸物。”天泰为东夏国年号。这枚铜印的出土,从时间层位上证实了山城晚期遗存,属于金代东夏国时期遗存。

“来时无迹去无踪,去与来时事亦同”。这个有力的证据证明“磨盘村山城”城址就是金末元初东夏国的“南京”。

自2013年起,吉林省文物考古研究所对磨盘村山城开展了连续10年的主动性考古发掘,累计发掘面积近8000平方米,共清理城门4座,角楼1座,解剖墙体6段,发掘院落、大型建筑基址、小型房址、排水沟渠、灰坑等遗迹90余个,出土各类遗物6000余件,填补了东夏国遗存考古工作的空白。同时,东夏国南京城内结构工整的大型建筑、官印制度、官仓特点、中轴对称的建筑布局等,表明东夏国作为一个地方割据政权,虽然地处边疆,但其脱胎于金王朝,认同中华文明,具有中华文明的文化基因。

蒲鲜万奴

在华夏古老的版图上,吉林像一颗熠熠生辉的明珠,在千百年的风云过往中孕育了灿烂多彩的文化和无数精彩而壮阔的历史,也成为作家和艺术家创作的源泉。东夏国为著名网络小说《盗墓笔记》作者南派三叔提供了灵感,在创作的过程,南派三叔借鉴了大量吉林考古专家的发现与研究,写出了精彩的故事。

《盗墓笔记》中的人物万奴王是云顶天宫的墓主人,是一个有着12只手脚的可怕怪物。万奴王的原型是东夏国君蒲鲜万奴。历史上的蒲鲜万奴当然不是怪物,而是一个扭转乾坤的枭雄,然而他的生平及东夏国在正史中记载寥寥。其事迹散见于《金史》《元史》他人传记之中,近代曾廉所著《元书》、柯劭忞所著的《新元史》、金毓黻所著《东北通史》等广收博采,裁剪补辑使得后世研究者对蒲鲜万奴及所建立的东夏国有了初步的印象。王慎荣、赵鸣岐在总结梳理前人研究基础上编著了《东夏史》,朴真奭也梳理资料完成了《东夏史研究》。

金朝末期,时局动荡,1211年,蒙古大军对金王朝发动大规模入侵,金廷任命高级将领蒲鲜万奴出任辽东宣抚使,主管东北军政事务,让他与来势汹汹的蒙古大军决战。蒲鲜万奴和他率领的金军兵败。为了躲避蒙古大军兵锋,金宣宗弃中都,将南迁汴梁,中都失陷,蒲鲜万奴与金廷的联系彻底被切断。形势危急,蒲鲜万奴为求自保决定拥兵自立,建立国家,建都开元。这种夹缝中的生存显然无法面对金王朝和蒙古的双重打击,蒲鲜万奴不得不归降蒙古,随后他率部东迁,来到了吉林省东部和俄罗斯滨海边疆一带,为提振士气,正式建国,国名为东夏。用其从中原带来的整套社会制度,开始经营东北女真故地,建立了开元、北京、南京等一系列州府,在有所积蓄后,脱离蒙古,婴城自守。

然而,这座“磨盘村山城”的坚固城防没能挡住蒙古铁骑。1233年,东夏在存在了19年之后,南京被蒙古攻破。《元史·石抹阿辛传》记载,查剌“从国王军征万奴,围南京,城坚如立铁,查剌命偏将先警其东北,亲奋长槊大呼,登西南角,摧其飞橹,手斩陴卒数十人,大军乘之,遂克南京”,足见战斗之激烈。蒲鲜万奴最后的命运有两种说法,一是他在城中被蒙古兵俘虏,二是不知所终,但东夏国随后就灭亡了。

这片曾经繁荣一时的古城渐渐被尘埃、泥土、树木掩盖,沉入地下成为一个历史之谜。

烈火中的东夏

聆听先人们跌宕曲折的故事,但真相一直在郁郁葱葱的山林之下掩盖着。

2017年考古队员在“磨盘村山城”一处标注“4号建筑址”发现了密密麻麻的用来支撑柱子的柱础石,伴有大量颗粒状的黑土,最厚的地方竟有半米深。

徐廷解释道:“经过植物考古学者鉴定,这些黑土粒是粮食,应该是小米、红小豆,从这个角度说明整个4号建筑址当时存储了大量的粮食,应是一座粮仓。”如此多的数量和种类的粮食,说明东夏国时期的农业生产技术已经相当成熟,如此储存粮食也一定是为防止围城被困。

在“4号建筑址”外侧的西北角,一处圆形的粮食堆积出现了,其颗粒较大,堆积层达到40厘米,表面有明显的炭化痕迹。这显然是由火烧导致的碳化,推测粮仓着火,粮食没有及时运出来,被付之一炬。那场熊熊大火一定无比惊心动魄。

2020年,考古队在“山城东区7号门”之处挖掘出了一颗颗球形的石头,这些石头大小不一,表面坑坑洼洼,徐廷等考古专家证实这些石头就是“礌石”。古代所谓的“滚木礌石”是防止敌人攻上城墙用的投掷性武器,经过弹力机关或人力投掷出,对敌人造成杀伤。这些“礌石”应该就是阻挡敌人攻城的武器。“7号门外”的地势极其险要,山下便是滔滔的河水,“礌石”以及大面积过火粮食的出现,似乎见证了东夏国的最后一刻:在硝烟弥漫的战场,万马驰骋,刀光剑影,东夏的战士拼命抵抗攻上来的蒙古大军,绝望地嘶喊着……

800年后,还是在这里,考古队员们多次开展山城调查,调查范围扩大到山城内未发掘过的西区,那是山城地势最为险要和复杂的区域。“磨盘村山城”南高北低,三面环河,只有西侧有一处坡口与外界道路相连,这样的地理环境与《元史》记载的蒙古大军攻打蒲鲜万奴的战争场景极为相似。考古人员判断当时蒙古大军的一支骑兵攻陷山城西北制高点,从制高点居高临下,在烈火中一鼓作气攻下了坚固的东夏国南京城。

原始部落听故事

长白山孕育了无数珍奇的生命和厚重的文化,吉线G331一路穿越其间,连接图们和白山。白山抚松的松江河镇和漫江镇贯穿在这条路上,同样能够听到东夏的故事,只不过也许真的是故事了。

民间传说,东夏国在长白山西麓建造了一座巨大的木质行宫,名为大部木城,东夏国六公主在此秘密看守几棵千年人参。蒙古大军围攻南京之前,蒲鲜万奴让皇子储君星夜出城,逃到他的姐姐六公主所在的长白山脚下大部木城中。东夏皇子逃走之后,蒙古大军追杀而至,将长白山西麓大部木城团团包围,要求公主交出皇子,开城投降。六公主拒不投降,早在蒙古大军到来之前,便将皇子藏入长白山古林峡谷之中。为断绝族人偷生之念,她焚烧木城,带兵出战,终因寡不敌众,壮烈殉国。传说六公主殉国之前,深情呼唤着弟弟的名字,喊道:“愿为江水,故国重逢。”

百代兴亡,朝复暮落,失踪的东夏皇子再也没有消息。根据抚松民间故事分析,大部木城即在松江河黄泥河支流的一处平坦处,地名大概叫作原始部落。六公主故国重逢的许愿传说或许只是人们的美好想象罢了。

抚松自古以来便有人居,留下了很多新石器时期、唐渤海及金代的遗址,其中松江河和漫江地段的朝贡道最终成为吉线G331的一段,吉林考古人就沿着这条路,奔波在“抚松枫林遗址”和“和龙大洞遗址”。曾经的历史早已消失在大山林海,仿佛从来没有存在过,只有吉线G331依然在这片土地上连接着历史与未来。

一条大路,民族融合,春夏秋冬各自成景,沿途的岁月过往散发着迷人的魅力,散发着久远而古老的历史气息,等待着后人去探索。

本版考古顾问:吉林省文物考古研究所 孟庆旭

本版图片为 徐廷 提供