从实验室的精密计算,到百米跑道的毫秒之争,再到育人沃土的深耕不辍,孔玲瑶每一步踏实的奔跑,都诠释着何为“再晚的开始也是最早的出发”。

——题记

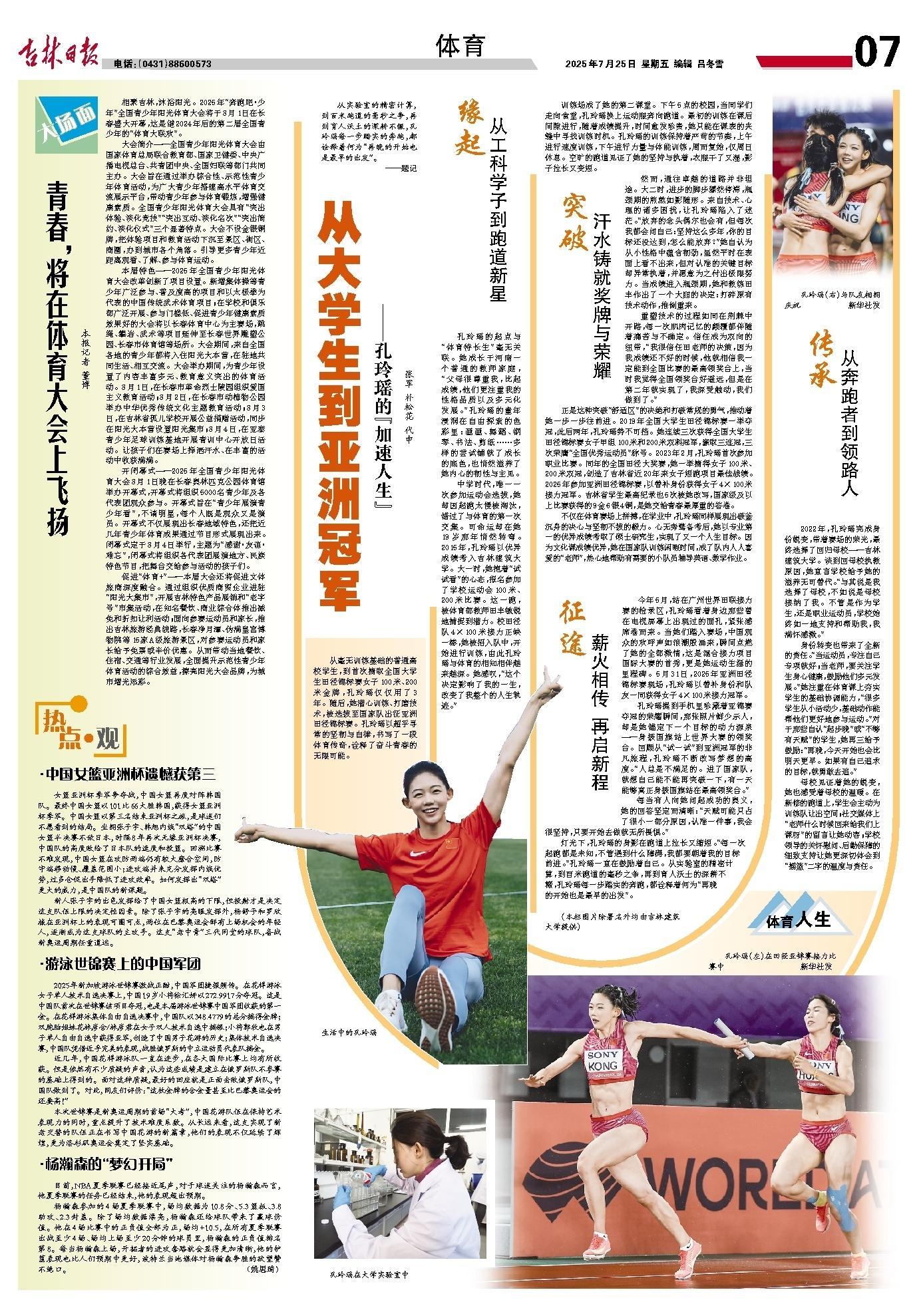

从毫无训练基础的普通高校学生,到首次摘取全国大学生田径锦标赛女子100米、200米金牌,孔玲瑶仅仅用了3年。随后,她潜心训练、打磨技术,被选拔至国家队出征亚洲田径锦标赛。孔玲瑶以超乎寻常的坚韧与自律,书写了一段体育传奇,诠释了奋斗青春的无限可能。

缘起

从工科学子到跑道新星

孔玲瑶的起点与“体育特长生”毫无关联。她成长于河南一个普通的教师家庭,“父母很尊重我,比起成绩,他们更注重我的性格品质以及多元化发展。”孔玲瑶的童年浸润在自由探索的色彩里:画画、舞蹈、钢琴、书法、剪纸……多样的尝试铺就了成长的底色,也悄然滋养了她内心的韧性与主见。

中学时代,唯一一次参加运动会选拔,她却因起跑太慢被淘汰,错过了与体育的第一次交集。可命运却在她19岁那年悄然转弯。2015年,孔玲瑶以优异成绩考入吉林建筑大学。大一时,她抱着“试试看”的心态,报名参加了学校运动会100米、200米比赛。这一跑,被体育部教师田丰敏锐地捕捉到潜力。校田径队4×100米接力正缺一棒,她被招入队中,开始进行训练,由此孔玲瑶与体育的相知相伴越来越深。她感叹,“这个决定影响了我的一生,改变了我整个的人生轨迹。”

突破

汗水铸就奖牌与荣耀

训练场成了她的第二课堂。下午5点的校园,当同学们走向食堂,孔玲瑶换上运动服奔向跑道。最初的训练在课后间隙进行,随着成绩提升,时间愈发珍贵,她只能在课表的夹缝中寻找训练时机。孔玲瑶的训练保持着严苛的节奏,上午进行速度训练,下午进行力量与体能训练,周而复始,仅周日休息。空旷的跑道见证了她的坚持与执着,衣服干了又湿,影子拉长又变短。

然而,通往卓越的道路并非坦途。大二时,进步的脚步骤然停滞,瓶颈期的煎熬如影随形。来自技术、心理的诸多困扰,让孔玲瑶陷入了迷茫。“放弃的念头偶尔也会有,但每次我都会问自己:坚持这么多年,你的目标还没达到,怎么能放弃?”她自认为从小性格中蕴含韧劲,虽然平时在表面上看不出来,但对认准的关键目标却异常执着,并愿意为之付出极限努力。当成绩进入瓶颈期,她和教练田丰作出了一个大胆的决定:打碎原有技术动作,推倒重来。

重塑技术的过程如同在荆棘中开路,每一次肌肉记忆的颠覆都伴随着痛苦与不确定。信任成为双向的纽带,“我很信任田老师的决策,因为我成绩还不好的时候,他就相信我一定能到全国比赛的最高领奖台上,当时我觉得全国领奖台好遥远,但是在第二年就实现了,我深受触动,我们做到了。”

正是这种突破“舒适区”的决绝和打破常规的勇气,推动着她一步一步往前进。2019年全国大学生田径锦标赛一举夺冠,此后两年,孔玲瑶势不可挡。她连续三次获得全国大学生田径锦标赛女子甲组100米和200米双料冠军,豪取三连冠,三次荣膺“全国优秀运动员”称号。2023年2月,孔玲瑶首次参加职业比赛。同年的全国田径大奖赛,她一举摘得女子100米、200米双冠,创造了吉林省近20年来女子短跑项目最佳战绩。2025年参加亚洲田径锦标赛,以替补身份获得女子4×100米接力冠军。吉林省学生最高纪录也5次被她改写,国家级及以上比赛获得的9金6银4铜,是她交给青春最厚重的答卷。

不仅在体育赛场上拼搏,在学业中,孔玲瑶同样展现出破釜沉舟的决心与坚韧不拔的毅力。心无旁骛备考后,她以专业第一的优异成绩考取了硕士研究生,实现了又一个人生目标。因为文化课成绩优异,她在国家队训练闲暇时间,成了队内人人喜爱的“老师”,热心地帮助有需要的小队员辅导英语、数学作业。

征途

薪火相传 再启新程

今年5月,站在广州世界田联接力赛的检录区,孔玲瑶看着身边那些曾在电视屏幕上出现过的面孔,紧张感席卷而来。当她们踏入赛场,中国观众的欢呼声如浪潮般涌来,瞬间点燃了她的全部激情,这是混合接力项目国际大赛的首秀,更是她运动生涯的里程碑。5月31日,2025年亚洲田径锦标赛现场,孔玲瑶以替补身份和队友一同获得女子4×100米接力冠军。

孔玲瑶提到手机里珍藏着亚锦赛夺冠的荣耀瞬间,那张照片鲜少示人,却是她锚定下一个目标的动力源泉——身披国旗站上世界大赛的领奖台。回顾从“试一试”到亚洲冠军的非凡旅程,孔玲瑶不断改写梦想的高度。“人总是不满足的。进了国家队,就想自己能不能再突破一下,有一天能够真正身披国旗站在最高领奖台。”

每当有人向她问起成功的奥义,她的回答坚定而清晰:“天赋可能只占了很小一部分原因,认准一件事,我会很坚持,只要开始去做就无所畏惧。”

灯光下,孔玲瑶的身影在跑道上拉长又缩短。“每一次起跑都是未知,不管遇到什么障碍,我都要朝着我的目标前进。”孔玲瑶一直在鼓励着自己。从实验室的精密计算,到百米跑道的毫秒之争,再到育人沃土的深耕不辍,孔玲瑶每一步踏实的奔跑,都诠释着何为“再晚的开始也是最早的出发”。

传承

从奔跑者到领路人

2022年,孔玲瑶完成身份蜕变,带着赛场的荣光,最终选择了回归母校——吉林建筑大学。谈到回母校执教原因,她直言学校给予她的滋养无可替代。“与其说是我选择了母校,不如说是母校接纳了我。不管是作为学生,还是职业运动员,学校始终如一地支持和帮助我,我满怀感激。”

身份转变也带来了全新的责任。“当运动员,专注自己专项就好;当老师,要关注学生身心健康,鼓励他们多元发展。”她注重在体育课上夯实学生的基础协调能力,“很多学生从小活动少,基础动作能帮他们更好地参与运动。”对于那些自认“起步晚”或“不够有天赋”的学生,她再三给予鼓励:“再晚,今天开始也会比明天更早。如果有自己追求的目标,就勇敢去追。”

母校见证着她的蜕变,她也感受着母校的温暖。在新修的跑道上,学生会主动为训练队让出空间;社交媒体上“老师什么时候回来给我们上课呀”的留言让她动容;学校领导的关怀慰问、后勤保障的细致支持让她更深切体会到“摇篮”二字的温度与责任。

(本栏图片除署名外均由吉林建筑大学提供)