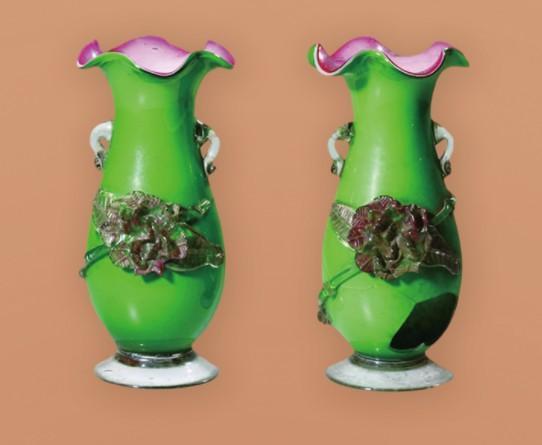

中共吉林特支第二交通站隐藏文件用的花瓶 高24厘米,底径9.5厘米。国家一级文物。

这对玻璃花瓶通体翠绿,瓶口透着盈盈粉色,瓶身饱满,镶有透明双耳和花朵。这种造型的花瓶在当时很常见,而这对花瓶则是邓晓村与闫庆莲的结婚信物。

1931年夏天,19岁的邓晓村与18岁的闫庆莲结婚。不久,九一八事变爆发。翌年5月,满心悲愤的邓晓村加入了中国共产党。1933年农历正月,夫妇二人从磐石搬到了吉林市河南街富裕胡同七号,中国共产党吉林特别支部在这里建立秘密交通站——中共吉林特支第二交通站,邓晓村任站长,闫庆莲为工作人员。交通站是当时连接中共满洲省委与吉林地方党组织的重要枢纽。

因为这对花瓶常见且不起眼,邓晓村经常将党的文件和传单藏在花瓶中。鲜花之下,花瓶里其实保存和传递着党的重要文件。1933年4月,冯仲云在这里向吉林党组织传达了中共代表团以中共中央名义发出的《一二六指示信》,提出东北党组织领导东北人民进行抗日斗争的主要任务和建立全民族反日统一战线的策略方针。

1933年5月,交通站遭到破坏,闫庆莲坚持让丈夫先走,自己则留下来销毁信件。而邓晓村也从此化名周建华,在杨靖宇的领导下,参加了大小几十次战斗,直到第二年冬天,为了掩护战士突围而英勇牺牲。

闫庆莲再也没有等到丈夫归来,但这对花瓶在动荡的岁月里,被她想尽一切办法保留下来。1963年,闫庆莲将花瓶捐赠给吉林省博物院。

“海龙县民众抗日救国会”铅字印章 长7.5厘米,宽2厘米,厚0.75厘米。国家一级文物。

这枚铅字印章由10个深灰色铅字块排成一列,铅字依次为:“海龙县民众抗日救国会”,用白色线绳绑在一起。

1931年九一八事变后,日本侵占了辽、吉、黑三省,同时,日本帝国主义又筹划建立殖民统治,妄图长期霸占东北。在国难当头的危急时刻,东北各界爱国文人志士和人民群众,按照党的抗日主张,纷纷组织起“抗日救国会”“农民协会”“大刀会”“红枪会”“妇女会”等抗日群众团体,开展抗日救亡活动,支援东北抗日义勇军。海龙县广大爱国民众自发成立了“海龙县民众抗日救国会”,广泛宣传抗日救国思想,印发反日宣传品,鼓励群众为挽救民族危亡而战。

该印章正是当时海龙县民众抗日救国会使用的印章,是海龙县爱国民众自发开展抗日斗争的历史见证。

东北抗联第二路军总指挥周保中使用过的铁笔 长16.5厘米,笔尖长0.7厘米。国家一级文物。

铁笔为深蓝色木质笔身,笔尖为铁质,已严重磨损,是东北抗联将领周保中在东北从事抗日游击斗争时期使用的。

周保中,云南大理湾桥乡人,少年时抱着富国强兵、不受帝国主义欺压的思想投笔从戎。先在滇军第一师教导营当学兵,后被推荐到云南讲武堂工兵科学习,毕业后曾到缅甸、印度等国考察,回国后参加冯玉祥国民军第三军任工兵营长。在北伐战争中屡立战功,先后任北伐军团长、副师长。1927年秘密加入中国共产党,1928年到苏联学习军事,1931年毕业回国。

1931年底,周保中受党派遣,只身来到东北支援抗日。他一方面加强部队的军事训练,一方面加强部队政治文化素质的提高,亲自撰写《政治学常识》《社会学常识》等教科书和宣传材料,利用一切机会对抗联将士进行时事、政治教育。他还亲自编写教材,带领教导队在实战中进行严格训练,培养了数以百计的优秀干部。

周保中一边躲避敌人的严密搜索,一边将抗日军民的斗争事迹制作成传单、小报,宣传党的方针、政策,团结、组织、指挥各种抗日力量,以铁笔为刀枪,呼唤广大民众一同抗日救国。

1937年7月7日卢沟桥事变爆发后,全国抗日声浪日益高涨,周保中开始筹建东北抗日联军第二路军。当年10月10日,东北抗日联军第二路军正式组成,周保中任抗联第二路军总指挥。

1986年,周保中夫人王一知将这支铁笔捐赠给吉林省革命博物馆收藏,现藏于吉林省博物院。

东北抗联第二军陈翰章部牛心顶子被服厂使用的缝纫机头 长37厘米,高17厘米。国家一级文物。

这台缝纫机头外形完好,零件完整无缺,内件已经锈坏,黑漆大部分脱落,但商标“SINGER”字样清晰可见,是美国制造的“辛格”牌手摇、脚踏两用缝纫机。

地处安图、敦化两县交界的牛心顶子山,是东北抗联第二军陈翰章部活动的密营地。在这里,战士们就地取材,伐木为营,修建被服厂,收集了十余台缝纫机。群众为抗联代买布匹、棉花等物品,战士们则自己缝制军装、被褥等。被服厂对于解决部队军需困难,战胜日军的经济封锁起到了重要作用。由于叛徒告密,密营遭敌袭烧毁,被服厂的抗联女战士惨遭杀害,部队转移时藏起的被服厂设备和粮食被敌人挖出。

这台缝纫机头是当年抗联战士掩藏在牛心顶子山密营中,未被敌人挖出而遗留下的。1982年11月,被当地林业工人发现后发掘出土。

杨靖宇在柳木桥村宿营时使用的锅撑、饭桌 锅撑口径11.7厘米。饭桌长73厘米。均为国家一级文物。

锅撑为铁质,圆圈下有三个爪支撑,上面放炊具,底下生火;饭桌为木质,桌面呈长方形,有裂痕,四脚松动。锅撑与饭桌都是东北抗联将领杨靖宇在辽宁省抚顺市柳木桥抗联密营宿营时使用的,锅撑用于生火做饭,饭桌用于办公。

杨靖宇,原名马尚德,曾用名张贯一。1905年生于河南省确山县,1927年加入中国共产党。1933年10月,杨靖宇贯彻中共满洲省委关于扩大游击活动区,开辟游击根据地的指示精神,亲率主力部队向辉发江南进军。1934年夏至1938年秋开辟了辽宁老秃顶子、和尚帽子山游击根据地。1938年,杨靖宇在柳木桥山区进行抗日活动时,住在位于辽宁省抚顺市清原满族自治县英额门镇柳木桥村东北1.5公里的柳木桥抗联密营中。这处深山老林中的密营于1936年秘密修建,是东北抗联的一处长期指挥住所。

在柳木桥抗联密营时,杨靖宇的通讯员向当地单大娘借了锅撑、饭桌等生活用具,部队转移时,把这些用具还给了单大娘。由于汉奸告密,气急败坏的日伪军放火烧毁了柳木桥村屯的房屋。单家人将锅撑和饭桌保存了下来,并在之后捐赠给吉林省博物院。

文物无言,却是烽火岁月的亲历者。它们身上的每一道斑驳痕迹,都凝结着中国人民的不屈风骨。80载光阴流转,热血未冷,精神永存,这便是历史留给我们最珍贵的回响。

辽宁民众自卫军使用的电台 长40厘米,宽25厘米,高25厘米。国家一级文物。

这是一部美国制造的旧式电台,由铁、铝等金属构成,缺少量部件。正面有三个仪表盘、两个旋钮,其中一个旋钮已经脱落,观测仪表处有明显磨损痕迹,收发报系统基本完整。

1931年九一八事变后,日军逐渐加紧了对东北的侵略步伐。1932年4月,唐聚五在辽宁省桓仁县率部举旗抗日,成立了辽宁民众自卫军及民众抗日国救会。尔后,自卫军攻占通化,发表了《告东北民众书》,收编了柳河、海龙等地的抗日武装,编为第九路军,协同作战,联合抗日。他们在广大群众的支持下,破坏敌人交通要道,袭击重要城镇,给日军以重大打击,鼓舞了全国军民的抗日斗志。同年10月,日军调集兵力向驻守在通化地区的辽宁民众自卫军发动“讨伐”,唐聚五等抗日将领被迫撤退至关内,继续抗日。海龙一带的自卫军第九路军部分官兵,在中国共产党党员刘三春、王仁斋的带领下,参加了杨靖宇率领的东北人民革命军第一军独立师。

为支援辽宁民众自卫军对日作战,东北民众抗日救国会从北平派人给唐聚五部秘密送来这部电台,在东北抗日义勇军的斗争中起到了重要的联络作用。唐聚五部撤离吉林临江时,将其掩埋在临江板石沟,新中国成立后,这部电台在板石沟发掘出土。

东北人民革命军第一军独立师少年营的铁铸单刀 长度95厘米。国家一级文物。

这把刀刀体呈扁月形,铁质刀身,刀口有钝痕,表面布满锈迹,是东北人民革命军第一军独立师少年营创建时仅有的两把单刀之一。

九一八事变后,中共满洲省委派遣杨靖宇、赵尚志、周保中等奔赴东北各地,开始创建党领导下的抗日武装,与侵略者展开周旋。1933年秋天,70多个年龄最大18岁,最小只有13岁的青少年加入了抗日队伍,杨靖宇称他们为“少年营”。他们之中,有随父母参加抗联的孩子,有被解放的童工,还有只身投奔抗联的孤儿。1933年10月30日,少年们迎来了首战。那一役,他们在桦甸县里面沟设伏,击毙了日伪军10人,俘虏10人,缴获了大量物资,首战告捷。

少年营的战士是由杨靖宇等革命将领亲自教育出来的孩子,对国家、对群众有着极其深厚的感情。在1934年4月的一场战役中,少年营袭击并打开了扎木沟会房,缴获军衣30套,他们自己毫无保留,把这些缴获的粮食、衣物都分给了当地受苦的百姓。

1936年秋后,少年营的一部分战士在唐帽山被敌人包围,他们殊死战斗,子弹没了,就用白刃,战斗到最后只剩下6人,为避免落入敌手,在敌人发起最后一次攻击时,6个少年毅然跳下了石砬子。

在这段历史中,鲜有少年留下名字,少年营中活下来的少部分人,日后也成了抗联骨干,比如后来组建的“少年铁血队”“少年连”,一批又一批少年们,在他们的影响下,加入了抗联队伍。

在中华民族抗日战争的壮阔史诗中,东北大地孤悬敌后14载, 3万东北抗联将士与日本侵略者殊死搏斗,用热血与生命谱写了可歌可泣的篇章。在吉林省博物院,一件件红色文物镌刻着历史的记忆,串联起那段烽火岁月里革命先烈不屈抗争的轨迹。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我们选取吉林省博物院珍藏的8件红色文物,向您讲述它们背后惊心动魄的故事,透过这些历经沧桑的实物,一起重回那段艰苦卓绝却信念如磐的岁月,探寻吉林大地上永恒不熄的东北抗联精神。