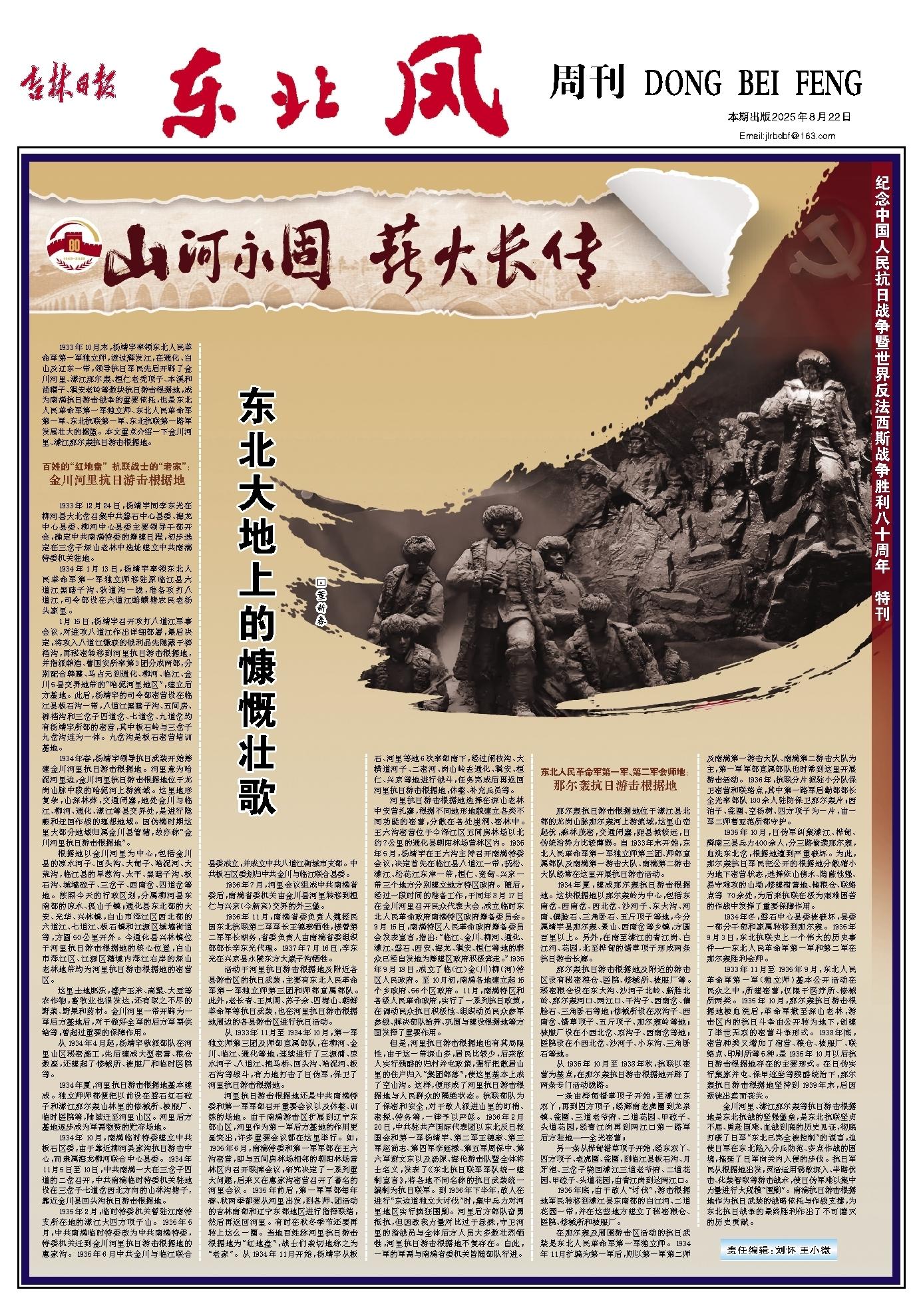

1933年10月末,杨靖宇率领东北人民革命军第一军独立师,渡过辉发江,在通化、白山及辽东一带,领导抗日军民先后开辟了金川河里、濛江那尔轰、桓仁老秃顶子、本溪和尚帽子、辑安老岭等数块抗日游击根据地,成为南满抗日游击战争的重要依托,也是东北人民革命军第一军独立师、东北人民革命军第一军、东北抗联第一军、东北抗联第一路军发展壮大的摇篮。本文重点介绍一下金川河里、濛江那尔轰抗日游击根据地。

百姓的“红地盘” 抗联战士的“老家”:

金川河里抗日游击根据地

1933年12月24日,杨靖宇同李东光在柳河县大北岔召集中共磐石中心县委、海龙中心县委、柳河中心县委主要领导干部开会,确定中共南满特委的筹建日程,初步选定在三岔子深山老林中选址建立中共南满特委机关驻地。

1934年1月13日,杨靖宇率领东北人民革命军第一军独立师移驻原临江县六道江黑瞎子沟、驮道沟一线,准备攻打八道江,司令部设在六道江蛤蟆塘农民老杨头家里。

1月15日,杨靖宇召开攻打八道江军事会议,对进攻八道江作出详细部署,最后决定,将攻入八道江缴获的战利品先隐藏于裤裆沟,再秘密转移到河里抗日游击根据地,并指派韩浩、曹国安所率第3团分成两部,分别配合韩震、马占元到通化、柳河、临江、金川5县交界地带的“哈泥河里地区”,建立后方基地。此后,杨靖宇的司令部密营设在临江县板石沟一带,八道江黑瞎子沟、五间房、裤裆沟和三岔子四道岔、七道岔、九道岔均有杨靖宇所部的密营,其中板石岭与三岔子九岔沟连为一体。九岔沟是板石密营培训基地。

1934年春,杨靖宇领导抗日武装开始筹建金川河里抗日游击根据地。河里意为哈泥河里边,金川河里抗日游击根据地位于龙岗山脉中段的哈泥河上游流域。这里地形复杂,山深林莽,交通闭塞,地处金川与临江、柳河、通化、濛江等县交界处,是进行隐蔽和迂回作战的理想地域。因伪满时期这里大部分地域归属金川县管辖,故亦称“金川河里抗日游击根据地”。

根据地以金川河里为中心,包括金川县的凉水河子、回头沟、大甸子、哈泥河、大荒沟,临江县的旱葱沟、太平、黑瞎子沟、板石沟、城墙砬子、三岔子、西南岔、四道岔等地。按照今天的行政区划,分属柳河县东南部的凉水、孤山子镇;通化县东北部的大安、光华、兴林镇,白山市浑江区西北部的六道江、七道江、板石镇和江源区城墙街道等,方圆50公里开外。今通化县兴林镇位于河里抗日游击根据地的核心位置,白山市浑江区、江源区辖境内浑江右岸的深山老林地带均为河里抗日游击根据地的密营区。

这里土地肥沃,盛产玉米、高粱、大豆等农作物,畜牧业也很发达,还有取之不尽的野菜、野果和药材。金川河里一带开辟为一军后方基地后,对于做好全军的后方军需供给等,曾起过重要的保障作用。

从1934年4月起,杨靖宇就派部队在河里山区秘密施工,先后建成大型密营、粮仓数座,还建起了修械所、被服厂和临时医院等。

1934年夏,河里抗日游击根据地基本建成。独立师师部便把以前设在磐石红石砬子和濛江那尔轰山林里的修械所、被服厂、临时医院等,陆续迁至河里山区。河里后方基地逐步成为军需物资的贮存场地。

1934年10月,南满临时特委建立中共板石区委,由于靠近柳河吴家沟抗日游击中心,而隶属海龙柳河联合中心县委。1934年11月5日至10日,中共南满一大在三岔子四道的二岔召开,中共南满临时特委机关驻地设在三岔子七道岔西北方向的山林沟塘子,靠近金川县回头沟抗日游击根据地。

1935年2月,临时特委机关暂驻江南特支所在地的濛江大四方顶子山。1935年5月,中共南满临时特委改为中共南满特委,特委机关迁到金川河里抗日游击根据地的惠家沟。1935年6月中共金川与临江联合县委成立,并成立中共八道江街城市支部。中共板石区委划归中共金川与临江联合县委。

1936年7月,河里会议组成中共南满省委后,南满省委机关由金川县河里转移到桓仁与兴京(今新宾)交界的外三堡。

1936年11月,南满省委负责人魏拯民因东北抗联第二军军长王德泰牺牲,接替第二军军长职务,省委负责人由南满省委组织部部长李东光代理。1937年7月16日,李东光在兴京县永陵东方大崴子沟牺牲。

活动于河里抗日游击根据地及附近各县游击区的抗日武装,主要有东北人民革命军第一军独立师第三团和师部直属部队。此外,老长青、王凤阁、苏子余、四海山、朝鲜革命军等抗日武装,也在河里抗日游击根据地周边的各县游击区进行抗日活动。

从1933年11月至1934年10月,第一军独立师第三团及师部直属部队,在柳河、金川、临江、通化等地,连续进行了三源浦、凉水河子、八道江、抱马桥、回头沟、哈泥河、板石沟等战斗,有力地打击了日伪军,保卫了河里抗日游击根据地。

河里抗日游击根据地还是中共南满特委和第一军军部召开重要会议以及休整、训练的场地。由于南满游击区扩展到辽宁东部山区,河里作为第一军后方基地的作用更显突出,许多重要会议都在这里举行。如,1935年6月,南满特委和第一军军部在王六沟密营,即与五间房林场相邻的朝阳林场营林区内召开联席会议,研究决定了一系列重大问题,后来又在惠家沟密营召开了著名的河里会议。1935年前后,第一军军部每年春、秋两季都要从河里出发,到各师、团活动的吉林南部和辽宁东部地区进行指挥联络,然后再返回河里。有时在秋冬季节还要再转上这么一圈。当地百姓称河里抗日游击根据地为“红地盘”,战士们亲切地称之为“老家”。从1934年11月开始,杨靖宇从板石、河里等地6次率部南下,经过闹枝沟、大横道河子、二密河、岗山岭去通化、辑安、桓仁、兴京等地进行战斗,任务完成后再返回河里抗日游击根据地,休整、补充兵员等。

河里抗日游击根据地选择在深山老林中安营扎寨,根据不同地形地貌建立各类不同功能的密营,分散在各处崖洞、密林中。王六沟密营位于今浑江区五间房林场以北约7公里的通化县朝阳林场营林区内。1935年5月,杨靖宇在王六沟主持召开南满特委会议,决定首先在临江县八道江一带,抚松、濛江、松花江东岸一带,桓仁、宽甸、兴京一带三个地方分别建立地方特区政府。随后,经过一段时间的准备工作,于同年8月17日在金川河里召开民众代表大会,成立临时东北人民革命政府南满特区政府筹备委员会。9月15日,南满特区人民革命政府筹备委员会发表宣言,指出:“临江、金川、柳河、通化、濛江、磐石、西安、海龙、辑安、桓仁等地的群众已经自发地为筹建区政府积极奔走。”1935年9月18日,成立了临(江)金(川)柳(河)特区人民政府。至10月初,南满各地建立起15个乡政府、56个区政府。11月,南满特区和各级人民革命政府,实行了一系列抗日政策,在调动民众抗日积极性、组织动员民众参军参战、解决部队给养、巩固与建设根据地等方面发挥了重要作用。

但是,河里抗日游击根据地也有其局限性,由于这一带深山多,居民比较少,后来敌人实行残酷的归村并屯政策,强行把散居山里的住户归入“集团部落”,使这里基本上成了空山沟。这样,便形成了河里抗日游击根据地与人民群众的隔绝状态。抗联部队为了保密和安全,对于敌人派进山里的盯梢、密探、特务等,一律予以严惩。1936年2月20日,中共驻共产国际代表团以东北反日救国会和第一军杨靖宇、第二军王德泰、第三军赵尚志、第四军李延禄、第五军周保中、第六军谢文东以及汤原、海伦游击队暨全体将士名义,发表了《东北抗日联军军队统一建制宣言》,将各地不同名称的抗日武装统一编制为抗日联军。到1936年下半年,敌人在进行“东边道独立大讨伐”时,集中兵力对河里地区实行疯狂围剿。河里后方部队奋勇抵抗,但因敌我力量对比过于悬殊,守卫河里的指战员与全体后方人员大多数壮烈牺牲,河里抗日游击根据地不复存在。自此,一军的军需与南满省委机关皆随部队行进。

东北人民革命军第一军、第二军会师地:

那尔轰抗日游击根据地

那尔轰抗日游击根据地位于濛江县北部的龙岗山脉那尔轰河上游流域,这里山峦起伏,森林茂密,交通闭塞,距县城较远,日伪统治势力比较薄弱。自1933年末开始,东北人民革命军第一军独立师第三团、师部直属部队及南满第一游击大队、南满第二游击大队经常在这里开展抗日游击活动。

1934年夏,建成那尔轰抗日游击根据地。这块根据地以那尔轰岭为中心,包括东南岔、西南岔、西北岔、沙河子、东大沟、河南、偏脸石、三角卧石、五斤顶子等地,今分属靖宇县那尔轰、景山、西南岔等乡镇,方圆百里以上。另外,在南至濛江的青江岗、白江河、花园,北至桦甸的错草顶子形成两条抗日游击长廊。

那尔轰抗日游击根据地及附近的游击区设有秘密粮仓、医院、修械所、被服厂等。秘密粮仓设在东大沟、沙河子北岭、新胜北岭、那尔轰河口、两江口、干沟子、西南岔、偏脸石、三角卧石等地;修械所设在双沟子、西南岔、错草顶子、五斤顶子、那尔轰岭等地;被服厂设在小西北岔、双沟子、西南岔等地;医院设在小西北岔、沙河子、小东沟、三角卧石等地。

从1935年10月至1938年秋,抗联以密营为基点,在那尔轰抗日游击根据地开辟了两条专门活动线路。

一条由桦甸错草顶子开始,至濛江东双丫,再到四方顶子,经辉南老虎圈到龙泉镇、瓮圈、三道老爷府、二道花园、甲砬子、头道花园,经青江岗再到两江口第一路军后方驻地——全光密营;

另一条从桦甸错草顶子开始,经东双丫、四方顶子、老虎圈、瓮圈,到临江县板石沟、月牙泡、三岔子绕回濛江三道老爷府、二道花园、甲砬子、头道花园,由青江岗到达两江口。

1935年底,由于敌人“讨伐”,游击根据地军民转移到濛江县东南部的白江河、二道花园一带,并在这些地方建立了秘密粮仓、医院、修械所和被服厂。

在那尔轰及周围游击区活动的抗日武装是东北人民革命军第一军独立师。1934年11月扩编为第一军后,则以第一军第二师及南满第一游击大队、南满第二游击大队为主,第一军军部直属部队也时常到这里开展游击活动。1936年,抗联分片派驻小分队保卫密营和联络点,其中第一路军后勤部部长全光率部队100余人驻防保卫那尔轰片;西泊子、瓮圈、空杨树、四方顶子为一片,由一军二师曹亚范所部守护。

1935年10月,日伪军纠集濛江、桦甸、辉南三县兵力400余人,分三路偷袭那尔轰,血洗东北岔,根据地遭到严重破坏。为此,那尔轰抗日军民把公开的根据地分散缩小为地下密营状态,选择依山傍水、隐蔽性强、易守难攻的山坳,修建宿营地、储粮仓、联络点等 70余处,为后来抗联在极为艰难困苦的作战中发挥了重要保障作用。

1934年冬,磐石中心县委被破坏,县委一部分干部和家属转移到那尔轰。1935年9月3日,东北抗联史上一个伟大的历史事件——东北人民革命军第一军和第二军在那尔轰胜利会师。

1933年11月至1935年9月,东北人民革命军第一军(独立师)基本公开活动在民众之中,所建密营,仅限于医疗所、修械所两类。1935年10月,那尔轰抗日游击根据地被血洗后,革命军撤至深山老林,游击区内的抗日斗争由公开转为地下,创建了举世无双的密营斗争形式。1938年底,密营种类又增加了宿营、粮仓、被服厂、联络点、印刷所等5种,是1935年10月以后抗日游击根据地存在的主要形式。在日伪实行集家并屯、保甲连坐等残酷统治下,那尔轰抗日游击根据地坚持到1939年末,后因叛徒出卖而丧失。

金川河里、濛江那尔轰等抗日游击根据地是东北抗战的坚强堡垒,是东北抗联坚贞不屈、勇赴国难、血战到底的历史见证,彻底打破了日军“东北已完全被控制”的谎言,迫使日军在东北陷入分兵防范、多点作战的困境,拖延了日军向关内入侵的步伐。抗日军民从根据地出发,灵活运用诱敌深入、半路伏击、化装智取等游击战术,使日伪军难以集中力量进行大规模“围剿”。南满抗日游击根据地作为抗日武装的战略依托与作战支撑,为东北抗日战争的最终胜利作出了不可磨灭的历史贡献。