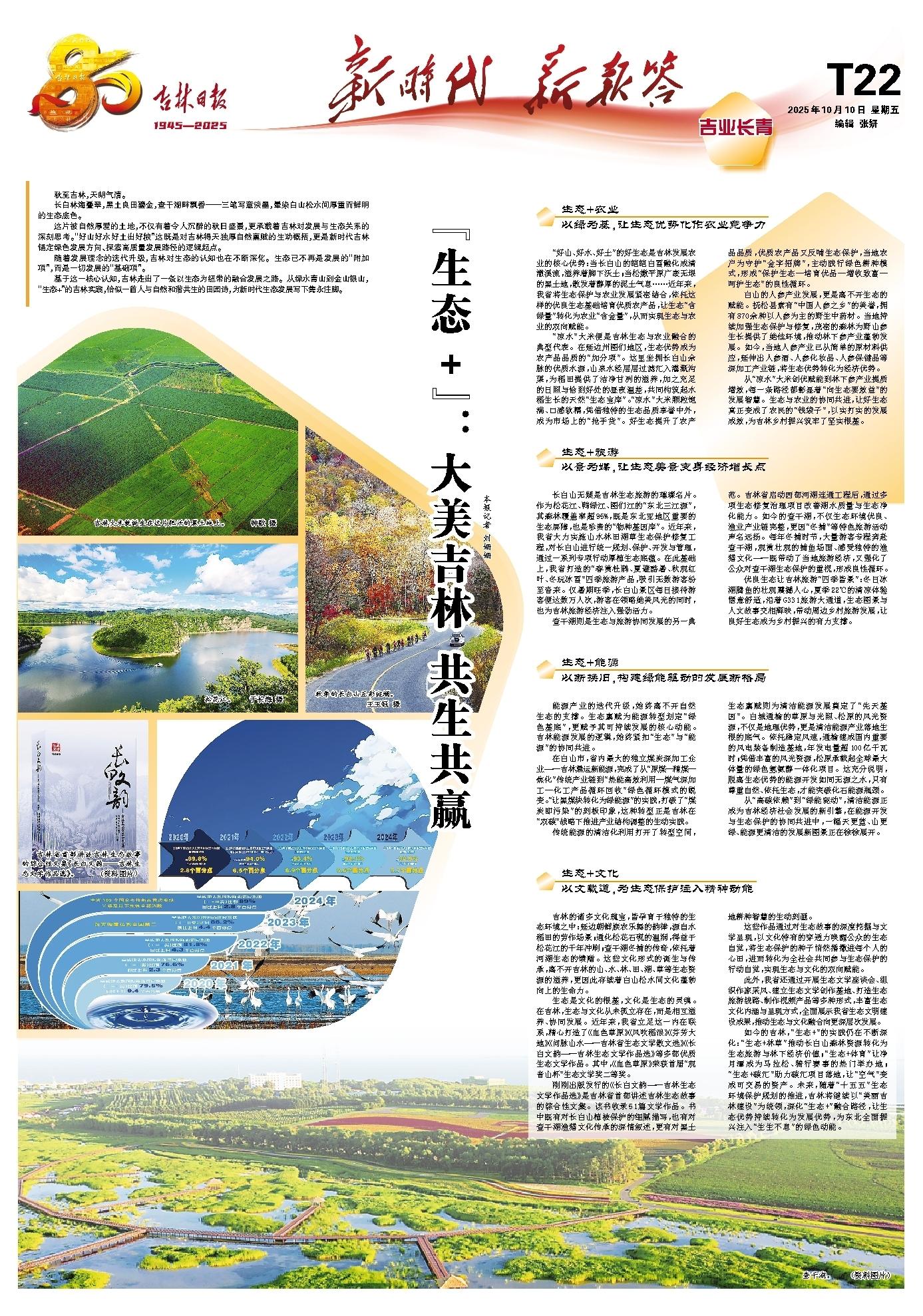

秋至吉林,天朗气清。

长白林海叠翠,黑土良田鎏金,查干湖畔飘香——三笔写意淡墨,晕染白山松水间厚重而鲜明的生态底色。

这片被自然厚爱的土地,不仅有着令人沉醉的秋日盛景,更承载着吉林对发展与生态关系的深刻思考。“好山好水好土出好粮”这既是对吉林得天独厚自然禀赋的生动概括,更是新时代吉林锚定绿色发展方向、探索高质量发展路径的逻辑起点。

随着发展理念的迭代升级,吉林对生态的认知也在不断深化。生态已不再是发展的“附加项”,而是一切发展的“基础项”。

基于这一核心认知,吉林走出了一条以生态为纽带的融合发展之路。从绿水青山到金山银山,“生态+”的吉林实践,恰似一首人与自然和谐共生的田园诗,为新时代生态发展写下隽永注脚。

生态+农业

以绿为基,让生态优势化作农业竞争力

“好山、好水、好土”的好生态是吉林发展农业的核心优势:当长白山的皑皑白雪融化成清澈溪流,滋养着脚下沃土;当松嫩平原广袤无垠的黑土地,散发着醇厚的泥土气息……近年来,我省将生态保护与农业发展紧密结合,依托这样的优良生态基础培育优质农产品,让生态“含绿量”转化为农业“含金量”,从而实现生态与农业的双向赋能。

“凉水”大米便是吉林生态与农业融合的典型代表。在延边州图们地区,生态优势成为农产品品质的“加分项”。这里坐拥长白山余脉的优质水源,山泉水经层层过滤汇入灌溉沟渠,为稻田提供了洁净甘冽的滋养,加之充足的日照与恰到好处的昼夜温差,共同构筑起水稻生长的天然“生态宝库”。“凉水”大米颗粒饱满、口感软糯,凭借独特的生态品质享誉中外,成为市场上的“抢手货”。好生态提升了农产品品质,优质农产品又反哺生态保护,当地农户为守护“金字招牌”,主动践行绿色耕种模式,形成“保护生态—培育优品—增收致富—呵护生态”的良性循环。

白山的人参产业发展,更是离不开生态的赋能。抚松县素有“中国人参之乡”的美誉,拥有870余种以人参为主的野生中药材。当地持续加强生态保护与修复,茂密的森林为野山参生长提供了绝佳环境,推动林下参产业蓬勃发展。如今,当地人参产业已从简单的原材料供应,延伸出人参酒、人参化妆品、人参保健品等深加工产业链,将生态优势转化为经济优势。

从“凉水”大米创优赋能到林下参产业提质增效,每一条路径都彰显着“向生态要效益”的发展智慧。生态与农业的协同共进,让好生态真正变成了农民的“钱袋子”,以实打实的发展成效,为吉林乡村振兴筑牢了坚实根基。

生态+旅游

以景为媒,让生态美景变身经济增长点

长白山无疑是吉林生态旅游的璀璨名片。作为松花江、鸭绿江、图们江的“东北三江源”,其森林覆盖率超95%,既是东北亚地区重要的生态屏障,也是珍贵的“物种基因库”。近年来,我省大力实施山水林田湖草生态保护修复工程,对长白山进行统一规划、保护、开发与管理,通过一系列专项行动厚植生态底蕴。在此基础上,我省打造的“春赏杜鹃、夏避酷暑、秋观红叶、冬玩冰雪”四季旅游产品,吸引无数游客纷至沓来。仅暑期旺季,长白山景区每日接待游客便达数万人次,游客在领略绝美风光的同时,也为吉林旅游经济注入强劲活力。

查干湖则是生态与旅游协同发展的另一典范。吉林省启动西部河湖连通工程后,通过多项生态修复治理项目改善湖水质量与生态净化能力。如今的查干湖,不仅生态环境优良、渔业产业链完整,更因“冬捕”等特色旅游活动声名远扬。每年冬捕时节,大量游客专程奔赴查干湖,观赏壮观的捕鱼场面、感受独特的渔猎文化——既带动了当地旅游经济,又强化了公众对查干湖生态保护的重视,形成良性循环。

优良生态让吉林旅游“四季皆景”:冬日冰湖腾鱼的壮观震撼人心,夏季22℃的清凉体验惬意舒适,沿着G331旅游大通道,生态图景与人文故事交相辉映,带动周边乡村旅游发展,让良好生态成为乡村振兴的有力支撑。

生态+能源

以新换旧,构建绿能驱动的发展新格局

能源产业的迭代升级,始终离不开自然生态的支撑。生态禀赋为能源转型划定“绿色基底”,更赋予其可持续发展的核心动能。吉林能源发展的逻辑,始终紧扣“生态”与“能源”的协同共进。

在白山市,省内最大的独立煤炭深加工企业——吉林鼎运新能源,完成了从“原煤—精煤—焦化”传统产业链到“热能高效利用—煤气深加工—化工产品循环回收”绿色循环模式的蜕变。“让黑煤块转化为绿能源”的实践,打破了“煤炭即污染”的刻板印象,这种转型正是吉林在“双碳”战略下推进产业结构调整的生动实践。

传统能源的清洁化利用打开了转型空间,生态禀赋则为清洁能源发展奠定了“先天基因”。白城通榆的草原与光照、松原的风光资源,不仅是地理优势,更是清洁能源产业落地生根的底气。依托稳定风速,通榆建成国内重要的风电装备制造基地,年发电量超100亿千瓦时;凭借丰富的风光资源,松原承载起全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目。这充分说明,脱离生态优势的能源开发如同无源之水,只有尊重自然、依托生态,才能突破化石能源瓶颈。

从“高碳依赖”到“绿能驱动”,清洁能源正成为吉林经济社会发展的新引擎,在能源开发与生态保护的协同共进中,一幅天更蓝、山更绿、能源更清洁的发展新图景正在徐徐展开。

生态+文化

以文载道,为生态保护注入精神动能

吉林的诸多文化瑰宝,皆孕育于独特的生态环境之中:延边朝鲜族农乐舞的韵律,源自水稻田的劳作场景;通化松花石砚的温润,得益于松花江的千年冲刷;查干湖冬捕的传奇,依托着河湖生态的馈赠。这些文化形式的诞生与传承,离不开吉林的山、水、林、田、湖、草等生态资源的滋养,更因此存续着白山松水间文化蓬勃向上的生命力。

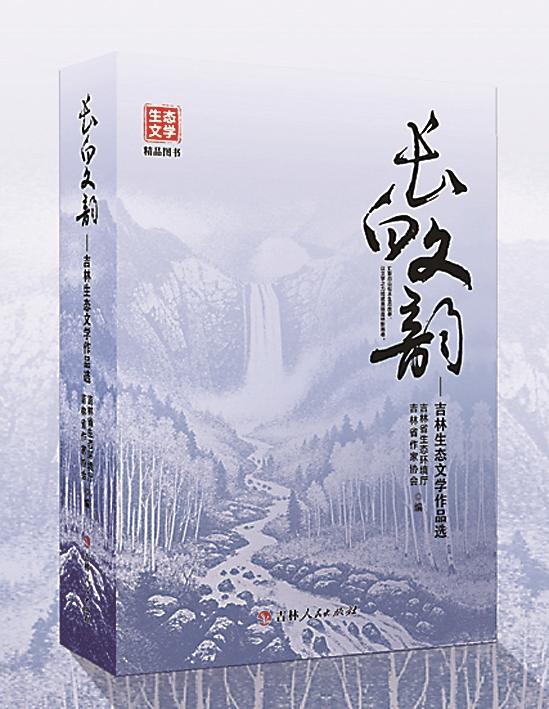

生态是文化的根基,文化是生态的灵魂。在吉林,生态与文化从未孤立存在,而是相互滋养、协同发展。近年来,我省立足这一内在联系,精心打造了《血色草原》《风吹稻浪》《芬芳大地》《问脉山水——吉林省生态文学散文选》《长白文韵——吉林生态文学作品选》等多部优质生态文学作品。其中,《血色草原》荣获首届“观音山杯”生态文学奖二等奖。

刚刚出版发行的《长白文韵——吉林生态文学作品选》是吉林省首部讲述吉林生态故事的综合性文集。该书收录51篇文学作品。书中既有对长白山植被保护的细腻描写,也有对查干湖渔猎文化传承的深情叙述,更有对黑土地耕种智慧的生动刻画。

这些作品通过对生态故事的深度挖掘与文学呈现,以文化特有的穿透力唤醒公众的生态自觉,将生态保护的种子悄然播撒进每个人的心田,进而转化为全社会共同参与生态保护的行动自觉,实现生态与文化的双向赋能。

此外,我省还通过开展生态文学座谈会、组织作家采风、建立生态文学创作基地、打造生态旅游线路、制作视频产品等多种形式,丰富生态文化内涵与呈现方式,全面展示我省生态文明建设成果,推动生态与文化融合向更深层次发展。

如今的吉林,“生态+”的实践仍在不断深化:“生态+林草”推动长白山森林资源转化为生态旅游与林下经济价值;“生态+体育”让净月潭成为马拉松、骑行赛事的热门举办地;“生态+碳汇”助力碳汇项目落地,让“空气”变成可交易的资产。未来,随着“十五五”生态环境保护规划的推进,吉林将继续以“美丽吉林建设”为统领,深化“生态+”融合路径,让生态优势持续转化为发展优势,为东北全面振兴注入“生生不息”的绿色动能。