在长春师范大学的学科发展版图里,中国史学科始终是闪耀着独特光芒的“核心力量”。

创立之初,它便牢牢锚定“服务国家战略、守护边疆历史话语权”的方向,将“学术戍边”的精神深植血脉,在数十年的发展征程中,从校内重点学科逐步成长为省内领先、国内知名的东北民族与边疆史研究重镇,用扎实的学术成果与炽热的家国情怀,书写着属于边疆史学研究的独特篇章。

回溯学科的成长轨迹,每一个时间节点都镌刻着奋进的印记——

1998年,成为学校首批重点建设学科,如同埋下了一颗希望的种子,开启了特色发展的征程;

2002年,被省教育厅列为重点建设学科,种子破土而出,开始在省内学科领域崭露头角;

2004年,入选吉林省重点学科,如同枝干抽出新芽,形成首个鲜明的研究优势;

2006年,成为学校首批硕士学位授予权学科,人才培养的根系开始向更深层次延伸;

2010年,增列为硕士学位授权一级学科,学科覆盖面与培养能力实现质的飞跃;

2012年,获批“东北民族与边疆”服务国家特殊需求博士人才培养项目,次年迎来首批博士生,标志着学科正式迈入“本—硕—博”贯通培养的新阶段,如同小树成长为可庇荫的乔木。

此后,荣誉更是接踵而至:2014年获评“吉林省重中之重特色优势学科”、2018年跻身“吉林省特色高水平一流学科”、2024年吉林省特色高水平学科专业首轮建设周期验收结果为优秀、2025年又牵头组建“东北民族与边疆”吉林省特色高水平学科群……

一步一个脚印,这棵“学科之树”愈发枝繁叶茂!

在科研领域,中国史学科始终聚焦东北民族与边疆史的核心命题,用“十年磨一剑”的坚守挖出了一批“学术富矿”。学科团队把目光锁定在东北民族史、清史满学、近代中朝日关系史等领域,钻进夫余国、高句丽、渤海国的历史迷雾中,从满文文献的字里行间、日本民间侵华资料的尘封档案里,打捞那些被时光掩埋的历史细节,让文明的发展脉络愈发清晰。

科研项目申报上,团队更是屡创佳绩:拿下“日本民间所藏侵华文献调查收集与整理研究”等2项国家重大招标项目,4项国家重大委托项目、3项国家特别委托项目等国家级课题,还承担8项教育部项目、2项吉林省社科基金重大项目,如今正全力攻坚国家民委重大委托项目“中华民族交往交流交融史・两晋南北朝”,成为国内扛起东北民族与边疆领域国家级重大课题的主力军之一。

成果输出同样亮眼。380余篇论文登上国内外顶尖期刊,50余部专著在人民出版社、商务印书馆等权威平台出版,3套丛书成为研究东北史的重要参考,《金毓黻文集》《高句丽神话研究》等成果收获学界广泛赞誉。26项吉林省社会科学优秀成果奖、长春市社会科学优秀成果奖,如同给这些科研成果镀上了“金边”,印证着学科的学术硬实力。

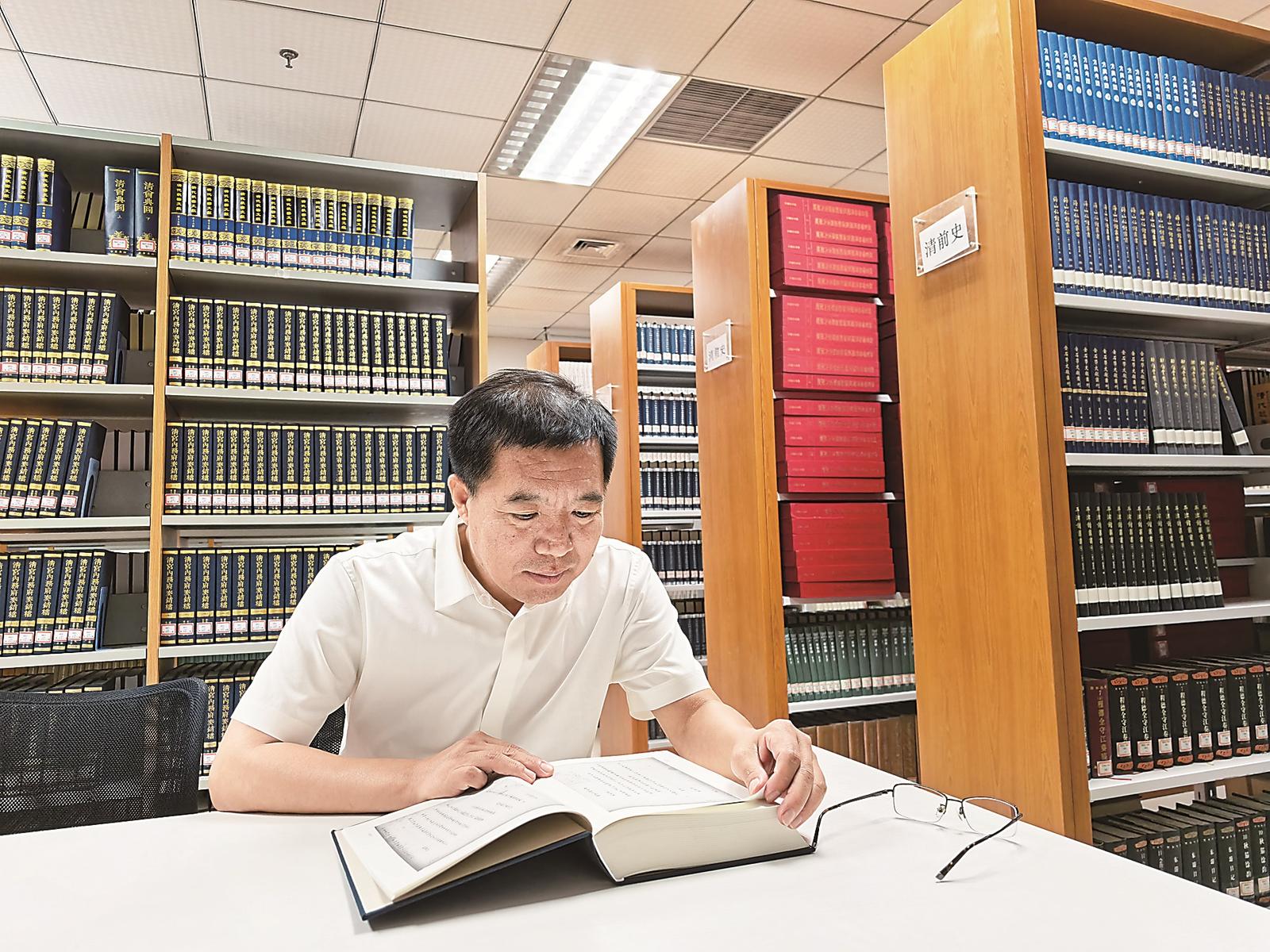

学科的蓬勃发展,离不开坚实的平台与优秀的团队。国家级科研平台“中国东北边疆历史研究资料信息中心”“中国民间文艺家协会萨满文化研究中心”,再加上9个省级教学科研平台,构成了学科的“科研矩阵”。尤其是“中国东北边疆历史研究资料信息中心”和“清史满学资料信息中心”,馆藏特色文献十分丰富。2020年成立的高句丽渤海研究院,2023年升级为学校直属科研机构,更让东北民族与边疆研究的力量拧成了“一股绳”。此外,学校还建有东北民族陈列馆,馆藏历史文物3000余件。

人才团队更是“星光熠熠”。38名专任教师中,19名教授、18名博士生导师撑起学术“脊梁”。团队里既有国务院政府特殊津贴获得者、“国家文化英才”荣誉称号获得者、国家社科基金同行评议专家,也有省级拔尖创新人才、长白山学者特聘教授,还有1个省级黄大年式教师团队。合理的年龄与学缘结构,让这支队伍既有“老将”的经验,又有“新秀”的活力迸发,成为学科发展的“核心引擎”。

从本科到博士,学科构建起贯通式培养体系,把学术基因融入人才成长的每一个阶段。2019年获批吉林省“东北民族与边疆”基础学科拔尖人才培养基地,2021年历史学专业通过教育部师范专业认证,2022年成为国家一流本科专业建设点,《东北民族史》获评国家一流本科课程。每一项荣誉,都是对培养质量的最好认可。

更让人动容的是,近60%的毕业生选择扎根边疆,把青春献给文化传承与教育事业;博士毕业生大多走进高校、科研院所,接过“学术戍边”的接力棒——2023年硕士研究生考博录取率达21%,多名参与过“边疆行”的博士生留校任教,让学科的学术薪火得以代代相传。

在非遗保护领域,学科走出了一条特色路。“九台满族祭祖习俗”“满语文”两个省级非遗基地落地,全国率先开设满语专业,让满族文化有了“传承课堂”;关云德满族民俗博物馆接待近2万人次访客,让乡村成为非遗保护的“活载体”。

文旅融合发展中,学科更是“点子频出”。以九台“双喜老宅”为核心打造的乡村旅游点,入选全国特色非遗旅游路线;2023年为白山市设计的“高句丽文化遗产旅游线路”,年接待游客超10万人次;协助农安县申报“辽金文化生态保护区”200万元省级财政支持,让历史文化成为吉林文旅的“金字招牌”。

长春师范大学中国史学科未来的发展蓝图已然绘就——继续依托高句丽渤海研究院,深化东北民族与边疆史研究;联合东北师范大学、通化师范学院等高校,借“中国史一流学科联合创新平台”整合科研力量,巩固高句丽渤海史、清史满学的优势;优化“本—硕—博”培养体系,组织师生穿越长白山、探寻G331吉林段原始森林,挖掘更多一手史料,培养更多“爱边疆、懂历史、能研究”的学术人才……

这支扎根在东北大地上笃行不怠的“学术戍边”队伍,也正是学校为守护边疆历史真相、助力东北边疆文化发展与学术繁荣的生动缩影。

作为深耕吉林省的应用研究型大学,自建校以来,长春师范大学始终将服务国家战略需求和吉林振兴发展视为办学治校的核心使命与价值坐标,不断探索精准服务地方产业的特色发展之路。下一步,学校将继续发挥学术优势,以“东北民族与边疆”学科群带动学校相关学科协调发展,以学科优势助力吉林全面振兴。

(本栏图片均为资料图片)