青铜独有的冷冽幽光,仿佛能穿透千年的悠悠岁月。吉林省博物院的展柜中,陈列着一面来自唐渤海国时期的古老铜镜,名为“贴银鎏金珍禽瑞兽菱花镜”,它来自千年前被称为“海东盛国”的渤海国王城中京显德府,即今延边朝鲜族自治州和龙西古城。当沿着吉线G331这条壮美入梦的道路,看遍和龙的绿水青山,领略渤海风情时,刹那间仿佛穿越了时空,踏入历史镜中的世界……

一

镜照西古城,映出的是一段渤海国今昔。“贴银鎏金珍禽瑞兽菱花镜”从和龙龙海墓区M13号墓中“苏醒”后,即使时隔千年,那八瓣菱花的轮廓如同初见时分明,边缘“缠枝花”的每一道曲线都清晰可见。镜背中心的神兽钮微微隆起,仿佛依旧驮负着渤海古国的文明。珍禽振翅欲飞的姿态凝固在鎏金之上,瑞兽的形体也充满动感,究竟是大唐哪位能工巧匠,还是渤海国的技艺高手,把这金属锻造成了光影交织的独特器物,如今已无从知晓。然而后人依旧能感受到铜镜神异图画中所蕴含的匠心温度。

更令人惊奇的是,“贴银鎏金珍禽瑞兽菱花镜”系着的绶带虽早已褪去华彩,却依旧保留着当年的模样,没有朽化。这不禁让人猜想曾有怎样的容颜在它的映照下梳绾青丝,将青春与韶华都托付给了这方无比精美的铜镜。

从和龙启程驱车大约半小时,便踏入西古城的广袤旷野中,秋阳之下层层稻浪翻滚不息,宛如一片金色海洋,泥土的清新与稻穗的醇香在风中相互交融;远处山脉连绵,恰似黛色的眉弯,正应了古人“晓峰眉状绿,秋波镜般亮”的美妙意境。

站在田埂上远眺,西古城的轮廓隐约可见,残存的城墙淹没在稻穗之中。走上古色古香的木栈道,古城遗址边缘处的天地忽然变得辽阔而寂静,“渤海中京国家考古遗址公园”的牌子映入眼帘,风掠过耳际,仿佛带来了渤海古国的市井喧闹与马蹄声声。

1984年版《和龙县文物志》记载渤海国时期和龙全境由中京显德府管辖,中京地区是当时渤海国政治、经济、文化的核心。新中国成立后和龙全县境曾发现大量渤海国时期的遗迹遗物,出土的各类文物显现了这个古国的繁荣景象。和龙地区的渤海城址共有十几处,其中位于头道平原中北部的“西城乡西古城”经过众多专家学者多年来一系列严谨细致的考证研究,通过各种历史文献查阅对比,再到考古挖掘和对文物的深入分析,最终证实这座古城遗址就是历史上赫赫有名的渤海中京显德府的府址。

时光荏苒,繁华落幕,西古城遗址入选“2002年度全国十大考古新发现”,2010年10月,延边朝鲜族自治州申报渤海中京考古遗址公园,正式通过国家文物局的立项批准,2013年,被评为国家级考古遗址公园。时光流转,王朝更迭,山河依旧,静默如初。眼前的一草一木、一石一瓦,都在诉说着这片土地不曾褪色的遥远记忆。

千年前的渤海国人或许正临窗梳理,铜镜里映出窗外的宫阙与远山。这面镜本就是历史的瞳孔,默默注视着一个王朝的晨昏。

二

镜照西古城,映出的是一座古国王城的旧影。698年,粟末靺鞨首领大祚荣率领部众在今敦化一带建立“震国”。713年,唐朝派遣崔忻册封大祚荣为左骁卫员外大将军、渤海郡王,领忽汗州,并加授忽汗州都督。从此渤海成为大唐的藩属国,历代渤海君主均被册封为渤海国王。

渤海国全面效仿唐制,汲取中原先进文化与生产技术,国力日益强大,发展迅猛,共传15世,历时229年,其最鼎盛时期“地方五千里,户十余万,胜兵数万”,设置5京、15府、62州。渤海都城最初设在今敦化的“旧国”,742年,渤海国第三代国君、文王大钦茂将王都迁至今和龙的中京显德府,从742年到756年的这14年间,大钦茂一直在此生活。《新唐书·渤海传》中记载有“南为中京,曰显德府,领卢、显、铁、汤、荣、兴州”的描述,其中记载了“卢城之稻”这一贡品。卢州在渤海中京显德府域内,城外所种水稻即香气袭人的“卢城之稻”,并通过朝贡道贡往大唐长安。如今,历经千年沧桑,和龙肥沃黑土地里仍孕育着这种口感绝佳的稻米。

1984年4月20日到6月22日,延边朝鲜族自治州文管会和延边朝鲜族自治州博物馆的工作人员,开展历时60余天的田野作业,对全境历史文物开展普查,并对西古城进行了详细测量,对西古城有了更清晰的认知:千年之前,西古城内外城墙高大雄伟,夯土层层叠叠,如巨人的臂膀将整座城池环抱;呈长方形的外城南北约730米、东西约630米的宽度,收纳着市井的喧嚣;2720米的周长丈量着王朝的胸襟。内城位于外城中部偏北之处,同样呈长方形,南北为310米,东西为190米,周长1000余米,分布着五座宫殿址,宫殿遗址的柱础仍在地下沉睡,仿佛还在支撑着当年中京显德府的琼楼玉宇。

城内出土了宝相花纹砖、绿釉柱座、绿釉瓦以及青灰色板瓦、筒瓦、莲瓣纹瓦当、鬼面建筑饰件残件等各类建筑构件。西古城的布局与出土文物使人遥想当年王都宫殿的华丽与宏伟,建筑特征与大唐相仿。多年来,西古城出土了大量珍贵文物,其中多数收藏于延边博物馆和吉林省博物馆。西古城的建筑形制与出土遗物与黑龙江省宁安县渤海镇的“上京龙泉府”遗址、吉林省珲春八连城的“东京龙原府”遗址相比,风格也是一脉相承的。据此推断它们应当建于同一年代,即渤海国第三代王大钦茂在位时期。

西古城周边分布着獐项古城、蚕头城、圣教古城、河南村古城、八家子南山山城、杨木顶子山城等。这些平原城与山城皆坐落于西古城四周的大小河口,或是通往各地的交通要道及附近的山上,起到了拱卫西古城的作用。它们应是西古城的卫城,同时也是中京显德府所领6州30县中的部分州县址。

还是千年之前,“贴银鎏金珍禽瑞兽菱花镜”或许被放置于中京显德府,照着春日清晨悠悠开启的城门,远方传来归国的朝贡队伍清脆的马铃声,他们携带着中原的丝绸与物产走向宫城;又或许照着正午时分热闹的市集,大唐商人与渤海国之民正热烈地讨价还价,粟末靺鞨方言与中原雅言相互交织;还或许照着黄昏之际千家万户炊烟袅袅升起,与宫阙灯火融为一体。

如今,稻浪漫过曾经的街巷,田埂覆盖了昔日的宫墙,唯有黑土地铭记着这里在古镜之中,有过怎样的车水马龙。

三

镜照西古城,映出的是一片渤海墓葬群的千古之谜。站在西古城遗址边,远山亦如千年前悠远,自然的生机与历史的静默在此交织。和龙这片土地下掩藏着众多渤海时期的墓葬群,其中龙头山、北大、龙海、长仁、明岩等墓群都以面积广阔、墓葬密集著称,“贴银鎏金珍禽瑞兽菱花镜”就出土于龙海墓群。

当这面菱花铜镜被考古人员小心翼翼地捧起,原本光滑的镜面早已失去光泽,但镜背的珍禽瑞兽纹样显示出几分盛唐神韵。遥想千年前墓主人身着渤海之服,衣袂上绣着与镜背同样精致的纹样,那昔日曾映照过的容颜与锦绣衣冠,皆被时光悄然带走。

这面镜子所引发的困惑同样跨越了千年时光。这般精致无比的铜镜一定价值不菲,其来源只有两处:朝贡路上带回的唐朝御赐之品,抑或渤海工匠仿照唐朝技艺打造的皇室用品。龙海墓葬群所埋葬的必然是渤海皇亲国戚,这位墓主人生前是否得渤海王族的赏赐,从而拥有了这面珍贵的铜镜?那么,铜镜最初的主人究竟会是谁呢?

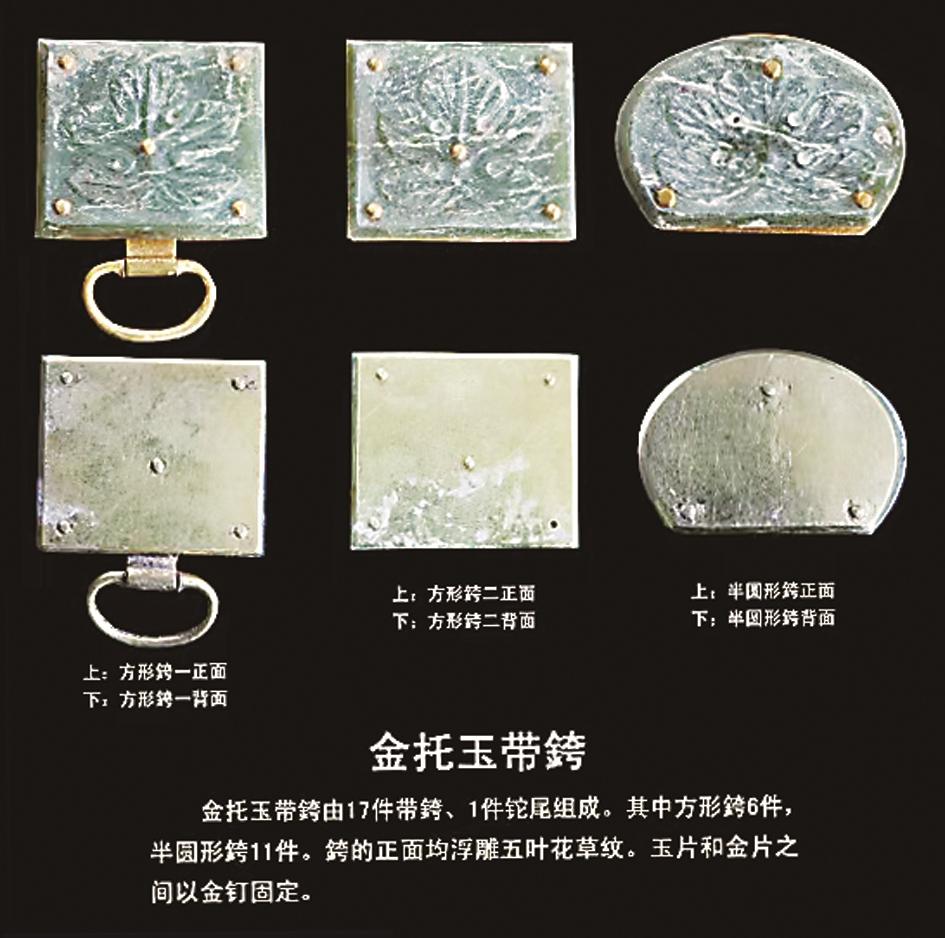

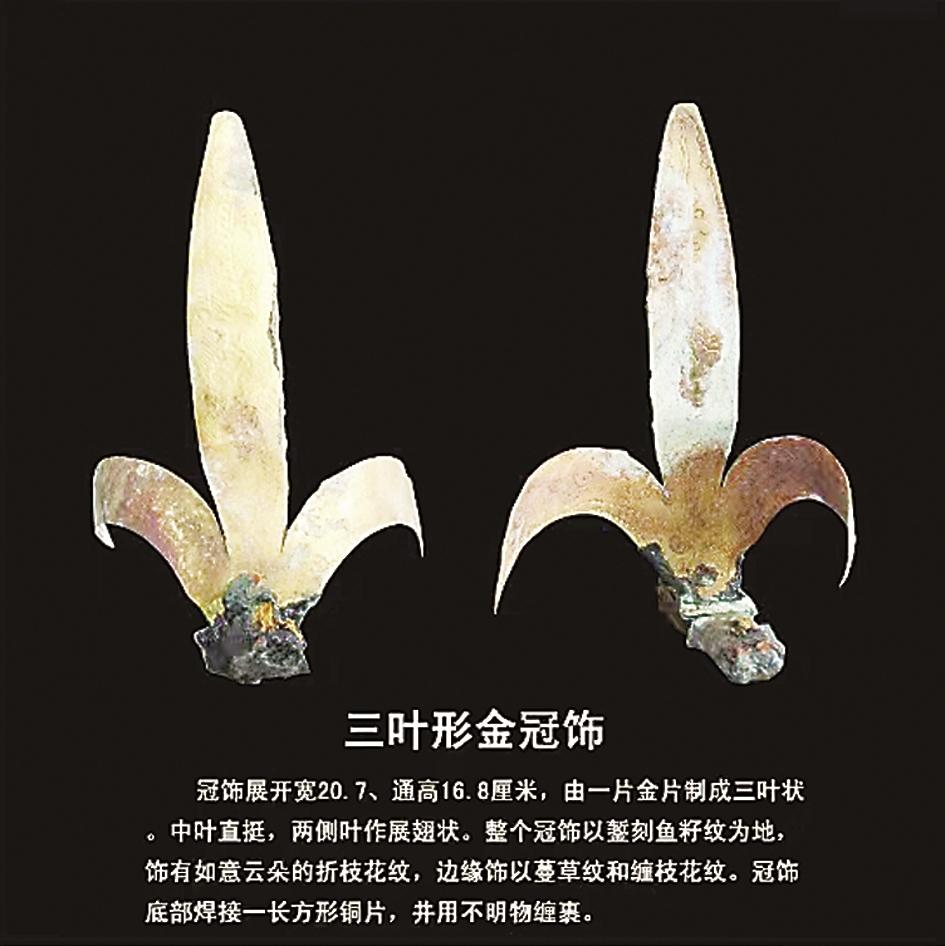

在龙海墓葬群以西约500米处便是著名的龙头山墓区,曾出土了金光闪闪、有如意云朵折枝花纹的三叶形金冠饰及雕有五叶花草纹的金托玉带銙等一批渤海国时期的珍贵文物。这里长眠着一位渤海国的公主。1980年,贞孝公主墓在此处被发现,证实龙头山墓区是渤海王室贵族专用墓地。龙海墓葬群与龙头山墓区相距如此之近,埋葬于此之人的身份想必也非同一般。

1981年4月12日《延边日报》以“延边博物馆历史组”的集体之名报道了一则生动的考古信息,题目是《我州考古工作的重大发现》,副标题为“在和龙县龙水公社发现贞孝公主墓,首次发现渤海壁画”,文章介绍“去年十月,我州考古工作者在和龙县龙水公社发现了唐代渤海贞孝公主墓。墓内有石碑一方,甬道及墓室内有壁画。这是关于唐代渤海考古的一次重大发现”。

时至今日,贞孝公主墓的发现仍是渤海考古史上的重大事件,因其壁画是目前唯一一套渤海国时期墓室壁画,考古价值不可替代。壁画人物形象栩栩如生,色彩鲜艳,仿佛能够缓步走下来向世人讲述当年渤海国的繁荣,奏响昔日朝乐笙歌。

贞孝公主墓碑历经岁月仍保存完好,碑文清晰可辨。墓志记载贞孝公主于渤海国“大兴五十六年夏六月九日壬辰”离世,同年“冬十一月二十八日己卯陪葬于染谷之西原礼也”,时年36岁。墓志中称贞孝公主是“陪葬”这一表述,透露出一个惊人的信息,那就是在这个墓群之中存在着比贞孝公主身份更为尊贵的王室成员墓葬。

贞孝公主墓地选址在一座南边窄而北边宽的狭谷西山之上,这个狭谷大概就是渤海国所称的“染谷”,而所谓的“染谷西原”指的应该就是龙头山上那十多座古老的墓葬区。对于贞孝公主到底陪葬于何人,学术界有不同的看法,一部分学者推测,贞孝公主陪葬的对象或许是她的伯父;另外一部分学者认为既然使用“陪葬”这样的说法,葬于此的必定是帝王级别之人,所以“染谷”这个地方应该是大钦茂陵墓所在地。但当时大钦茂还在世,贞孝公主“陪葬”的自然不是她的父亲,会不会是她的母亲?然而,龙头山墓区至今没有找到比贞孝公主身份还高的墓葬,也没有发现她母亲和伯父的陵墓。她究竟陪葬于哪一位重要人物,至今仍然是未解之谜。

《和龙县文物志》中728个字的“贞孝公主墓志并序”里记载,贞孝公主一生都是不幸的:夫婿早亡,孩子夭折,郁郁寡欢,芳年病故。这面镜子不知是否曾置于西古城公主宫殿内,会不会是因再无尘世留恋之心,公主将其转赠于好友?又会不会是公主离世后,她的好友把这面华美的铜镜藏于妆奁,带着对公主的怀念,最终随着葬仪沉入黄土,成为连接古今的信物?

“最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树”,这一切皆化作了后人的想象,没有答案。

四

铜镜映照西古城,映射出的是一株神草的前世今生。千年之后,凝望“贴银鎏金珍禽瑞兽菱花镜”,让人仿佛看见渤海贵族对镜整理幞头的侧影、前往大唐的学子正模仿长安士人的妆容、中京守将在出门前审视铠甲上的璎珞、即将向大唐朝贡的使臣捧起“方物”贡单练习礼仪……

朝贡的“方物”中,除“卢城之稻”外,还有诸多珍贵物产,最贵重的是神草人参。渤海之民深知人参灵性,它生长在山谷的黑土中,根似小儿,长须飘逸,是汇聚天地精华之物,获取不易。采参人常常要深入人迹罕至的林海深谷,很多时候只有在晨光熹微、露水凝重的时刻,才能于绿草丛中瞥见那朵闪着红光的参果。这株生长于苦寒之地、拥有神奇力量的植物,备受大唐瞩目。唐显庆年间编撰的《新修本草》记载人参能够“主补五脏,安精神,定魂魄”,这自然而然成为渤海国贡品中的顶级珍品。

西古城作为渤海国中京显德府,是人参、鹰鹘、雕鼠、位铁等珍贵贡品汇聚的起始之地。朝贡道上满载各类贡物的驮马终年往来不绝,年复一年,驮马在茂密丛林与广袤山野间艰难跋涉,路途遥远且充满艰辛。

尤其到了深秋时节,从西古城出发的马队朝着长安前行连绵不绝。那些装在贡盒里的人参,凝聚着渤海国的山水气韵,仿佛有灵识一般,知晓自己即将踏上这漫长旅程,要穿越千山万水,前往传说中金碧辉煌的皇都,一路上安静而从容。朝贡道漫长幽深,押运贡品的渤海士卒面容因长期风吹日晒而变得黧黑,眉间刻满岁月的风霜。他们无暇照镜,悉心呵护着这些凝聚着故土山林魂魄的灵物,它们代表着渤海国献给遥远长安的赤诚心意。

在长安宫阙深处,人参最终被放置于华贵的玉盘与金盏之中。当来自渤海的人参几经辗转,终于抵达这座辉煌殿堂时,大唐的贵人们手擎温润玉碗,啜饮着源自渤海的参汤,那遥远山林的精气便悄然滋养着帝国的中枢,为这个庞大的王朝注入一股北方大自然的神秘力量。

大唐帝王们在饮完微苦的参露后,一定也曾对着铜镜端详自己的容颜,审视有无焕发新仪;或许正是这些帝王赏赐下了“贴银鎏金珍禽瑞兽菱花镜”的御物。大唐的匠人也沿着朝贡道千里迢迢来到今日西古城,与渤海工匠在炉火边研究镜背如何铸画神异的世界……

然而千年时光转瞬即逝,渤海国已消逝在历史的烟尘中,西古城也归于沉寂,化为一片黄土。中京显德府连同它的一切瑰宝被历史洪流淹没。如今这方出土于渤海古墓的精妙铜镜,只映出后来人模糊的面容和头顶那片亘古不变的苍茫天空。

镜像人间,古今洞彻。沿着吉线G331,去探看西古城和历经千年岁月雕琢的“贴银鎏金珍禽瑞兽菱花镜”,它带给后世诸多关于一个文明古国的隐秘回响。那些珍禽瑞兽既彰显着大唐的雍容华贵,又蕴含着渤海民族的审美意趣,镜上流转的鎏金光泽和至今山野里绽红的参果,宛如历史长河中闪烁的星光,照亮了华夏民族融合的恢宏画卷,让后人得以在斑驳的岁月痕迹中,俯身赏阅吉林大地曾经的辉煌光彩与绚丽火花。