它的名字,叫九子银杏。

早就听闻有这样一棵古树,一直无缘亲见。最早,是在翻阅大邑县志时看到记载,金星乡有一棵巨大的古银杏树蔸,直径5.5米、蔸围14.9米,林业专家鉴定,树蔸寿命已在千岁以上。相传古银杏主干毁于明代。奇妙的是,后来树蔸周围生长出9株子树,高大葱茏,胸围均在1.25米至2.1米以上,如九子相牵。

它生长于川西大邑的白岩寺内。白岩寺,因其位于一块巨大的白色沉积岩下,故名。

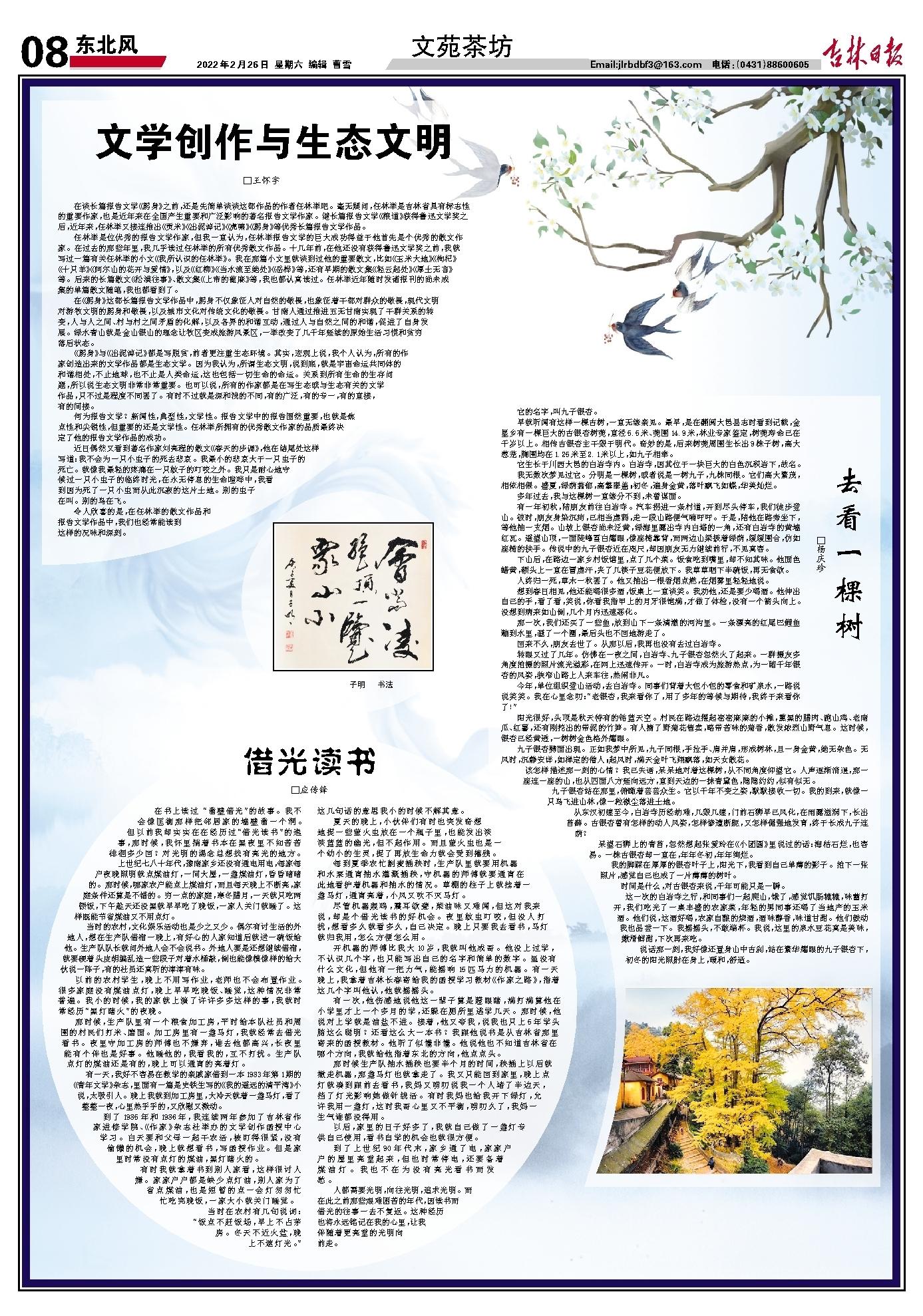

我无数次梦见过它。分明是一棵树,或者说是一树九子,九株同根。它们高大繁茂,相依相偎。盛夏,绿荫蓊郁,高擎翠盖;初冬,遍身金黄,落叶飘飞如蝶,华美灿烂。

多年过去,我与这棵树一直缘分不到,未曾谋面。

有一年初秋,陪朋友前往白岩寺。汽车拐进一条村道,开到尽头停车,我们徒步登山。彼时,朋友身染沉疴,已相当虚弱,走一段山路便气喘吁吁。于是,陪他在路旁坐下,等他抽一支烟。山坡上银杏尚未泛黄,绿海里露出寺内白塔的一角,还有白岩寺的黄墙红瓦。遥望山顶,一面陡峰雪白耀眼,像座椅靠背,而两边山梁披着绿荫,缓缓围合,仿如座椅的扶手。传说中的九子银杏近在咫尺,却因朋友无力继续前行,不见真容。

下山后,在路边一家乡村饭馆里,点了几个菜。饭食吃到嘴里,却不知其味。他面色蜡黄,额头上一直在冒虚汗,夹了几筷子豆花便放下。我草草咽下半碗饭,再无食欲。

人终归一死,草木一秋罢了。他又抽出一根香烟点燃,在烟雾里轻轻地说。

想到春日相见,他还能喝很多酒,饭桌上一直谈笑。我劝他,还是要少喝酒。他伸出自己的手,看了看,笑说,你看我指甲上的月牙很饱满,才做了体检,没有一个箭头向上。没想到病来如山倒,几个月内迅速恶化。

那一次,我们还买了一些鱼,放到山下一条清澈的河沟里。一条漂亮的红尾巴鲤鱼蹦到水里,画了一个圈,最后头也不回地游走了。

回来不久,朋友去世了。从那以后,我再也没有去过白岩寺。

转眼又过了几年。仿佛在一夜之间,白岩寺、九子银杏忽然火了起来。一群摄友多角度拍摄的照片流光溢彩,在网上迅速传开。一时,白岩寺成为旅游热点,为一睹千年银杏的风姿,狭窄山路上人来车往,热闹非凡。

今年,单位组织登山活动,去白岩寺。同事们背着大包小包的零食和矿泉水,一路说说笑笑。我在心里念叨:“老银杏,我来看你了,用了多年的等候与期待,我终于来看你了!”

阳光很好,头顶是秋天特有的钴蓝天空。村民在路边摆起密密麻麻的小摊,熏黑的腊肉、跑山鸡、老南瓜、红薯,还有刚挖出的带泥的竹笋。有人摘了野菊花售卖,略带苦味的菊香,散发浓烈山野气息。这时候,银杏已经黄透,一树树金色格外耀眼。

九子银杏劈面出现。正如我梦中所见,九子同根,手拉手、肩并肩,形成树林,且一身金黄,绝无杂色。无风时,沉静安详,如禅定的僧人;起风时,满天金叶飞翔飘落,如天女散花。

该怎样描述那一刻的心情?我已失语,呆呆地对着这棵树,从不同角度仰望它。人声逐渐消退,那一座连一座的山,也从四面八方延向远方,直到天边的一抹青黛色,隐隐约约,似有似无。

九子银杏站在那里,俯瞰着芸芸众生。它以千年不变之姿,默默接收一切。我的到来,就像一只鸟飞进山林,像一粒微尘落进土地。

从东汉初建至今,白岩寺历经劫难,几毁几建,门前石狮早已风化,在雨露滋润下,长出苔藓。古银杏曾有怎样的动人风姿,怎样惨遭断躯,又怎样倔强地发育,终于长成九子连荫?

呆望石狮上的青苔,忽然想起张爱玲在《小团圆》里说过的话:海枯石烂,也容易。一株古银杏却一直在,年年冬初,年年绚烂。

我的脚踩在厚厚的银杏叶子上,阳光下,我看到自己单薄的影子。拍下一张照片,感觉自己也成了一片薄薄的树叶。

时间是什么,对古银杏来说,千年可能只是一瞬。

这一次的白岩寺之行,和同事们一起爬山,饿了,感觉饥肠辘辘,味蕾打开,我们吃光了一桌丰盛的农家菜,年轻的男同事还喝了当地产的玉米酒。他们说,这酒好喝,农家自酿的烧酒,酒味醇香,味道甘甜。他们鼓动我也品尝一下。我摇摇头,不敢端杯。我说,这里的泉水豆花真是美味,嫩滑鲜甜,下次再来吃。

说话那一刻,我好像还置身山中古刹,站在繁华耀眼的九子银杏下,初冬的阳光照射在身上,暖和,舒适。