冬天依然寒冷,但从城市到乡村,人们生活的场景早已万象更新。在这幸福美好的新时代、新生活里,那些宝贵的回忆永远也抹不去。

“穿”越时代的记忆

作为社会变迁的缩影,服饰承载了人们数不清的岁月记忆。在东北漫长寒冷的冬天里,御寒成为穿衣服的首要标准,但随着社会的不断进步,人们开始有了时尚的概念,保暖的同时要美丽,更要展示个性。

“以前物质条件没有现在这么好,我们小时候穿的很多衣服都是我妈妈和小姨自己做的。”说起服饰,“90后”刘晶回忆起自己的小时候。“我印象最深的就是冬天贴身穿的秋裤都是‘拼接款’,长个子了、裤腿短了,我妈就缝一块布接上,一条秋裤能穿好多年,最多的好像接了三四段布料。”

在刘晶的记忆里,母亲是名副其实的“时尚达人”。“我妈妈在上大学的时候自学了一点服装设计,画了很多天马行空的设计图纸。正好我家邻居阿姨是个裁缝,在商场有摊位,有专业的缝纫机还有很多时新布料,她们俩一个设计一个剪裁,做了不少款式新颖的衣服。”

在过去的东北,冬天的衣物基本都是厚重笨拙的,颜色也很单调。“在我4岁的时候,妈妈给我设计了一件连体棉衣,设计得很巧妙,只有几个扣子,穿脱都方便,而且外边用的是红色小格子的布料,整件衣服穿着合身、舒适、保暖又好看。”刘晶说,母亲设计的这件衣服成为她最深刻的童年记忆之一,很多人看到了都说从没见过这样好看的棉衣,问是在哪买的。“妈妈还喜欢给我戴一顶小红帽搭配这件棉衣,然后一起去逛公园、踩雪,路人夸我好看的时候妈妈都笑得很开心。”

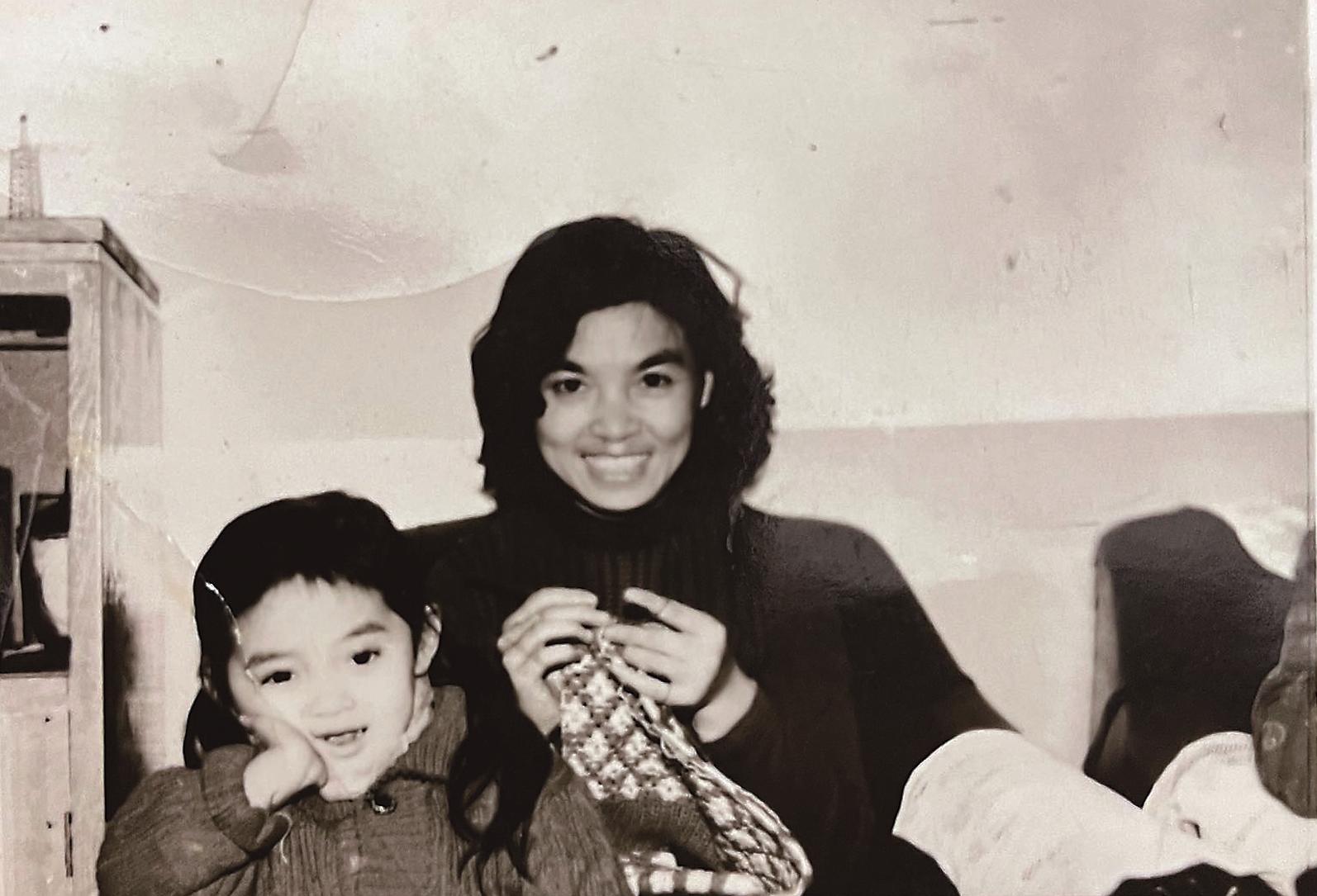

刘晶的小姨也是一位“时尚达人”,织得一手好毛线,毛衣、毛裤、帽子、围巾……基本承包了一家人所有的针织衣物,为家人送去了很多温暖。“其实以前会织毛衣的人很多,但是我小姨厉害的是会很多花样,有时看到别人在外地买回来款式新颖的毛衣,她研究研究就能织出来。”前几年搬家时,刘晶收拾衣服的时候还翻出来几件小姨织的毛衣,款式放到现在也很时尚。

“以前冬天,我和小姨家的妹妹常常穿着小姨织的毛衣、围巾、帽子出去玩雪,玩得满头大汗再回来,妈妈和小姨会在一旁研究这里应该织几针,那里应该用什么花样,我和妹妹就在旁边帮着缠毛线。”刘晶说,这样温馨的画面现在回想起来依然觉得心里暖暖的。

现如今,刘晶已经成家立业,每逢冬天,她都惦记着家人是否穿得暖。“双十一我刚给妈妈买了一件长款羽绒服,小时候她给我做棉衣,长大了我给她买羽绒服,这是母女间冬日温暖的传递。我还想有空了跟小姨学学针织,给家人织围巾。”刘晶笑着说道。

东北美食里的“柔情蜜意”

“他婶、娟啊,明儿都上我家包豆包啊!”“好嘞!”每年冬季大雪节气过后,前郭县吉拉吐乡的王长林一家便忙活起来。

提前把大黄米泡上一宿再控干水分,然后上村头磨坊里磨完,准备好泡好的红豆,跟村里的亲戚朋友打声招呼就都过来一起包豆包了。“豆包是咱东北特有的美食,上冻之后农村家家户户都得包上一大缸冻上,回头好随吃随拿。”今年67岁的王长林笑着说,东北的冬天冷,猫冬的时候大多数是一天吃两顿饭,冻豆包、冻饺子、冻馒头之类的是常备的主食。而制作它们可是个大工程,往往需要男女老少齐上阵。这边大姑娘、小媳妇们不停地团着馅、包豆包,用苞米叶子垫好整齐地摆在盖帘上;那边男主人带着亲戚家的晚辈烧火蒸豆包,一次蒸四五个盖帘的,柴火烧得屋里热乎乎的。蒸好了锅盖一掀,热气咕嘟咕嘟瞬间弥漫了整个房间,伴随着热气蒸腾而出的是甜甜的香味。小孩子们围在锅边一人捡几个蘸白糖吃,大人们则快速地把盖帘转移到冰天雪地的室外,热腾腾的豆包很快就冷却下来,一晚上就彻底冻硬了。“别看是冻的,可这滋味更好了!豆包是纯黄米面做的,豆馅是当年下来的豆子烀的,材料都新鲜。黄米面豆包口感软糯,吃起来有一丝丝的甜。从小到大,我们都爱吃这一口!”王长林说道,农村人情味十足,邻里关系好,当天干完活主家还会整一顿像样的酒菜感谢来帮忙的村邻,主食当然是粘豆包蘸白糖,左邻右舍来串门,也会被主人留下一起吃饭,大家伙儿也趁此机会热闹热闹。

常言道,一方水土养一方人,独特的自然条件塑造了东北人独特的品格,也为质朴平凡的东北美食赋予了可以盖过严寒的温度。

“咱东北冬天最大的特色就是冷,不管啥吃的放外边一会儿就冻得梆梆硬,但这也让热乎乎的炖菜和能长时间保存的冻货成为咱们的特色。”王长林回忆说,他小时候,副食远没有如今这样丰盈。尤其是冬季,土豆、白菜、萝卜当家,新鲜的水果蔬菜很少能看见。直到上世纪80年代以后,人们的餐桌才一点点丰富起来。“天气越冷,人们越爱吃甜的,可以补充能量。冬天里最甜的水果要数冻梨冻柿子,放水里缓一缓,就算是牙口不好的老年人也能嗦上几口甜水。小孩子们都喜欢糖果点心、糖葫芦、糖人,能一点一点啃一路。年轻人爱吃冰棍儿,看到地摊上卖冰棍儿的总要买一兜子,拿回家慢慢吃……”王长林说,一代代东北人在有限的资源里挖掘出最适宜的食谱,给每个人的记忆里留下了回味无穷的家乡味道。

那年冬天玩过的“游戏”

进入冬季,湖面冰封后,又到了长春市民邓殿清每年最开心的时候。73岁的邓殿清家住同心湖附近,最近几年,每到冬天,他就到同心湖的冰面上抽冰猴,因此结识了一群志同道合的老伙伴。大家每天相约一起抽冰猴,乐此不疲,不仅是娱乐,还是一种锻炼身体的好方式。老邓给自己特意取了一个微信名叫“老玩儿”。

邓殿清代表了一大批“40后”“50后”,小时候日子虽然清苦,但孩童时代的娱乐项目至今难忘。“我们那时候抽的冰猴都是买的,几分钱一个,小男孩几乎每个人都有,比谁转的时间长。”邓殿清说,三四年前的冬天,一次偶然的机会他到同心湖遛弯儿,发现有几个老人在抽冰猴,最大的冰猴直径有三四十厘米,勾起了他童年的回忆,“大个儿的冰猴抽起来需要更粗的鞭子,使更大的劲儿,这不就是锻炼身体吗?我一看这个挺好,我也来玩玩!”邓殿清的女儿在青岛工作,以前女儿每年带孩子回长春过寒假,邓殿清都要带着小外孙去滑爬犁、抽冰猴,“别看我外孙子在青岛出生,但是东北人的基因让他对这些特别感兴趣。姑娘工作忙,两年没带孩子回来了,但是我外孙子一到冬天就发微信跟我说想回姥爷家抽冰猴。”

邓殿清的好兄弟老韩比他小两岁,说起60多年前的娱乐活动,也是津津乐道。“我们小时候除了冰猴、爬犁,还有个简易的滑冰工具,叫‘滑子’。”老韩说,冰滑子是用一块和鞋等大的木板,在板中间钉两根粗铁丝,用绳子把滑子绑在鞋上,再把冰滑子放在冰上,一只脚踏上,另一只脚蹬冰向前滑行,重心要在踏冰滑子的脚上,快蹬时,蹬脚可以长时间抬起,叫“打单脚儿”。老韩告诉记者,还有一种叫滑“单腿驴”,蹲在一个由几块木板和单个冰刀组成的特殊冰车上,依靠手中的两根钎子保持平衡,向前滑行。“前几天我们同学在微信群里发的,南湖公园就有一些老人在滑‘单腿驴’,大伙儿看完都挺感慨,那时候日子虽然过得简单,但是玩得太有意思了!”

邓殿清和老韩说,上世纪五六十年代,老百姓很难见到专业的冰场,小孩抽冰猴、滑爬犁都是在马路上形成的天然小冰面上。“住平房的没有下水,脏水泼到外边冻住了,那时候孩子也在上边玩。”老韩感慨,几十年过去了,万万没想到现在家乡把冰雪发展成了产业,还出名了。冬天无论是大人还是孩子,都有了更多娱乐好去处。去年老韩带着老伴和妹妹坐高铁去了一趟长白山,恰好赶上了零下40摄氏度的一天,“老多年没有那种寒风一吹冷得像小刀刮脸的感觉了,去长白山天池那天冻得鼻涕都出来了,真是小时候那感觉。”老韩说,现在不只小孩有很多好玩的,像他这样的老年人、“80后”“90后”也能找到很多有意思的新玩法,“2022年年初长春冰雪新天地推出过一个活动,名字里带‘冰雪’的都能免票。我的两个侄女,一个叫韩雪,一个叫韩冰,都去玩了。”日子过美了,邓殿清和老韩2022年冬天又琢磨一些新的好去处,感受一下家乡白雪皑皑的好风光和新玩法。

农村的冬天甘苦如画

“记忆中,东北农村的冬天特别寒冷。我小的时候,学校离家只有一公里的路程,平时十几分钟就能走入校门,冬天里却不行,不下雪时路上都是冰,走起路来一跐一滑,下雪时,雪没过脚踝,棉鞋里进了好些雪,进了教室不一会棉鞋就湿了。凛冽刺骨的寒风裹着鹅毛大雪扑面而来,刮得你睁不开眼睛。那时我在靠边村小学,教室中间生一个炉子取暖,坐在前面的学生因为挨着门,离炉子远,一堂课下来,脚冻得生疼。虽然那时候特别冷,可一下课,大家都一哄地跑出去打雪仗。”回忆起农村的冬天,今年68岁的劳淑珍记忆犹新。

“农村的冬天,大人们都在猫冬。那时最深刻的记忆是我妈在炕上缝缝补补的样子。我们姐妹的衣服大的改小的,短了补一条,棉衣棉裤棉鞋都是一针针一线线亲手缝制的,我爸有时候和邻居看小牌,有时候在炕上支个火盆给我们姐几个烧土豆,在地炉子上炒苞米花、炒黄豆、炒瓜子,那真是满屋飘香。”

“一大早,生产队里的豆腐坊开了,家家户户拿着小盆去买大豆腐和水豆腐,豆腐坊冒出的蒸汽、人们说着笑着呵出的哈气,还有家家户户生火做饭的烟气萦绕在白色的村庄里,绘成了一幅浓烈而质朴的水墨画。有一年生产队养的猪在年前下了一大窝猪羔子,等母猪断奶时,生产队开大会分猪羔子,为了公平大家抓阄,谁抓着谁就白得一只猪羔,那场面又热闹又壮观。我爸让我和大姐去抓阄,排队时我俩心扑腾扑腾地跳,轮到我们了,大姐伸手一抓,打开纸条一看,上面写着:6号黑白花猪,当时我和大姐乐得蹦起来好高,兴冲冲跑回家告诉爸妈,第二天一大早我爸就去队里把猪羔子抱回来了。”

“儿时的冬天似乎总是在下雪,外面的世界永远都是一片洁白。炕炉子或地炉子是家里的取暖工具,炉子里火苗子直往出窜,整个冬天的温暖便从这红色里溢了出来。那时候农村生活贫瘠,读书成了那个年代年轻人的乐趣。寂静的夜里,一缕月光穿过嵌满冰花的窗户,斜斜地落到炕沿上,我在裹紧的被子里用手电筒照明看书,《钢铁是怎样炼成的》《烈火金刚》《静静的顿河》《多浪河边》《草原烽火》……随着我爸一声咳嗽,我赶紧关了手电……”

以前的农民猫冬,如今农民都在冬天里走进温室大棚辛勤劳作着,因为这里生长着农民的希望和梦想。以前的人们盼过年,现在的日子天天似过年。回想过往,劳淑珍感慨记忆如滤镜般模糊了艰苦,留下了冬天里那最熟悉的雪和像雪花一样纯洁的笑容。