一

去舒兰干吗?

……在我,寻米!

生活大视野,舒兰熠熠烁烁。满语衍生的舒兰,寓意果实。岁月里,果实可谓累累,撩拨我心弦的却是米。崭新的米,在昂穗或垂穗时节问世。夏日,风轻轻拂我,我也只能在稻地上看到米的化身。我慌什么慌啊?迫切而已。

米,农作物的果实!

我寻米,我愉快,我在我的愉快里寻米。

那么多的米业,那么多的米厂,那么多的米市,用得着我多此一举吗?且慢,今次的我,顾不得“那么多”了。

无可奈何“稻”落去,似曾相识“米”归来。

请允许我得寸而进尺!

米的地带与气候?米的嫡传与主脉?米的缩影与片段?米的品性与味道?藉此,也寻米的缺口、缺陷、缺失与缺憾;藉此,也寻米的预判、预期、预料与预想。我啊我,一腔热血地奔赴,哪怕归来时两袖清风。

念天地之悠悠,五谷中,却不见稻。没关系,我无非是在“麻、黍、稷、麦、菽”之外寻稻,寻米,寻稻米。

所谓象征深处寻隐喻,所谓隐喻深处寻象征。

米呢?

米啊米啊!

二

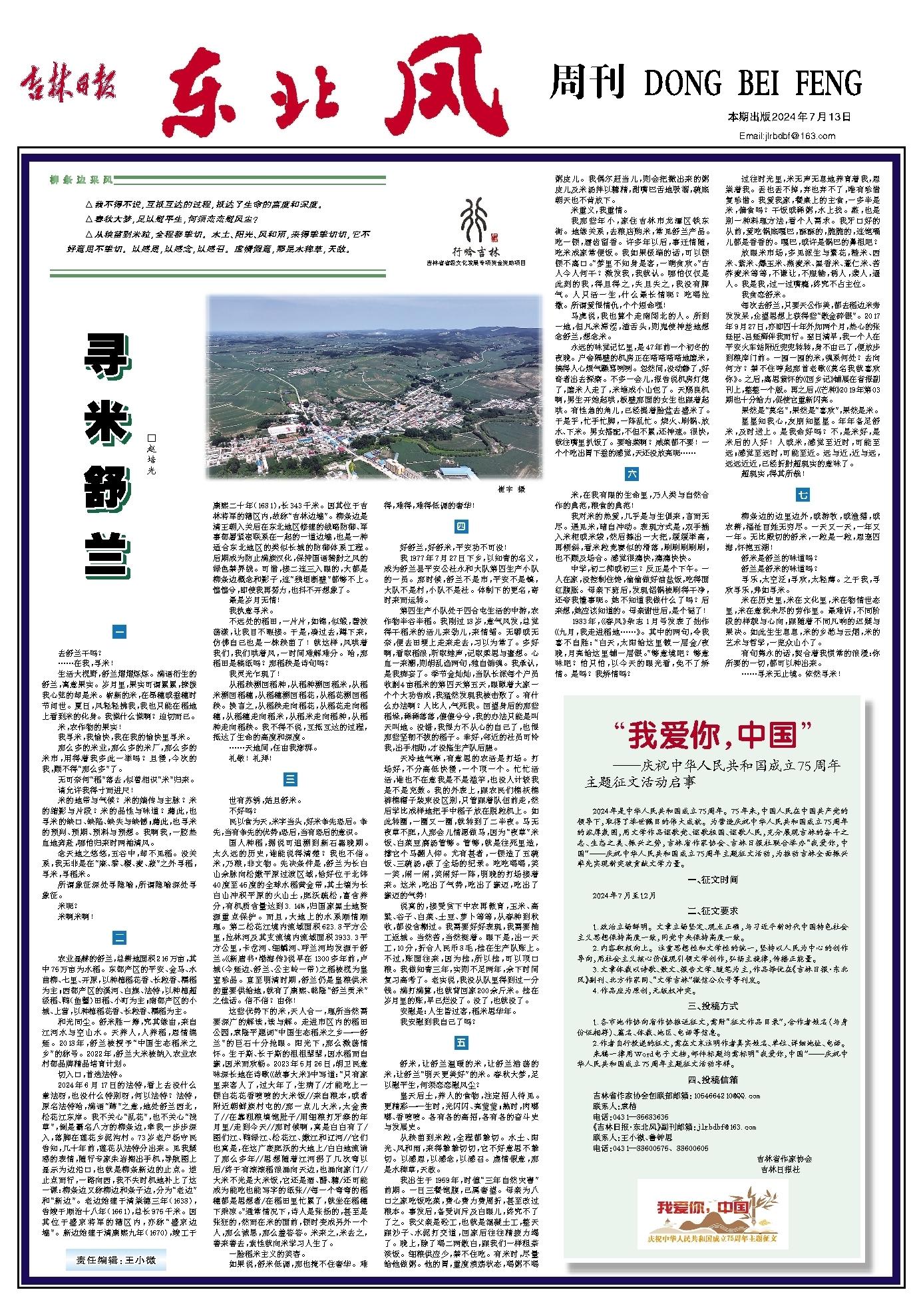

农业显赫的舒兰,总耕地面积216万亩,其中75万亩为水稻。东部产区的平安、金马、水曲柳、七里、开原,以种植稻花香、长粒香、糯稻为主;西部产区的溪河、白旗、法特,以种植超级稻、鸭(鱼蟹)田稻、小町为主;南部产区的小城、上营,以种植稻花香、长粒香、糯稻为主。

和光同尘。舒米胜一筹,究其缘由,来自江河水与空山水。天养人,人养稻,恩情绵延。2018年,舒兰被授予“中国生态稻米之乡”的称号。2022年,舒兰大米被纳入农业农村部品牌精品培育计划。

切入口,首选法特。

2024年6月17日的法特,看上去没什么章法呀,也没什么特别呀,何以法特?法特,原名法特哈,满语“蹄”之意,地处舒兰西北,松花江东岸。我不关心“乱花”,也不关心“浅草”,倒是霸名八方的柳条边,牵我一步步深入,落脚在莲花乡泥沟村。73岁老户杨守民告知,几十年前,莲花从法特分出来。见我疑惑的表情,随行专家朱岩掏出手机,导航图上显示为边沿口,也就是柳条新边的止点。逆止点而行,一路向西,我不失时机地补上了这一课:柳条边又称柳边和条子边,分为“老边”和“新边”。老边始建于清崇德三年(1638),告竣于顺治十八年(1661),总长975千米。因其位于盛京将军的辖区内,亦称“盛京边墙”。新边始建于清康熙九年(1670),竣工于康熙二十年(1681),长343千米。因其位于吉林将军的辖区内,故称“吉林边墙”。柳条边是清王朝入关后在东北地区修建的战略防御、军事部署紧密联系在一起的一道边墙,也是一种适合东北地区的类似长城的防御体系工程。后期成为防止满族汉化,保持国语骑射之风的绿色禁界线。可惜,接二连三入眼的,大都是柳条边概念和影子,连“残垣断壁”都够不上。惶惶兮,即使我再努力,也抖不开想象了。

最是岁月无情!

我执意寻米。

不远处的稻田,一片片,如锦,似缎,碧波荡漾,让我目不暇接。于是,凑过去,蹲下来,仿佛自己也是一株秧苗了!就这样,风哄着我们,我们哄着风,一时间难解难分。哈,那稻田是稿纸吗?那稻秧是诗句吗?

我灵光乍现了!

从稻秧溯回稻种,从稻种溯回稻米,从稻米溯回稻穗,从稻穗溯回稻花,从稻花溯回稻秧。换言之,从稻秧走向稻花,从稻花走向稻穗,从稻穗走向稻米,从稻米走向稻种,从稻种走向稻秧。我不得不说,互抵互达的过程,抵达了生命的高度和深度。

……天地间,任由我澎湃。

礼敬!礼拜!

三

世有苏绣,姑且舒米。

不好吗?

民以食为天,米字当头,好米争先恐后。争先,当有争先的优势;恐后,当有恐后的意识。

国人种稻,据说可追溯到新石器晚期。太久远的历史,谁能说得清楚?我也不信。米,乃粮,非文物。先决条件是,舒兰为长白山余脉向松嫩平原过渡区域,恰好位于北纬40度至45度的全球水稻黄金带,其土壤为长白山冲积平原的火山土,肥沃疏松,富含养分,有机质含量达到3.14%,归国家黑土地资源重点保护。而且,大地上的水系顺情顺理。第二松花江境内流域面积623.8平方公里,拉林河及其支流境内流域面积3933.3平方公里,卡岔河、细鳞河、呼兰河均发源于舒兰。《新唐书·渤海传》说早在1300多年前,卢城(今延边、舒兰、公主岭一带)之稻被视为皇室珍品。直至明清时期,舒兰仍是皇粮供米的重要供给地,就有了康熙、乾隆“舒兰贡米”之佳话。信不信?由你!

这些优势下的米,天人合一,理所当然需要深广的解读,读与解。走进市区内的稻田公园,袁隆平题词“中国生态稻米之乡——舒兰”的巨石十分抢眼。阳光下,那么激荡情怀。生于斯、长于斯的祖祖辈辈,因水稻而自豪,因米而欢畅。2023年5月26日,胡卫民意味深长地在诗歌《故事大米》中写道:“只有家里来客人了,过大年了,生病了/才能吃上一顿白花花香喷喷的大米饭//来自粮本,或者附近朝鲜族村屯的/那一点儿大米,太金贵了//在靠粗粮填饱肚子/用细粮打牙祭的年月里/走到今天//那时候啊,真是白白有了/图们江、鸭绿江、松花江、嫩江和辽河//它们也真是,在这广袤肥沃的大地上/白白地流淌了那么多年//思想随着江河拐了几次弯以后/终于有滚滚稻浪涌向天边,也涌向家门//大米不光是大米饭,它还是酒、醋、糖/还可能成为能吃也能写字的纸张//每一个弯弯的稻穗都是思想者/在稻田里忙累了,就坐在稻穗下乘凉。”通常情况下,诗人是张扬的,甚至是张狂的,然而在米的面前,顿时变成另外一个人,那么诚恳,那么羞答答。米来之,米去之,善来善去,索性就向米学习人生了。

一脸稻米主义的笑容。

如果说,舒米低调,那也掩不住奢华。难得,难得,难得低调的奢华!

四

好舒兰,好舒米,平安功不可没!

我1977年7月27日下乡,以知青的名义,成为舒兰县平安公社永和大队第四生产小队的一员。那时候,舒兰不是市,平安不是镇,大队不是村,小队不是社。体制下的更名,寄时来而运转。

第四生产小队处于四合屯生活的中游,农作物半谷半稻。我刚过18岁,意气风发,总觉得干稻米的活儿来劲儿,来情绪。无聊或无奈,便去田埂上走来走去,习以为常了。多好啊,看取稻浪,听取蛙声,记取柔思与蜜想。心血一来潮,则胡乱诌两句,独自销魂。我承认,是我痴妄了。季节金灿灿,当队长派每个户员收割4亩稻米的第四天第五天,眼瞅着大家一个个大功告成,我猛然发现我被击败了。有什么办法啊?人比人,气死我。回望身后的那些稻垛,稀稀落落,傻傻兮兮,我的办法只能是叫天叫地。没错,我恨力不从心的自己了,也恨那些坚韧不拔的稻子。幸好,邻近的社员可怜我,出手相助,才没拖生产队后腿。

天冷地气寒,有意思的农活是打场。打场好,不分高低快慢,一个顶一个。忙忙活活,谁也不在意我是不是滥竽,也没人计较我是不是充数。我的外表上,跟农民们棉袄棉裤棉帽子装束没区别,只管跟着队伍前走,然后学比成样地把手中稻子放在脱粒机上。如此转圈,一圈又一圈,就转到了二半夜。马无夜草不肥,人那会儿情愿做马,因为“夜草”米饭、白菜豆腐汤管够。管够,就是往死里造,撑它个马翻人仰。尤有甚者,一顿造了五碗饭、三碗汤,破了全场的纪录。吃吃喝喝,笑一笑,闹一闹,笑闹好一阵,明晚的打场接着来。这米,吃出了气势,吃出了豪迈,吃出了豪迈的气势!

说真的,接受贫下中农再教育,玉米、高粱、谷子、白菜、土豆、萝卜等等,从春种到秋收,都没含糊过。我需要好好表现,我需要抽工返城。当然苦,当然挺着。眼下是,出一天工,10分,折合人民币8毛,挂在生产队账上。不过,账面往来,因为挂,所以挂,可以顶口粮。我做知青三年,实则不足两年,余下时间复习高考了。老实说,我没从队里得到过一分钱。满打满算,也就背回家200余斤米。挂在岁月里的账,早已烂没了。没了,也就没了。

安慰是:人生皆过客,稻米思华年。

我安慰到我自己了吗?

五

舒米,让舒兰温暖的米,让舒兰浩荡的米,让舒兰“明天更美好”的米。春秋大梦,足以慰平生,何须恋恋慰风尘?

皇天后土,养人的食物,注定招人待见。更精彩——生时,光闪闪、亮莹莹;熟时,肉嘟嘟、香喷喷。各有各的高招,各有各的奋斗史与发展史。

从秧苗到米粒,全程都挚切。水土、阳光、风和雨,来得挚挚切切,它不好意思不挚切。以感恩,以感念,以感召。虚情假意,那是水稗草,天敌。

我出生于1959年,时值“三年自然灾害”前期。一日三餐饱腹,已属奢望。母亲为八口之家吃饭吃菜,费心费力费周折,甚至改过粮本。事发后,备受训斥及白眼儿,终究不了了之。我父亲是砼工,也就是混凝土工,整天跟沙子、水泥打交道,回家后往往精疲力竭了。晚上,除了喝二两散白,跟我们一样粗茶淡饭。细粮供应少,禁不住吃。有米时,尽量给他做粥。他的胃,重度溃疡状态,喝粥不喝粥皮儿。我偶尔赶当儿,则会把撇出来的粥皮儿及米汤拌以糖精,甜嘴巴舌地吸溜,碗底朝天也不肯放下。

米重义,我重情。

我那些年小,家住吉林市龙潭区铁东街。地缘关系,去粮店购米,常见舒兰产品。吃一顿,唇齿留香。许多年以后,事迁情随,吃米成家常便饭。我如果极端的话,可以顿顿不离口。“梦里不知身是客,一晌贪欢。”古人今人何干?激发我,我就认。哪怕仅仅是此刻的我,得且得之,失且失之,我没有脾气。人只活一生,什么最长情呢?吃喝拉撒。所谓爱恨情仇,个个短命哩!

马虎说,我也算个走南闯北的人。所到一地,但凡米滞涩,渣舌头,则鬼使神差地想念舒兰,想念米。

永远的味觉记忆里,是47年前一个初冬的夜晚。户舍隔壁的机房正在嗒嗒嗒嗒地磨米,搞得人心烦气躁骂咧咧。忽然间,没动静了,好奇者出去探察。不多一会儿,报告说机房灯熄了,磨米人走了,米堆成小山包了。天赐良机啊,男生开始起哄,板壁那面的女生也跟着起哄。有性急的角儿,已经提着脸盆去盛米了。于是乎,忙手忙脚,一阵乱忙。烧火、刷锅、放水、下米。男女搭配,不但不累,还神速。很快,就往嘴里扒饭了。要啥菜啊?咸菜都不要!一个个吃出胃下垂的感觉,天还没放亮呢……

六

米,在我有限的生命里,乃人类与自然合作的典范,粮食的典范!

我对米的热爱,几乎是与生俱来,言而无尽。遇见米,暗自冲动。表现方式是,双手插入米柜或米袋,然后捧出一大把,缓缓举高,再倾斜,看米粒竞赛似的滑落,刷刷刷刷刷,也不顾及场合。感觉很痛快,痛痛快快。

中学,初二抑或初三?反正是个下午。一人在家,没控制住馋,偷偷做好油盐饭,吃得面红腹胀。母亲下班后,发现铝锅被刷得干净,还夸我懂事呢。她不知道我做什么了吗?后来想,她应该知道的。母亲谢世后,是个谜了!

1983年,《春风》杂志1月号发表了拙作《九月,我走进稻地……》。其中的两句,令我喜不自胜:“白天,太阳给这里镀一层金/夜晚,月亮给这里铺一层银。”够意境吧?够意味吧?怕只怕,以今天的眼光看,免不了矫情。是吗?我矫情吗?

过往时光里,米无声无息地养育着我,恩崇着我。丢也丢不掉,弃也弃不了,唯有珍惜复珍惜。我爱我家,餐桌上的主食,一多半是米,偏食吗?干饭或稀粥,水上找。蒸,也是别一种料理方法,看个人需求。我牙口好的从前,爱吃锅底嘎巴,酥酥的,脆脆的,连饱嗝儿都是香香的。嘎巴,或许是锅巴的鼻祖吧?

放眼米市场,多见派生与繁花,糙米、西米、紫米、爆玉米、燕麦米、黑香米、薏仁米、苦荞麦米等等,不谦让,不服输,诱人,袭人,逼人。我是我,过一过嘴瘾,终究不占主位。

我贪恋舒米。

每次去舒兰,只要天公作美,都去稻边米旁发发呆,企望思想上获得些“散金碎银”。2017年9月27日,亦即四十年外加两个月,热心的张廷臣、吕延辉伴我而行。翌日清早,我一个人在平安火车站附近兜兜转转,身不由己了,便放步到粮库门前。一囤一囤的米,魂系何处?去向何方?禁不住哼起那首老歌《莫名我就喜欢你》。之后,离思萦怀的《回乡记》铺展在省报副刊上,整整一个版。再之后,《芒种》2019年第03期也十分给力,促使它重新闪亮。

果然是“莫名”,果然是“喜欢”,果然是米。

星星知我心,友朋知星星。年年备足舒米,及时送上。是我命好吗?不,是米好,是米后的人好!人或米,感觉至近时,可能至远;感觉至远时,可能至近。远与近,近与远,远远近近,已经折射超现实的意味了。

超现实,得其所哉!

七

柳条边的边里边外,或游牧,或渔猎,或农耕,福祉百姓无穷尽。一天又一天,一年又一年。无比殷切的舒米,一粒是一粒,恩宠四海,怀抱五湖!

舒米是舒兰的味道吗?

舒兰是舒米的味道吗?

寻乐,太空泛;寻欢,太轻薄。之于我,寻欢寻乐,弗如寻米。

米在历史里,米在文化里,米在物情世态里,米在意犹未尽的劳作里。最难诉,不同阶段的样貌与心向,跟随着不同凡响的迟疑与果决。如此生生息息,米的乡愁与云烟,米的艺术与哲学,一览众山小了。

有句隽永的话,契合着我惯常的浪漫:你所要的一切,都可以种出来。

……寻米无止境。依然寻米!