一

时光流转的绝大多数秘密,其实大都深埋于大地,沉潜在现在人眼眸探不到的地方。

莽莽苍苍的白山黑土上,山势静静的,皑皑的,看起来与东北别处的山峦没什么两样。前一年的庄稼茬上还覆盖着深深浅浅的雪衣,只等待着惊蛰一声吼,重新开启新一年的耕种。这样平淡的日子,伴着日出日落,延续了几千年,甚至几万年。

2004年的一天,当一位参农在和龙市百里村石人沟的山上用镐头刨出了一块乌亮的石头时,也随之窥探到了万年前时光的一道裂缝。石头上面丝丝缕缕似有似无的锋利断面,不像自然,倒像是人为刮凿而成的痕迹。考古队员闻风而动,直到2007年一位村民的出现,时光尽头的那道裂缝倏然变大了——

“你们找的这种石头,我家亲戚家的菜地里可多了。”

村民所说的菜地正是位于长白山东麓、图们江蜿蜒流过的大洞村。

在大洞村,不光是这片菜地,附近100万平方米左右的土地上,都散布着这种散发着玻璃般深邃色泽的石头,人们叫它“火山玻璃”,也叫黑曜石。考古学家经探查后,把这个遗址定名为大洞遗址,它位于吉林省延边州和龙市崇善镇大洞村,西距长白山天池75公里。

十余年的风雨雷电和千百年乃至亿万年的月圆月缺相比,是沧海的一粟,却是渺小人类不能复制的光华。十余年的调查发掘后,考古专家们在这里发现数量更为庞大的黑曜石石器。与此同时,一座距今数万年的远古人类家园——吉林和龙大洞旧石器时代遗址展露在人们面前。这座“远古宝库”分布范围竟然超过400万平方米,核心区面积约50万平方米,是目前东北亚已发现的面积最大的旧石器时代晚期遗址。

这些,已经够惊掉下巴了吧?不,还远远不止——

2021年,随着“考古中国”项目的启动,吉林省文物考古研究所联合辽宁大学、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等多家单位对该遗址开展了连续4年的主动性考古发掘工作,发现了丰富的文化层堆积、数以万计的石制品,甚至疑似旧石器时代的“人工石圈”遗迹,为东北亚古人类演化和迁徙扩散研究再添新证!

二

2025年2月,吉林省延边朝鲜族自治州和龙市G331国道旁,在蔚蓝天幕掩映下,群山脚下似闪耀着若有若无的光晕。跟随着吉线G331采风团来到和龙大洞遗址后,原野的朔风吹乱我的思绪,脑海里不断盘桓着开辟鸿蒙、金石迸裂,来自五万年前的那一声声喟叹!

此刻,新闻里正铺天盖地地介绍它,说它“首次构建起和龙大洞遗址五万年以来的文化序列,清晰展现长白山地区石器工业的演化历程”“是近年来东亚旧石器考古世界级的重要发现”。

浩浩荡荡五万年!掩埋了五万年的文化序列!

比古老的历史更悠久,简直像跌进了一个史前人类生活的神秘疆域,顿时感到天高云阔,万马奔腾!

只是,“江畔何人初见月,江月何年初照人?”我站在古人类一定站过的那些方位上,用与他们差不多的黑眼珠打量五万年前那些相似的自然景观,等不及已在簌簌风声中展开想象——

或许,在五万年前的长白山区、汩汩流淌的图们江畔,一名年轻的男性智人正借着月光,手握石片,兴奋地切剥出一块新鲜的野牛肉——这是他辛苦一天的奖励!月光如水映照下,一名女性智人拿着一枚更锋利的尖状器物,精心地缝制兽皮衣物,而那个甜蜜入睡的婴孩,也被月光轻柔地包裹着……

且慢。如果我们再细细端详他们的脸,会发现这些生活在长白山区的古人类,在体貌特征上已几乎和我们别无二致了。当这些迷人的老祖宗们勇敢无畏地在长白山区“沐甚雨,栉疾风”之时,那些包括石叶、细石叶、细石叶核以及大量的细石器,如雕刻器、尖状器、两面器等制作工艺已经展露,让他们的双手愈加灵巧,制造出的石器形状对称均匀,刃部锋利适用。燧人氏“钻燧取火,以化腥臊”的古代传说,正是这一历史阶段人工取火的反映。他们聚集在五万年前的玄武岩台地上,可能是最早的东亚古北方人群,也许,篝火曾为这些进行着狩猎采集生活的古人类带来过温暖与美味,抵御严寒侵袭与野兽环伺。

五万年前的他们虽然勇猛刚烈,却无奈处于人类的蒙昧阶段。瞬息万变的自然灾害、瘟疫等,是他们每天需要面对的生存挑战。五万年前那轮温柔如水的月光,或许只是生命长河中倏然而逝的片段,真正在寒夜里回荡的,是古人类遥望月光,发出的一声声生存喟叹!

复旦大学教授姚大力曾说:“‘历史是什么?我们今天已在播下明天的种子。’人理应创造属于自己的全新生活,但只有在祖先世代耕耘的土壤,或曰文化基盘上才能实现。历史映照出我们是谁,我们从哪里来,因而也就昭示出如何走向我们盼望的未来。”

跨越五万年时空,我仿佛看到了古人类在严寒酷暑的交替中,在恶劣环境的围困下,依旧心怀热望,向自然探寻默契共生的法则,开辟出属于自己的生存之路。那五万年前的月光,照亮了他们生存的路吗?

图们江畔的风,吹动了我额前的发丝。

三

2021年,一件距今两万年左右的巨型黑曜岩石叶石核在和龙市被发现。

对比其他的石叶石核,这件黑曜岩石叶石核通体呈锥形,有14道人工剥离的片疤,硕大精美,闪烁着冷冷寒光,似有月影浮动。如果说,五万年前的古人类,寻觅到了长白山火山喷发下的秘密,并在和龙境内不断地磨砺试炼后,那么两万年前,随着压制剥片技术开始形成,古人类砍、砸、削、刮功能手艺已更加精巧,甚至已经开始炫技了。

从出土的数量庞大的黑曜石石叶石核可知,在漫长的人类生存史中,长白山蕴含的黑曜岩矿脉条带,早已成为大洞遗址附近先民们石器制作的优质原料。

黑曜石是长白山这座休眠火山在某次喷发时献给自然和人类的瑰宝。黑曜石,也叫火山玻璃,由地表喷发的熔岩遇水遇冷迅速冷却而成。黑曜石至刚至脆,材质坚硬,光滑而精美,其坚硬度、耐磨性、锋刃力均高一等,断裂后,其光泽犹如锋利的冰柱,散发着凛然而锐利的光。曾有现代学者做过实验,用黑曜石质地的石刀切起动物尸体,锋利得居然可以和屠夫用的刀具一样快!

那么,我们可以合理想象,时光深处,当某个不知名的古人类弯腰捡起那块泛着幽蓝光泽的黑曜石时,指腹不经意间在断口处轻轻划过,血珠渗出时,灵魂随即一颤——这个瞬间,人类文明的锋刃悄然出鞘。从此,他们击石为用,开天辟地,相继得到一些边缘坚硬、锋利的石片,然后把它们制成非常有效的狩猎和耕作工具。狩猎归来,这些泛着虹彩的利器,轻易便能割开野兽毛皮,其幽幽炫彩,亦如天上星辰,擦亮了他们试图与天地云霭沟通的艺术触角。在日本、红海、埃塞俄比亚、撒丁岛和安第斯山脉地区都发现过古代和史前黑曜石艺术品,通常是刀具。

和龙市发现的这件巨型黑曜石石器,有古人类“炫技”的成分。它是如此精细、完整、光洁,虹彩流转的刃口,似乎还凝固着人类铸就艺术的永恒瞬间,让人不经意间,仿佛就能察觉到两万年前的大洞遗址附近,那些原始的匠人们抚摸着这件“艺术品”时嘴角扬起的一抹抹微笑。研究表明,大洞遗址的黑曜岩原料,绝大部分来自长白山,也有一小部分与俄罗斯远东地区有关。如此看来,一部东北亚史前人群的流动与文化互动正款款拉开帷幕……

从肃慎人制作精美的楛矢石砮箭镞——“肃慎人的徽记”,到满族史诗《乌布西奔妈妈》中“牛目嵌黑曜石”,黑曜石在长白山下的文化脉络中持续不断地传承着……

四

“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”

天空总是太遥远、太缥缈,而大地则不同,那是足下或坚实厚重,或松软绵密,无私孕育包容着万物荣枯的所在。从文明诞生开始,人类那些无不凝结着当时最高文化成果的遗迹,似乎一直与时间吞噬、战乱破坏、自然灾害等因素争斗不止,除非躲在地下——躲在被时间忽视,也不被人注意的秘处。大地啊大地,不动声色地积蓄新生的力量,也在默守着消亡的岁月。

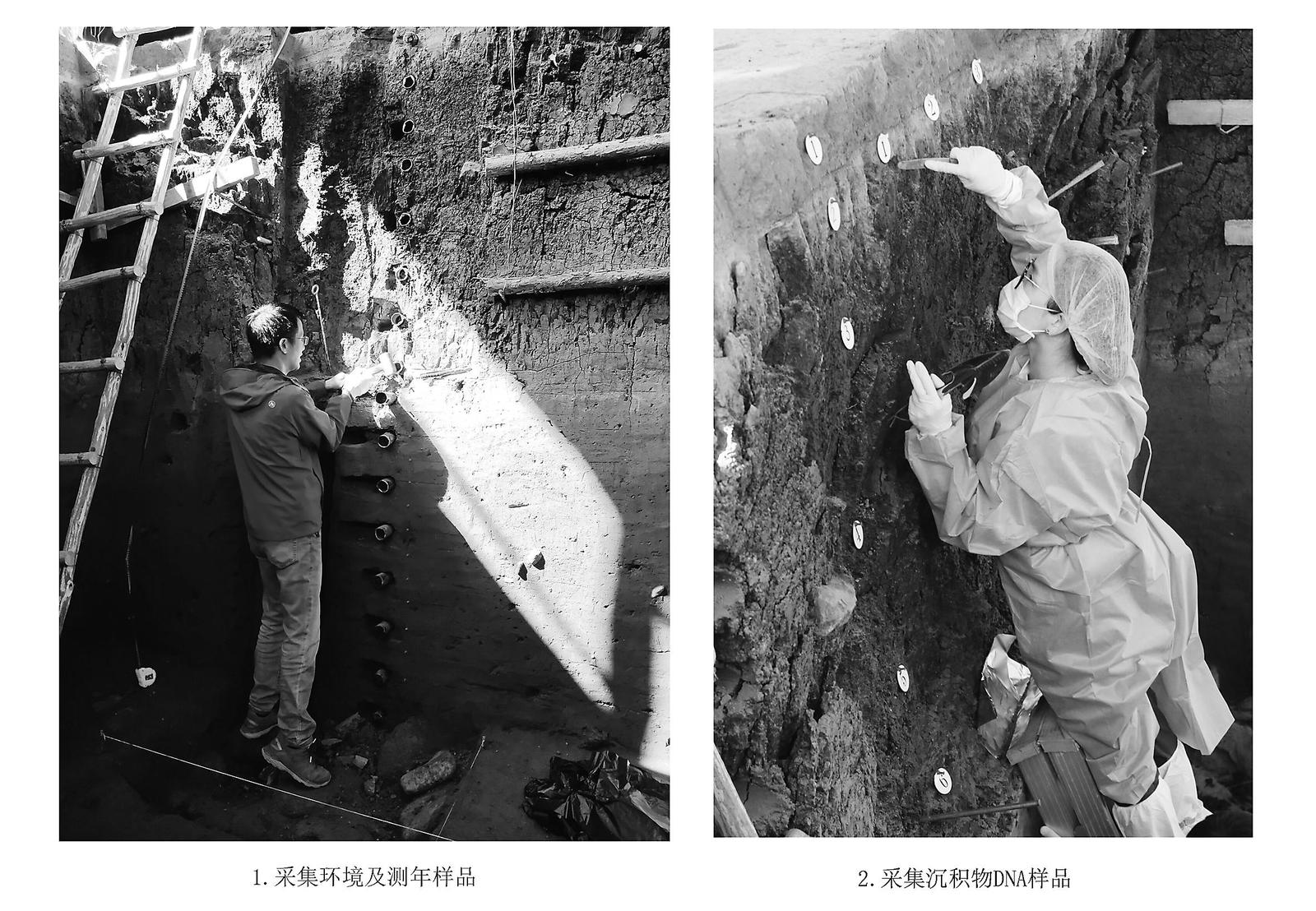

今天的和龙大洞遗址所在区域的岩石基底主要包括广坪玄武岩和军舰山玄武岩,土壤发育较好,能够形成较厚的土状堆积,平均深度在1.5—2米之间,最深处可达4米,这在整个东北地区的旧石器时代遗址都十分罕见,记录了大洞遗址五万年时光的“自然档案”。

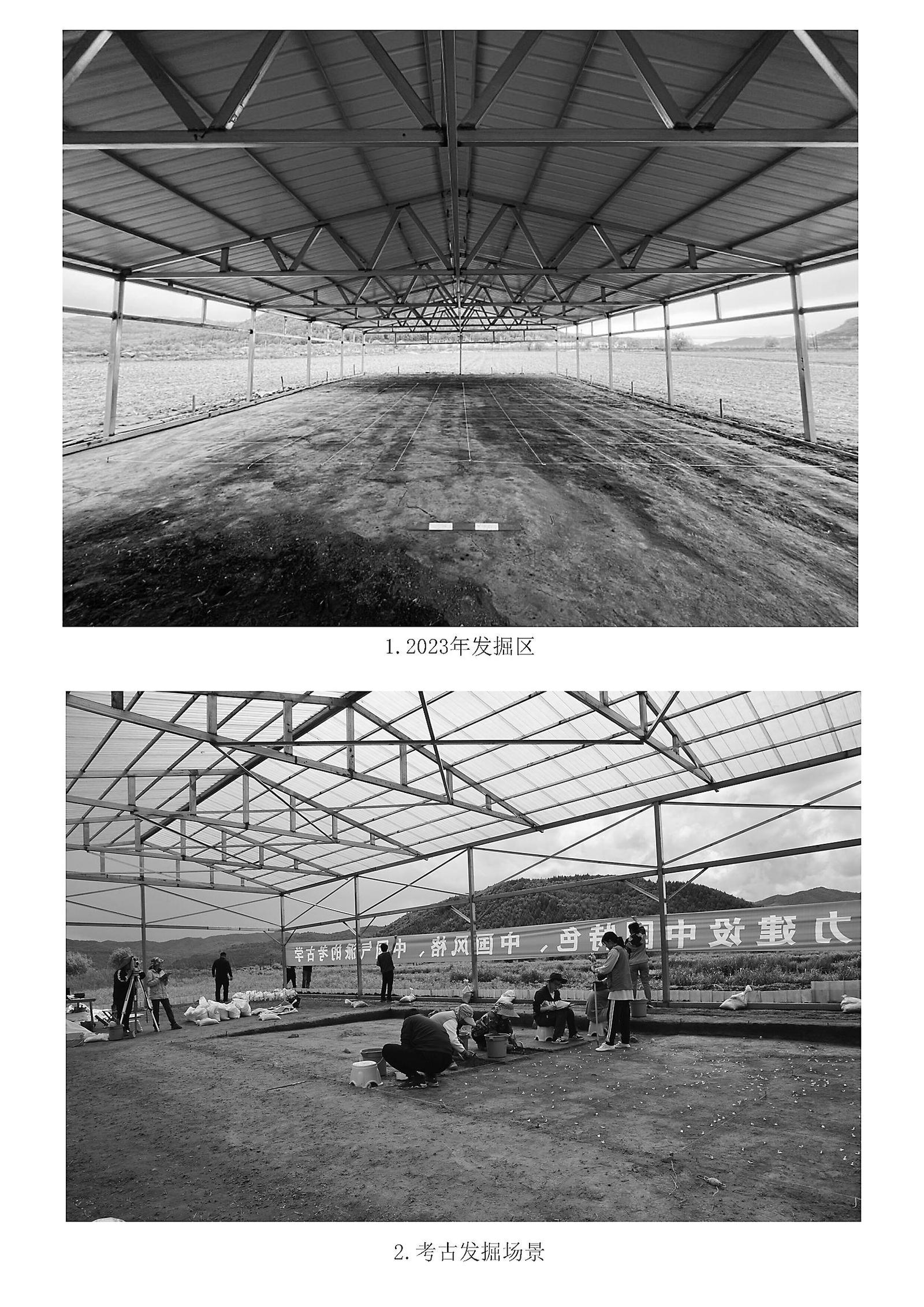

二月末,冻土未醒之时,大洞遗址的考古现场仍高悬着“保护文化遗产 赓续历史文脉”的标语。远山沉静,大地轻抚。大地层层叠叠的历史,就是一部深沉参差的人类历史百科全书。一代代的生命枯萎之后,曾镌刻他们生命温度的石器却在酷寒的自然环境中,随着时光的流溢,守着苍茫大地。

此前查看资料,发现地下掩藏着三个主要的文化层位:从第一期的简单石核、石片工具,以及野牛、野马、犀牛等动物化石;到石器技术迎来飞跃,石叶、细石叶技术出现,工具类型更加多样,包括雕刻器、端刮器甚至局部磨光的石器;再到剥片技术和石器加工技术更趋多样化,细石叶技术趋于成熟,两面器数量明显增多,研磨类工具和赤铁矿刻画艺术品现身,标志着古人类适应能力得到了巨大提升。

风萧萧,冰瑟瑟,大地静默无言,此刻,我享受着大洞遗址前的春日阳光——这是五万年前的阳光,也是现在的阳光。东北亚史前人类文明曙光的一个小洞,在我的眼前,逐渐从漫漶走向清晰——

大洞遗址那些石叶石核、动物骨骼化石,它们不是被时光掩藏五万年冰冷冷的石器文物,而是曾经被一个个真实血肉的壮阔生命,用带有温度的掌心轻轻抚摸、紧紧把握住的工具。在似曾相识的人世间,古人类和我们一样,见识过同样的月色日光,感受到相似的喜怒哀乐,只是我们分别站在五万年时光的两端遥相互望,是重逢亦是初见……五万年前的他们繁衍生息、创新图存,一代一代将完整的文化序列从这里慢慢辐射至整个东北亚。似乎只待春风如沐,只待有人懂得,那些封存久远的眼泪与叹息便能哗的一声奔泻而出。

埋藏在地下的故事依然沉默,但今天的考古学家却通过研究发现并肯定了他们的意义,长卷未央,余韵悠长,这座“长白山下的远古家园”的故事远没有结束!吉林和龙大洞遗址等相关考古成果是否也在提醒着我们:人类那些辉煌的文明都始于某个看起来毫不起眼的地下遗址,当我们试图探寻它们的前世,其实也是在丈量自己基因里永不褪色的今生!