春播一粒种,秋收万担粮。今年,白城市玉米计划播种1066万亩,比上年增加9万亩。4月末以来,全市各地以良种、良法、良机精耕细作,绘就出玉米春耕生产的蓬勃画卷。

全面推广新型种植模式助农增收

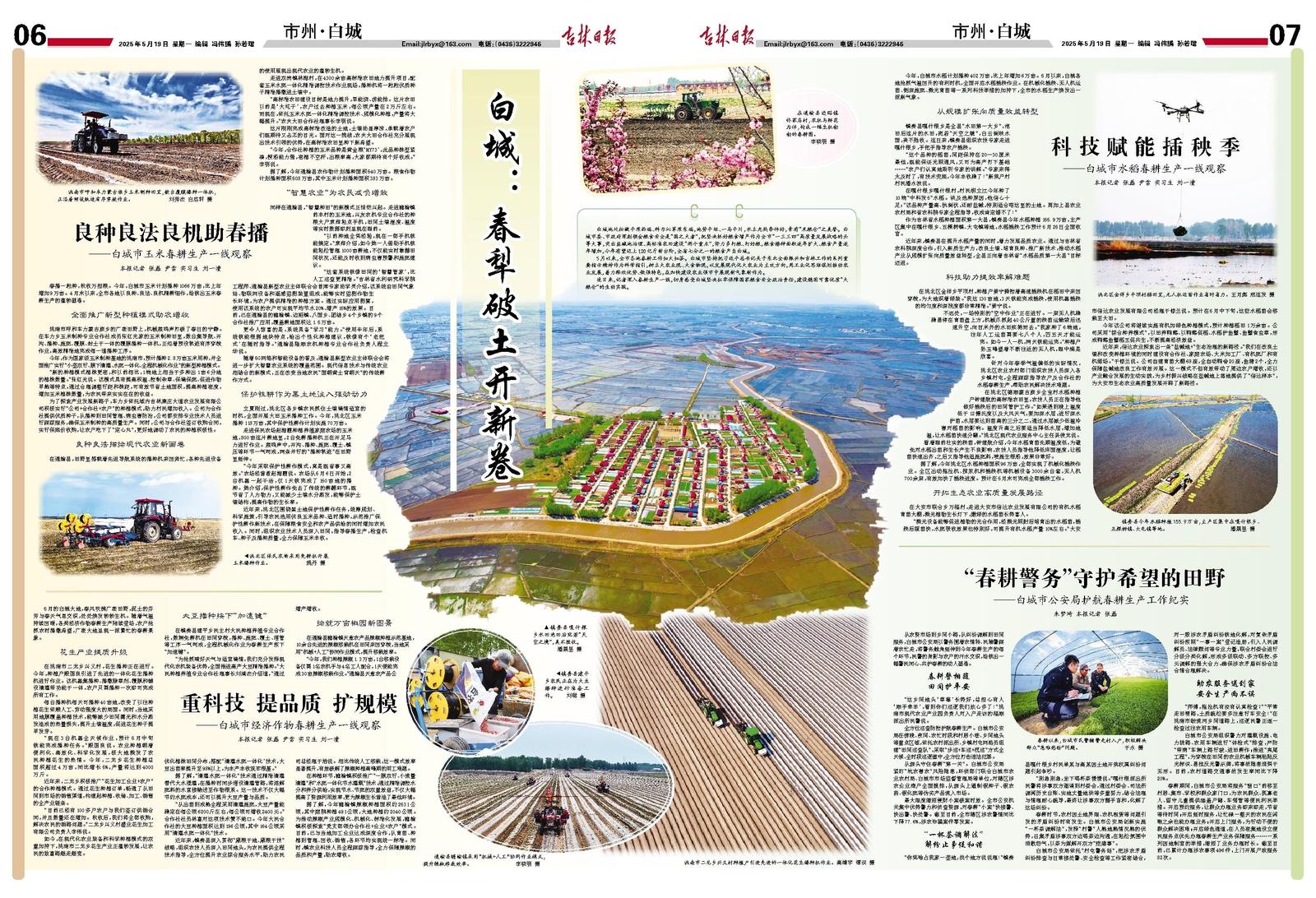

洮南市呼和车力蒙古族乡的广袤田野上,机械轰鸣声打破了春日的宁静。在车力乡玉米制种专业合作社成员张红光家的玉米制种田里,数台集导航、开沟、播种、施肥、覆膜、封土于一体的覆膜播种一体机,正沿着预设轨迹有序穿梭作业,高效精准地完成每一道播种工序。

今年,作为国家级玉米制种基地的洮南市,预计播种2.8万亩玉米用种,并全面推广实行“小垄双行、膜下滴灌、水肥一体化、全程机械化作业”的新型种植模式。

“新的种植模式植株更密,和以前相比,1垧地上相当于多种出1亩6分地的植株数量。”张红光说。该模式具有提高积温、控制杂草、保墒保肥、促进作物早熟等特点,通过合理调整行距和株距,可有效节省土地面积,提高种植密度,增加玉米植株数量,为农民带来实实在在的收益。

为了探索产业发展新路子,车力乡依托域内吉林康庄大道农业发展有限公司积极实行“公司+合作社+农户”的种植模式,助力村民增加收入。公司为合作社提供优质种子,从播种到田间管理、病虫害防治,公司都安排专业技术人员进行跟踪服务,确保玉米制种的高质量生产。同时,公司与合作社签订收购合同,实行保底价收购,让农户吃下了“定心丸”,更好地调动了农民的种植积极性。

良种良法描绘现代农业新画卷

在通榆县,田野里搭载着先进导航系统的播种机来回奔忙,各种先进设备的使用展现出现代农业的蓬勃生机。

走进双岗镇林海村,在4300余亩高标准农田地力提升项目,配套玉米水肥一体化精准调控技术作业现场,播种机将一粒粒优质种子精准播撒进土壤中。

“高标准农田建设目标是地力提升,旱能浇、涝能排。这片农田以前是‘大坨子’,农户过去种植玉米,每公顷产量在2万斤左右。而现在,依托玉米水肥一体化精准调控技术、规模化种植,产量将大幅提升。”农夫大田合作社理事长李明说。

这片刚刚完成高标准改造的土地,土壤尚显寒凉,承载着农户们既期待又忐忑的目光。面对这一挑战,农夫大田合作社充分展现出技术引领的优势,在高标准农田里种下新希望。

“今年,合作社种植的玉米品种是黄金粮‘MY73’,此品种株型紧凑,授粉能力强,密植不空杆,出粮率高,大家都期待有个好收成。”李明说。

据了解,今年通榆县农作物计划播种面积540万亩。粮食作物计划播种面积508万亩,其中玉米计划播种面积383万亩。

“智慧农业”为农民减负增效

同样在通榆县,“智慧种田”的新模式正悄然兴起。走进瞻榆镇前丰村的玉米地,兴友农机专业合作社的种粮大户袁萍轻点手机,田间土壤湿度、温度等实时数据即刻呈现在眼前。

“以前种地全凭经验,现在一部手机就能搞定。”袁萍介绍,如今她一人借助手机就能轻松管理1000亩耕地,不仅能实时掌握田间状况,还能及时收到病虫害预警和施肥建议。

“这套系统就像田间的‘智慧管家’,比人工巡查更精准。”吉林省水利研究科学院工程师、通榆县新型农业主体联合会首席专家尚学灵介绍,该系统由田间气象站、物联网设备和遥感监测装置组成,能够实时监测作物生长环境,为农户提供精准的种植方案。通过实际应用测算,使用该系统的农户可实现平均节水20%、增产15%的效果。目前,已在通榆县的瞻榆镇、边昭镇、八面乡、团结乡4个乡镇的9个合作社推广应用,覆盖耕地面积达1.5万亩。

更令人惊喜的是,系统具备“学习”能力。“使用半年后,系统就能根据地块特点,给出个性化种植建议,就像有个‘老把式’在随时指导。”通榆县隆顺农机种植专业合作社负责人程立华说。

随着5G网络和智能设备的普及,通榆县新型农业主体联合会将进一步扩大智慧农业系统的覆盖范围。现代信息技术与传统农业相结合的新模式,正在改变当地农民“面朝黄土背朝天”的传统耕作方式。

保护性耕作为黑土地注入强劲动力

立夏刚过,洮北区各乡镇农民抓住土壤墒情适宜的时机,全面开展大田玉米播种工作。今年,洮北区玉米播种118万亩,其中保护性耕作计划实施70万亩。

走进保民农场赵海霞种植养殖家庭农场的玉米地,800亩连片耕地里,2台免耕播种机正在开足马力进行作业。轰鸣声中,开沟、播种、施肥、覆土、镇压等环节一气呵成,两条并行的“播种轨迹”在田野里延伸。

“今年采取保护性耕作模式,真是既省事又高效。”农场经营者赵海霞说。农场从5月6日开始,2台机器一起干活,仅1天就完成了150亩地的播种。她介绍,保护性耕作免去了传统的耕翻环节,既节省了人力物力,又能减少土壤水分蒸发,能够保护土壤结构,提高作物的生长率。

近年来,洮北区围绕黑土地保护性耕作任务,统筹规划、科学施策,引导农民选用优良玉米品种、适时播种,示范推广保护性耕作新技术,在保障粮食安全和农产品供给的同时增加农民收入。同时,组织农业技术人员深入田间,指导春播生产,检查机车、种子及播种质量,全力保障玉米丰收。