经331国道去和龙市崇善镇,越过山山岭岭,当一条江水流淌在脚下的时候,环境迥然别样,绿水悠然,诗情画意,尽在不言中。如果踩着历史的浪花去寻觅、追溯一番,则激情荡漾,别有一番滋味在心头。

长白山主峰东麓,圆池之下,有红土水、石乙水、红丹水、弱流水几支溪流相拥而聚,奔泻向东,开启了东北亚知名的一条大江——千里图们江。图们江有五分之一流经崇善镇,也是在这段流域初露端倪,将其俏丽的潜质淋漓尽致地展现在世人面前。崇善河谷地势开阔、平缓,原本湍急的流水在这里突然放慢了速度,舒展身姿,怡然自得。与江水相偎的两岸不乏崖壁耸峙,怪石嶙峋,这些火山遗留的玄武岩块状、柱状节理地质特征令人称奇,仿佛老天为图们江量身打造,成就了一江春水的独特魅力。如果是朝阳初始或落日西沉,青山绿水、村居野炊、阡陌人影便笼罩在浓郁的色彩之中,一幅令人怦然心动的田园画卷。

在崇善镇所在地古城村北侧,一座石山陡然高耸,震撼亮相,这就是著名的军舰山。1200多米长的山体天成地造,酷似一艘威武雄壮的军舰航行在山水间,铸就一方标志性大观。此地人将军舰山视为心中的依托,充满自豪感。如果登上山顶,站在平坦的天然观景平台上,眼前豁然开朗,江水、峰峦、稻田,还有隔岸的异国风光一览无余,从心底由衷发出“崇善山水甲天下”的感叹!来到“船头”,朝东看去,眼前的景象将永远定格在记忆中。在排列的石砬子右下方是蜿蜒的图们江,左边则是一条狭长的湖泡,视觉上感知两条水托起一座山的表象,如同置身于一条劈波前行的大船上。

军舰山在历史的长河中,惯看秋月春风,带着一路的沧桑负重前行。

军舰山南5公里的图们江边有个大洞村,就是这个普通的边陲小村把人们的目光一下子拉回到1万多年前的旧石器时代。那是世纪之交的一个夏日,有一户村民的院子里发现许多乌黑锃亮的石头。这个消息让考古工作者非常兴奋,立刻前来探寻。一番实地考察,断定此物为黑曜石。难以置信的是黑曜石上面带有明显的人工打制痕迹,属于旧石器时代人类遗留的生活工具制品。一石激起千层浪,长白山、图们江、安图古人类遗址、大洞黑曜石,这几个关联词让人们浮想联翩,做出如下推演:亿万年前的长白山区域乃一片汪洋,地壳运动十分活跃,火山熔岩外层岩浆突遇海水后凝结,形成天然的黑玉琉璃。沧海桑田,大地隆升,长白山地貌逐渐形成。早期人类辗转来到长白山麓依水而居,他们起初将奇特的黑曜石作为避邪之物,后发现其具有韧性和脆性的特点,尝试打制出刃口锋利的石器,成为理想的生产生活用具。于是,大量的细石器如雕刻器、尖状器、刮削器出现了,先人们手持利器更加自信,勇敢地去面对艰苦的生活。

考古工作者并没有停下研究的脚步,他们仔细观察又发现了新的证据。显微镜下有个两面尖状石器出现不同寻常的磨痕,类似捆绑过的痕迹,可以初步断定为经过打造而成的复合工具。这件石器被视为国宝级文物,因为上面出现了象征新石器时代标志的磨制特征,该遗址应当是旧石器向新石器过渡时期存在的族群。进而通过采集土壤标本,浮选炭化的植物种子,几颗疑似粟的标本被提取出来。这又是一个惊人发现,意味着大洞人有可能从狩猎和采集时代进化而来,开始驯化野生的粟、稗,他们以超常的智慧在这片土地上播撒下人类希望、文明的种子。

大洞遗址包含三个时期的文化遗存,其中,在第三文化层发掘出土了一件赤铁矿原料的雕刻品,距今1.7万年左右,这件雕刻品非常罕见,对于理解古代人类的精神世界和象征行为,具有非常重要的价值。

图们江的第二大支流为红旗河,在崇善镇上天村附近汇入图们江。两条江水的交汇处地貌非常独特,引人注目,河床夹角两侧直立的石壁犹如高大城墙一般,上面是一处旷荡的台地。沿台地边缘有依地势残留的古城墙,城内出土过刀环、箭头、古镜等文物,这便是古城里古城。关于该古城遗址一直以来众说纷纭,云里雾里,一座空寂的平台摆放天地间,任人去评说。

从史料稽考中提炼出可以信服的观点:此乃辽代东京道长白山大王府所辖之部所,即俗传的三十部女真图们部。我国东北疆土的不同族群,在历史的舞台上都曾扮演过重要角色,在经久的岁月中递嬗演化、隆替兴衰,女真、扶余亦是如此。我国历史进入南北朝时期,勿吉人崭露锋芒,驱逐松花江上游扶余人,进入扶余故地,进而发展为流布白山黑水之间的靺鞨七部。其中的白山部与原住民沃沮人融合,掌控了长白山与图们江的辽阔区域。926年,渤海国覆亡,契丹人恐渤海遗民成患,遂将大部分原住民南迁。长白山和图们江一带人烟稀少,北方的黑水靺鞨乘虚而入,与渤海后裔融合,继而形成了三十部女真。当然,三十部女真并不具备郡国的底气,属于部落联盟形态。契丹人对其实行“因俗而治”的统辖策略,在女真属地设置长白山大王府,府址一般认为在“娘娘库”(安图松江镇)。

可以想象,三十部女真作为部落联盟形成的命运共同体,在夹缝求生,必然上演过一幕幕刀光剑影的场面。而古城里古城雄踞水路交通要道,凭险御敌,是一处天然的防御性堡垒。古城历经千百年后,随着清朝对长白山实行封禁令而人去城空,最终在风吹雨蚀中垒消瓦解。

时光远去,色彩渐淡,1860年,随着清朝对长白山的解禁,崇善又重现人间烟火,使历史的篇章得以续写。

在19世纪末、20世纪初的时段里,朝鲜半岛的流民加入到移民的大潮中,他们越江垦荒,使图们江出现越来越多的“白衣民族”身影。《中国朝鲜族百年实录》卷首中这样描述:一批又一批朝鲜人,扶老携幼,背井离乡;男人穿着斜襟灰布长衫,脚蹬草鞋,背夹里装着全部的家当,边走边唱起《搬家歌》:“妻子呀,你不必心焦/理想的地方一定能找到/那儿水土肥美/那儿阳光普照/我们一起弯腰插秧种稻。”

虽然这是个心酸的画面,但踏上远行的人怀揣希望,他们相信一定会苦尽甘来,等到没有忧愁的那一天。他们越过图们江,只见这里水丰土沃,气候温润;他们欢欣鼓舞,终于找到了心中的“桃花源”,可以安身立命的地方。清朝为固民实边、睦邻共处,划图们江以北50里为朝鲜人专垦区,并设立越垦局,对朝鲜流民登记造册,统编入籍,建屯建制。1885年设四大堡,三十九社,现崇善之地称崇化社,毗邻的芦果一带称善化社,1933年合并后称崇善社。在东方文化中崇善乃崇礼向善、重德致美之意,这个名字不仅温和且寓意深远。

在崇善山水风物的陶冶中孕育出不少文化人,他们是大自然、新生活的歌者,把长久以来内心积蓄的情感抒发释放出来。2004年,延边作家协会在崇善镇诗满村创办了“长白山文学生活创作基地”,多情的山水显得更加诗意盎然,吸引了无数文人墨客走进崇善,寻找创作的灵感和源泉。

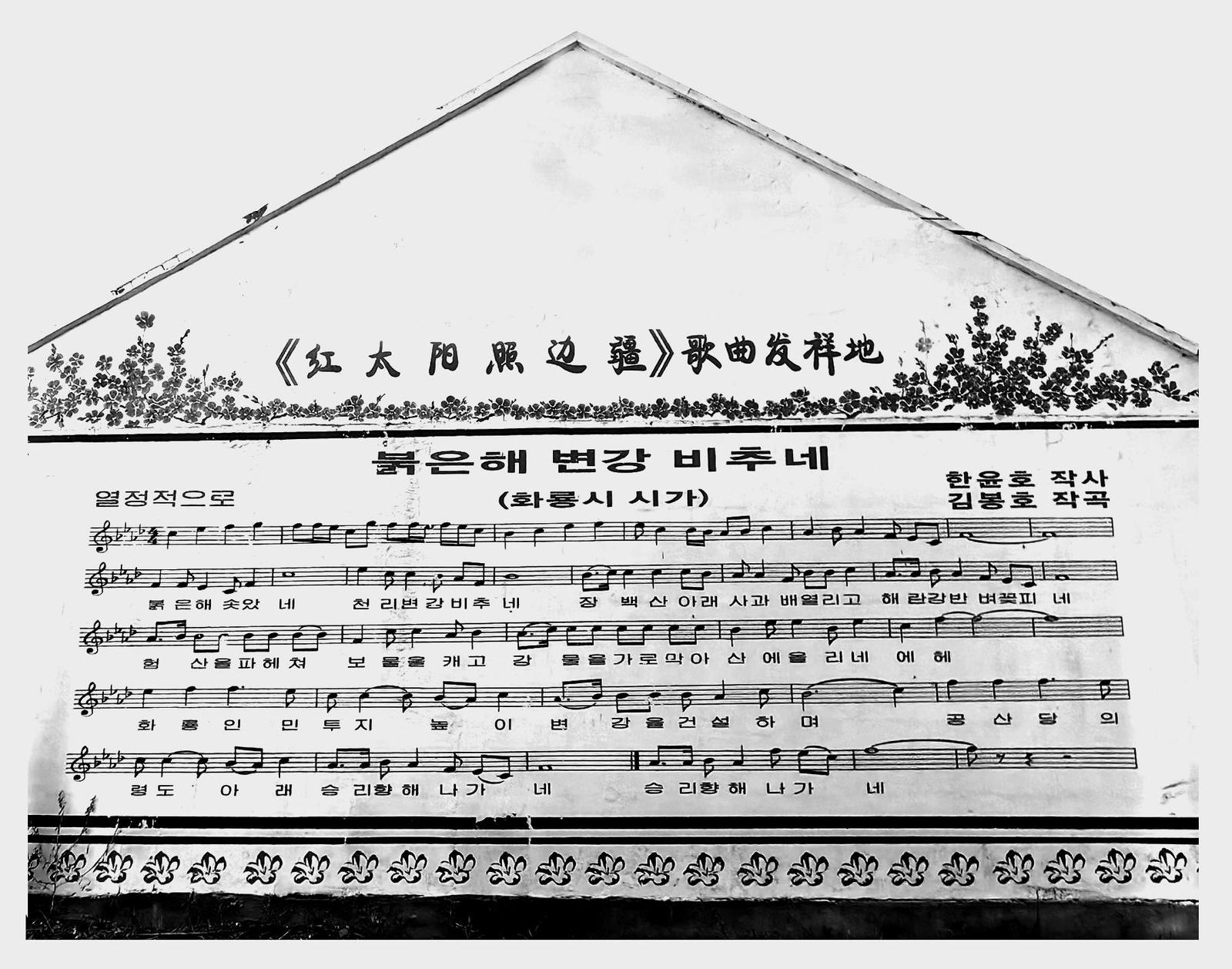

崇善拥有图们江第一镇、第一村、第一渠的美誉,上世纪50年代修建元峰水渠,还诞生了红遍大江南北的第一首朝鲜族歌曲。

那是一个朝气蓬勃的年代,崇善人大胆作为,战天斗地,两年之中硬是在祖国的边陲建成了元峰水渠,这就是被誉为中国北方的红旗渠。元峰水渠高出图们江60米,由渠源建筑、渠道、三条隧道、一座倒虹吸及渡槽组成,全长17.7公里,贯穿沿岸大洞、元峰、上天、古城里、明光、下天6个村,有效灌溉面积450公顷。

当年的和龙县是朝鲜族歌舞之乡,县文工团可谓人才济济。文艺工作者到崇善上天村工地体验生活,他们立刻被热火朝天的劳动场面震撼了,仿佛看到了渠水长流,金黄的稻穗铺向天边,一首《庆丰收》的歌词随之喷涌而出。“丰收来了,上天大队的丰收来了。丰收怎么来的?毛主席的教导,上天人开山劈石的结果……”当时还是县文工团编曲的著名作曲家金凤浩轻轻拨动伽倻琴弦,一首欢快的旋律流淌出来。词曲经过反复修改锤炼,一首《红太阳照边疆》终于问世,之后在党的“九大”召开之际,作为歌颂党、歌颂祖国的征集作品在全州、全省、全国唱响,成为延边朝鲜族的文化经典。

时间已过去半个世纪,“拦河筑坝,引水上山岗”留下的宝贵财富依然可见,并仍然发挥着作用。上天村村中建有“元峰水渠展览馆”,一张张图片、一件件实物记录着那个时代崇善人的豪情壮志、英雄壮举。走上上天村村西鲜花簇拥的观景凉亭,横跨红旗河峡谷的倒虹吸映入眼底,一旁的巨石写着两行大字:元峰渠功在千秋,红旗河恩泽百姓。

崇善似一首优雅的诗,一幅温婉的画,时时刻刻散发出迷人的清香。