位于吉林市左家镇的中国农业科学院特产研究所的鹿舍里,一只小梅花鹿安静站立。它体态玲珑,头顶一侧却滑稽地探出一截鲜嫩的鹿茸——这并非雄鹿的王冠,而是本该“无角”的母鹿身上发生的生命奇迹。特种动物干细胞团队研究员王大涛轻抚它温顺的脖颈:“我们悄悄施展了一点‘魔法’。瞧,只作用于一侧,是想进行更精细的对比分析。”

当母鹿头顶赫然冒出象征雄性的鹿茸,这个颠覆数百年来自然规律的情景,已非“魔法”所能诠释。近日,中国农业科学院特产研究所联合多家顶尖科研机构在《美国科学院院刊》(PNAS)上发表重磅成果:仅靠引入关键的免疫细胞——巨噬细胞,无需雄激素干预,即可成功唤醒母鹿沉寂的生茸能力。这一刻,科学之手悄然改写了鹿科动物的命运密码。

“魔法”背后的科学密钥

免疫细胞解锁母鹿生茸潜能

在自然界中,鹿茸是雄性鹿科动物的标志性特征——除了驯鹿雌雄皆长茸外,梅花鹿、马鹿等鹿科动物只有公鹿能在每年春季长出分叉的鹿茸。这种性别差异长期以来被归因于雄激素的调控:公鹿分泌的睾酮如同启动键,触发头部生茸区的干细胞分化形成鹿茸。研究表明,若在公鹿首次生茸前阉割,其将终生失去长茸能力;而给母鹿注射雄激素,确实能让它们突破性别限制,长出鹿茸。

但科学家们早就发现了一个有趣的现象:母鹿虽然自然状态下不长茸,但其头部生茸区的组织中却潜藏着与公鹿无异的鹿茸干细胞。这意味着母鹿具备生茸的潜能,只是缺少合适的“激活信号”。“就像一台具备完整硬件的电脑,需要正确的指令才能启动。”研究团队成员解释说,“我们想知道,除了雄激素,是否存在其他信号能唤醒母鹿的生茸潜力。”

为解开这个谜团,研究团队对比了公鹿生茸关键组织,鹿茸生长前后的基因表达变化图谱,通过多组学分析锁定了一个关键因子——CCL2。这是一种由雄激素调控的信号分子,同时也是免疫细胞的“导航员”,能吸引巨噬细胞聚集到特定区域。进一步观察发现,在公鹿生茸时,头部角柄处的巨噬细胞数量显著增多,而抑制这些细胞会导致鹿茸生长受阻。

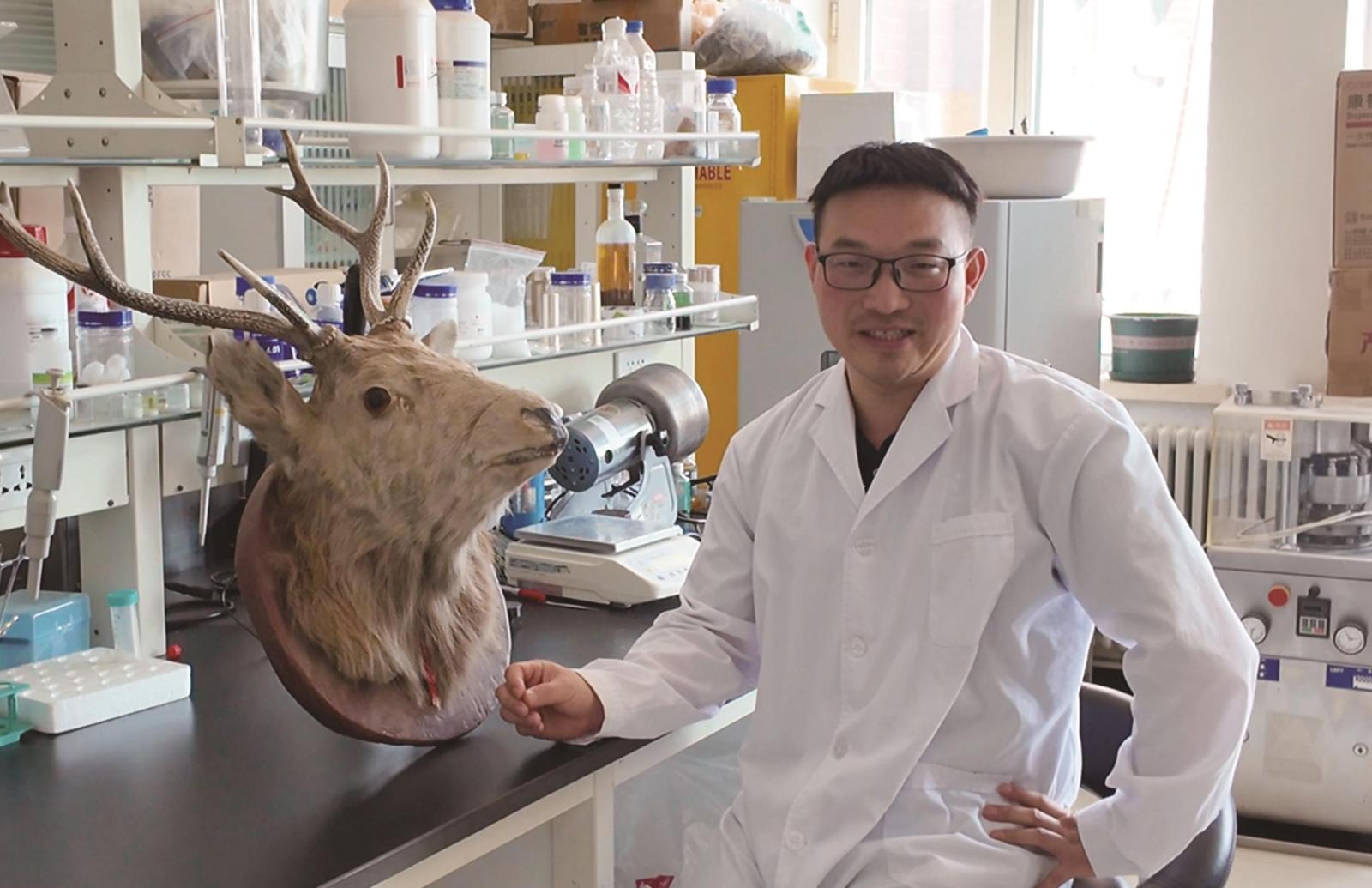

“我们做了一个大胆的假设:既然巨噬细胞在公鹿生茸时被富集,那么它们可能就是雄激素下游的‘执行器’。”王大涛通过实验验证了这一猜想:当向母鹿生茸区局部引入巨噬细胞,或直接注射CCL2蛋白时,原本不长茸的母鹿竟然开始长出鹿茸。更令人兴奋的是,这种通过免疫调控实现的生茸效果,与注射雄激素的效果相当,但避免了激素干预可能带来的副作用。

体外实验进一步揭示了其中的机制:巨噬细胞能分泌特定的细胞因子,如同“钥匙”般打开鹿茸干细胞的活性开关,促使其增殖与分化,最终形成鹿茸。这一过程就像“维修工”接到信号后,迅速赶到“施工现场”启动组织建造。

这项研究的突破在于,它首次证明了免疫调控在哺乳动物器官再生中的核心作用。传统观点认为,鹿茸再生主要受性激素调控,而该研究则揭示了“雄激素——CCL2——巨噬细胞——干细胞”的全新信号通路,为理解器官再生提供了免疫视角的新范式。

“这就像发现了一条隐藏的通道,让我们绕过了传统的激素调控路径。”王大涛指出,“用蛋白因子替代雄激素诱导母鹿生茸,不仅更精准,还为鹿茸产业提供了新的可能。”鹿茸作为传统名贵中药材,其产量长期受限于公鹿的养殖规模。若能通过免疫调控让母鹿生茸,将大幅提升产业效率,同时减少激素使用带来的伦理与安全问题。

绕过激素的再生革命

从实验室到产业的跨越

在长春市双阳区东鳌鹿业公司的现代化养殖场里,技术总监王平正仔细记录着一组令人振奋的数据:首批接受CCL2缓释剂注射的50头母鹿中,41头长出了鹿茸,最长的已达25厘米。这项突破性技术正在为当地特色养殖业带来革命性变革。

“这相当于在不增加任何养殖成本的情况下,凭空多出了一座鹿场的产能。”王平轻抚着母鹿头上新生的茸角,难掩兴奋之情。传统养殖中,占种群50%的母鹿主要承担繁育工作,如今通过科技创新实现了“产茸产子两不误”。

据测算,采用新技术后,一头母鹿平均可产茸0.8公斤,按当前市场价可增收约1200元。仅首批41头成功生茸的母鹿,就为企业带来近5万元的额外收益。更可贵的是,这项技术无需增加饲料投入,也不必扩大种群规模,真正实现了“零成本增量”。

“我们始终坚信梅花鹿母鹿具有生茸潜力,它们的近亲驯鹿就能自然生茸。”王大涛介绍,“但能找到如此高效、环保、无残留的蛋白因子,还是让我们整个团队激动不已。”目前,该技术已在双阳、东丰等多个鹿场推广应用,甚至吸引了福建等外地养殖企业慕名前来考察学习。

“母鹿本来就要养,现在能额外收获鹿茸,等于是白捡的收入。”一位前来考察的养殖户道出了大家的心声。这项创新技术不仅提高了养殖效益,更开辟了乡村振兴特色产业发展的新路径,为农民增收致富提供了科技支撑。

生命密码的启示录

从鹿角尖端望向医学未来

鹿茸作为哺乳动物界唯一能周期性完全再生的复杂器官,一直是再生医学的灯塔。该研究揭示的免疫调控机制,可能为人类骨骼与软骨再生点燃希望——通过调控巨噬细胞功能,能否加速骨折愈合,甚至助力退行性骨关节病的修复?目前,团队已将探索触角延伸至小鼠模型,在哺乳动物更广阔的谱系中验证这一普适机制。

当然,科学家们对此保持着清醒的审慎。“实验室的成功只是第一步,”王大涛强调,“从母鹿头上那一小块茸芽到安全、稳定、经济的规模化应用,仍需系统性攻关。”研究团队将目光投向深入解析CCL2蛋白作用的分子靶点,并积极探索基因编辑等前沿技术在精准调控鹿茸再生中的应用潜力。

从神秘莫测的雄激素主导,到拨云见日的免疫细胞调控,人类对鹿科动物生茸之谜的探索完成了一次精彩的认知跃迁。那只在吉林鹿舍里顶着“独角”的母鹿,不仅是实验室里的奇观,更是生命科学向自然深处掘进的路标——它无声昭示着,自然界蕴藏的再生智慧远比我们想象的精妙。

“自然界早已写好再生之书。”王大涛注视着鹿舍里低头饮水的独角母鹿,“我们不过破译了几个字母。”此刻,他手中的冷冻电镜照片显示:母鹿新生茸角尖端的干细胞,正与巨噬细胞进行着精妙的分子对话。这些持续了600万年的生物密码,或许终将改写人类对抗衰老与伤病的历史。

当夕阳为鹿舍镀上金边,长角的母鹿头顶的茸角尖端已冒出细密绒毛。这支在免疫细胞召唤下破土而生的鹿茸,不仅承载着产业变革的希望,更指向生命自我修复的终极梦想——而这一切,始于一只打破性别宿命的母鹿茸角。

(本栏图片由中国农业科学院特产研究所提供)