人们常说:“喜鹊叫,好事到。”究竟是此地洋溢的吉祥与希望吸引了喜鹊,还是喜鹊的翩然而至为这里增添了祥和奋进的气息?2023年4月初,我肩负起撰写我国著名高分子物理学家冯之榴传记的重任,由此踏入这座承载着深厚底蕴的院落——冯之榴奉献了近半个世纪心血的地方。

那是个春日晴好的日子,抬眼望去,在办公楼与图书馆间的小小花园里,三五只喜鹊欢快地栖息在几棵树上,叽叽喳喳,宛如在奏响一曲生机勃勃的乐章。这座院落,便是坐落于北国春城长春南湖之滨、人民大街5625号的中国科学院长春应用化学研究所。

回溯往昔,上世纪30年代初期,这里还是一片荒草丛生之地,自然难以寻觅喜鹊驻足歌唱的身影。1936年,伪满大陆科学院在此破土动工,此后直至1941年,18栋房舍相继落成。

直到1948年,这座建筑终于迎来了喜鹊舒心的歌唱。东北行政委员会接管了原伪满大陆科学院,在旧址上组建“东北工业研究所”;1949年9月,又更名为“东北科学院研究所”。

1952年1月20日,时任中科院院长的郭沫若前来视察,并欣然题词:“东北从事科学研究的同志们,很能配合实际需要,使科学研究能为工业、农业、国防等各方面的建设事业服务,成为中国科学工作者的先锋。”同年8月,研究所归属中国科学院,改称“中国科学院长春综合研究所”。年末,中国分子光谱研究的奠基人、物理化学家吴学周先生,率领43名科技人员奔赴长春。他们的到来,为研究所注入了一股强劲动力,成为其转型发展的关键转折点。

1954年6月,长春综合研究所的化学部分与从上海北迁至长春的中国科学院物理化学研究所合并,“中国科学院应用化学研究所”正式诞生。两所的融合,为学科建设筑牢根基,也为日后的长远发展铺就了坚实道路。1955年,我所撰写科学家传记的主人公——冯之榴,与丈夫、著名科学家黄葆同,冲破重重阻碍,从美国毅然归国,投身长春应化所。我想,在他们踏入长春应化所的那一刻,定能听到喜鹊欢快的歌声。

喜鹊在这片土地上的每一声啼鸣,都仿佛为这里带来了一个明媚的春天。在这里,每一步前行的足音,都是“中国应用化学的摇篮”蓬勃生长、奋勇向前的铿锵旋律;每一座建筑,都承载着科学春天的温暖与希望。

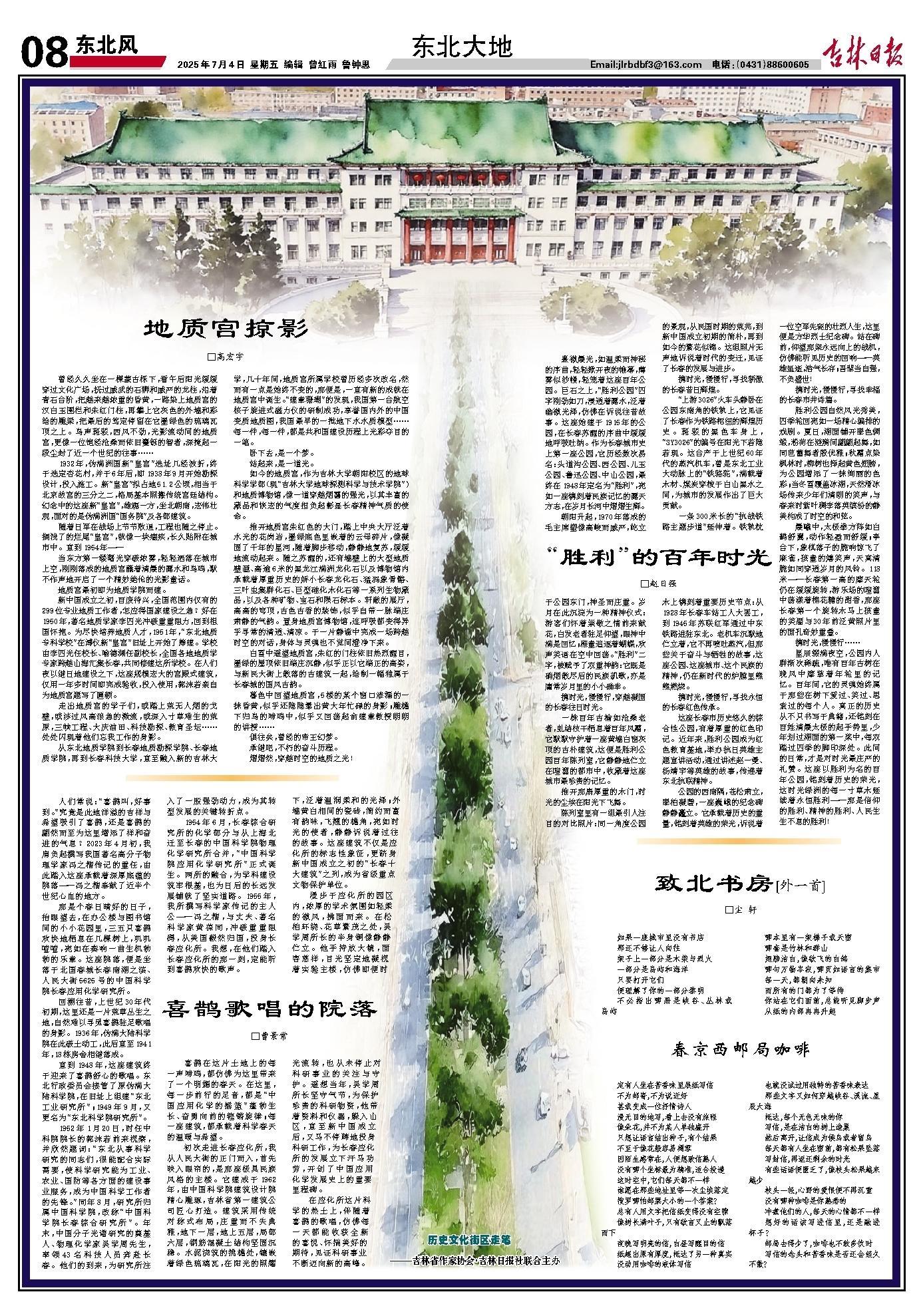

初次走进长春应化所,我从人民大街的正门而入,首先映入眼帘的,是那座极具民族风格的主楼。它建成于1962年,由中国科学院建筑设计院精心雕琢,吉林省第一建筑公司匠心打造。建筑采用传统对称式布局,庄重而不失典雅,地下一层,地上五层,局部六层,钢筋混凝土结构坚固沉稳。水泥浇筑的挑檐处,镶嵌着绿色琉璃瓦,在阳光的照耀下,泛着温润柔和的光泽;外墙黄白相间的瓷砖,简约而富有韵味,飞翘的檐角,宛如时光的使者,静静诉说着过往的故事。这座建筑不仅是应化所的标志性象征,更跻身新中国成立之初的“长春十大建筑”之列,成为省级重点文物保护单位。

漫步于应化所的园区内,浓厚的学术氛围如轻柔的微风,拂面而来。在松柏环绕、花草繁茂之处,吴学周所长的半身铜像静静伫立。他手持放大镜,面容慈祥,目光坚定地凝视着实验主楼,仿佛即便时光流转,也从未停止对科研事业的关注与守护。遥想当年,吴学周所长坚守气节,为保护珍贵的科研物资,他带着资料和仪器,躲入山区,直至新中国成立后,又马不停蹄地投身科研工作,为长春应化所的发展立下汗马功劳,开创了中国应用化学发展史上的重要里程碑。

在应化所这片科学的热土上,伴随着喜鹊的歌唱,仿佛每一天都能收获全新的喜悦、怀揣美好的期待,见证科研事业不断迈向新的高峰。