走进吉林省延边朝鲜族自治州和龙市,我想起了晚唐著名诗人温庭筠的诗作《送渤海王子归本国》:“疆理虽重海,车书本一家。盛勋归旧国,佳句在中华。定界分秋涨,开帆到曙霞。九门风月好,回首即天涯。”

和龙市“西古城”,是渤海国中京显德府。渤海国仿效唐制,设五京十五府六十二州。唐天宝年间约748年前后,渤海第三代王大钦茂将国都迁至此,与之相对应的,是和龙市龙头山古墓群,地点在头道镇龙海村。1988年,国务院公布其为第三批全国重点文物保护单位。龙头山古墓群对研究渤海时期的文化有着极其重要的价值。

1980年,考古工作者发现了贞孝公主墓,并进行了发掘。贞孝公主是渤海国第三代王大钦茂的第四个女儿。贞孝公主墓建于8世纪末叶,原来的地面上有砖塔,现已塌毁不存,只留下塔基和墓室。最珍贵的发现是墓中绘有12个壁画人物,圆脸朱唇,面庞丰腴,头戴幞头,身着长袍,腰束革带。这是已发现的唯一的渤海墓壁画,生动地展现了渤海人的形象。

在墓室通道的东西壁各绘有一个武士,在长方形的墓室中,左右各绘四侍者,后壁绘二侍者。武士身着甲胄,侍者则头着幞头,身穿华丽的袍服。这些彩绘的人物,形体胖硕,笔触圆熟,体现了初唐绘画的风格,也反映出唐代中原高度发展的文化艺术对渤海的影响。贞孝公主墓的壁画人物,形象不同,系用铁线描法涂染颜色绘制而成。铁线描产生于魏晋隋唐之际,方直挺进,行笔凝重,衣纹有沉重之感,适于较为庄重的题材。其特点是粗细大致均匀,像铁丝一样坚韧有力。顾恺之、阎立本等晋代、唐代著名画家在作品中的勾线,都被誉为“铁线描”。

贞孝公主墓壁画是稀世珍宝,第一次向世人揭示了渤海人的群像及渤海人的服饰,有力证明了渤海与中原的深度融合。

幞头是一种唐代中原男子普遍佩戴的头巾,不仅流传极广,而且样式丰富,变化多端。随着历史的推进,幞头逐渐成为男子日常穿戴的冠帽样式之一,对我国古代的服装制式有着深远影响。

据唐代史书记载,幞头起于北周,它的造型能使佩戴之人劳作更加便利,尤其“便武事者也”,能够提高武人的行动力,因此在军队中推广开来。幞头是唐代社会各阶层都可佩戴的首服,形式趋于统一化。头戴幞头,身穿圆领广袖长袍的着装方式在唐代极为流行。

可以想象,在渤海国中京显德府,人们的日常穿戴与唐朝无异,书馆里讲的也许是经史子集,茶馆里聊的大约是琴棋书画,女人打扮时尚大胆,集市经营着瓷器、铁器和丝绸。人们来到中京,就像走进唐朝的一个城市。

贞孝公主墓壁画的绘画者是谁?可能是唐朝的画师被请到渤海国专事绘画,也可能是渤海国的画师到中原学成归来为王族御用。这两种可能都表明中原与渤海国人才的交流。人才的交流带来了文化的融合与相互借鉴,丰富了文化创作的艺术元素。

墓室出土一方墓志,记载了贞孝公主一生的经历,是一篇典型的骈文。全文对仗工整,韵脚协调,辞藻华丽,读起来朗朗上口,十分具有美感。

龙头山古墓群是1980年延边博物馆发掘贞孝公主墓并对周边进行考古调查时发现的。经过调查由南至北分布着石国墓区、龙海墓区、龙湖墓区。1998年,延边州文物办对石国一号墓进行了发掘,出土了三彩女俑、瓷枕等文物。2005—2009年,为了配合龙头山古墓群的保护工作,延边州文物办对龙海墓区进行了考古发掘,出土了大量有价值的文物。其中,龙头山古墓群王室墓地出土的银平脱梅花瓣形漆奁是唐代银平脱漆器,为代表性文物。这件漆奁的制作工艺精良,嵌贴有精美的银饰龙形花纹,可能是唐代时由中原传入渤海,说明渤海国贵族妇女妆奁以唐风为时尚,中原饰品深得渤海贵族妇女的喜爱。

据此推断,如果穿越到渤海的贵族家庭,我们看到的,就是一个器物、服饰、摆设和唐朝贵族一样的家庭。这既可彰显渤海贵族的地位,也体现出对藩属地位的认可,凛遵臣礼,不敢僭越。渤海国对中原文化的高度认同,使渤海习俗与唐朝习俗融为一体,促进了中原风俗与渤海风俗的互相交融。

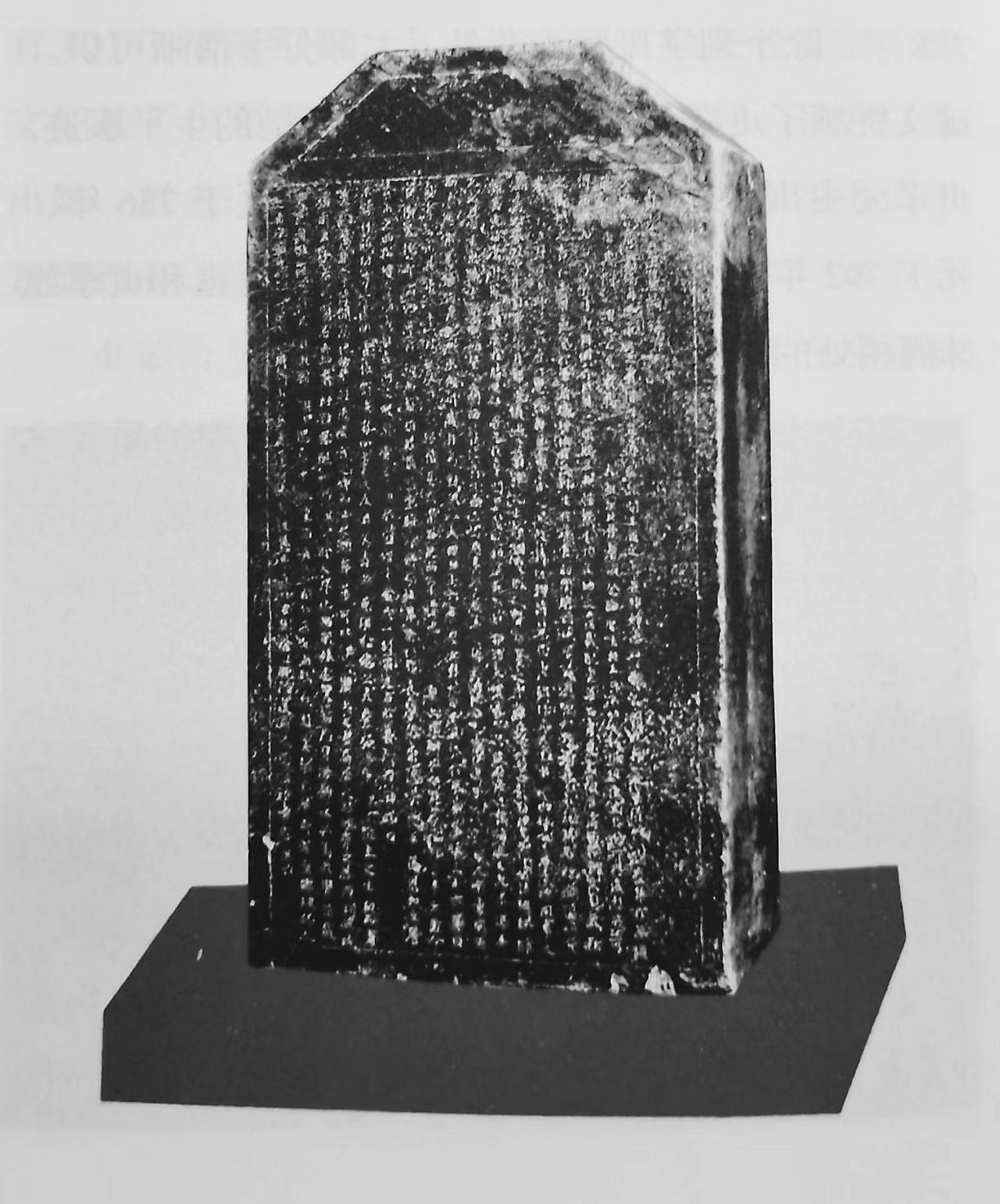

渤海国贞孝公主墓志于1980年10月出土,墓志现存放于吉林省延边朝鲜族自治州博物馆。墓志为花岗岩质地,呈圭形,序文正面阴刻楷书正体,共18行。其中题名一行,序12行,铭5行,共计728字。墓志借鉴《诗经》《论语》等先秦文学及汉魏晋唐时期的文学典故,以骈文的形式向世人传达了渤海国的政治、文化、生活信息,为研究渤海国历史提供了生动翔实的史料。

墓志序文的第一段,小引,讲述了帝女、王姬两人的典故,借此美化贞孝公主的妇德母仪,总领全文:

“夫湎览唐书,姒汭降帝女之滨,博祥丘传,鲁馆开王姬之筵,岂非妇德昭昭,誉名期于有后,母仪穆穆,余庆集于无疆,袭祉之称,其斯之谓也。”

从中可见:渤海贵族妇女对中华传统妇德有着高度的认同与尊崇,有着中原一样的妇女道德观念。

序文的第三段,注重描写了公主的容貌和品格。特别是妇德、妇言、妇容、妇功的修养,像周文王的母亲思齐一样贤德,像才女班昭一样才华横溢。

文中可见,渤海国贵族妇女在个人修养上以传统封建道德为标准,效仿唐朝贵族妇女的言行、举止,以此展示高贵形象。

序文的第四段,讲述了公主出嫁后的家庭生活、待人接物、为人品行和社会地位。公主嫁给了一位德才出众的丈夫,两人和颜悦色,相爱情深。公主婚后待人接物谦虚恭敬,孝敬公婆,是个好媳妇。公主品行温柔刚毅,和人相处恭敬谨慎,亲友往来有礼、进退有度,与人交流委婉中肯。就像汉朝的敬武公主、鲁元公主一样,和丈夫志趣相投。

文中可见,渤海贵族的家庭生活尊崇中原的夫妻之道,强调夫妻恩爱的家庭观念,讲究举案齐眉、居家有礼、琴瑟和鸣。

“谁谓夫婿先化,无终助政之谟;稚女又夭,未经弄瓦之日。公主出织室而洒泪,望空闺而结愁。六行孔备,三从是亮,学恭姜之信矢,衔杞妇之哀凄。惠于圣人,聿怀阃德,而长途未半,隙驹疾驰,逝水成川,藏舟易动。粤以宝历四年夏六月九日壬辰,终于外第,春秋三十六,谥曰贞孝公主。其年冬十一月廿八日乙卯,陪葬于染谷之西原,礼也。”

这是序文的第五段,写公主的丈夫不幸先去世,未能辅政献谋;而她的女儿也不幸早夭,小小年纪还没学习做针线、刺绣。公主虽然独处织布的工房,守着空空的闺房,但是坚守“六行”始终不渝,恪守“三从”视为亮节,成为遵从“六行、三从”的妇德楷模。她像恭姜一样从一而终,像杞妇一样哀痛守节。人生无常,如流水成川。公主于大兴五十六年夏六月九日壬申终于宫廷外的住所,享年36岁,谥号贞孝公主。是年冬天十一月廿八日乙卯,陪葬于染谷西侧的平台之上,礼成。

文中可见:“夫为妻纲”“三从四德”等妇德思想在渤海国有着深入的影响和传播,在贵族妇女日常生活中约束着言行、装束、相互交往,甚至左右着妇女的人生选择。

“惟主之生,幼而洵美。聪慧非常,博闻高视。北禁羽仪,东宫之姊,如玉之颜,舜华可比。”

“洵美且异”,出自《诗经·邶风》。公主从小就与众不同,品行优异,聪明智慧、博闻强记、见识高远。女孩子都把她当作榜样,听她的话。人们赞美公主的美丽端庄,就像《诗经》中的《郑风·有女同车》一诗赞美的木槿花一样的女子。

“汉上之灵,高唐之精。婉娈之态,闻训滋成。嫔于君子,柔顺显名,鸳鸯成对,凤凰和鸣。”

公主如同“汉上之灵,高唐之精”中神女的化身来到了人间,姿态柔美,接受父母和女师的教导,长成了妇德、妇容、妇言、妇功样样出色的闺中女郎。出嫁后,丈夫人品高洁,公主对公婆亲眷柔和顺意,家事和睦,因此夫妻恩爱、相携相敬。

“所夭早化,幽明殊途,双鸾忽背,两剑永孤。笃于洁信,载史应图。惟德之行,居贞且都。”

丈夫的过早离世,女儿的夭折,使公主日夜思念,伤心阴阳两隔。双鸾飞入夕阳,再难聚首。坚心守节,恪尽妇德,成为“三从”“六行”的楷模。以妇德谨慎言行,怎样的遇见都不改守节之心。

文中可见,渤海人对女性容貌、妆扮、言行、情感等评价标准完全与唐朝的标准相同。尊崇天朝上国,追逐唐朝的时尚流行,应该是渤海贵族的日常。

要写出如此精美的骈文,作者对人文典故、修辞手法都要有深厚的学养;渤海国有这样的骈文大家,可见渤海国与唐王朝的文化融合之深,显现着大一统的文化认同;说明中原文化当时已经成为渤海国的文化主流,并达到较高的水平。

墓葬是封存起来的文化,一旦打开,就会演绎历史的活剧。文化一统,使渤海习俗与唐朝习俗融为一体,促进了中原风俗与渤海风俗的相互交融,形成了极具魅力的渤海文化。

(本文图片为资料图片)