沅有芷兮澧有兰。

沅江不只有芷草,还有稻。

是的,是稻,一枚从远古而来的稻。

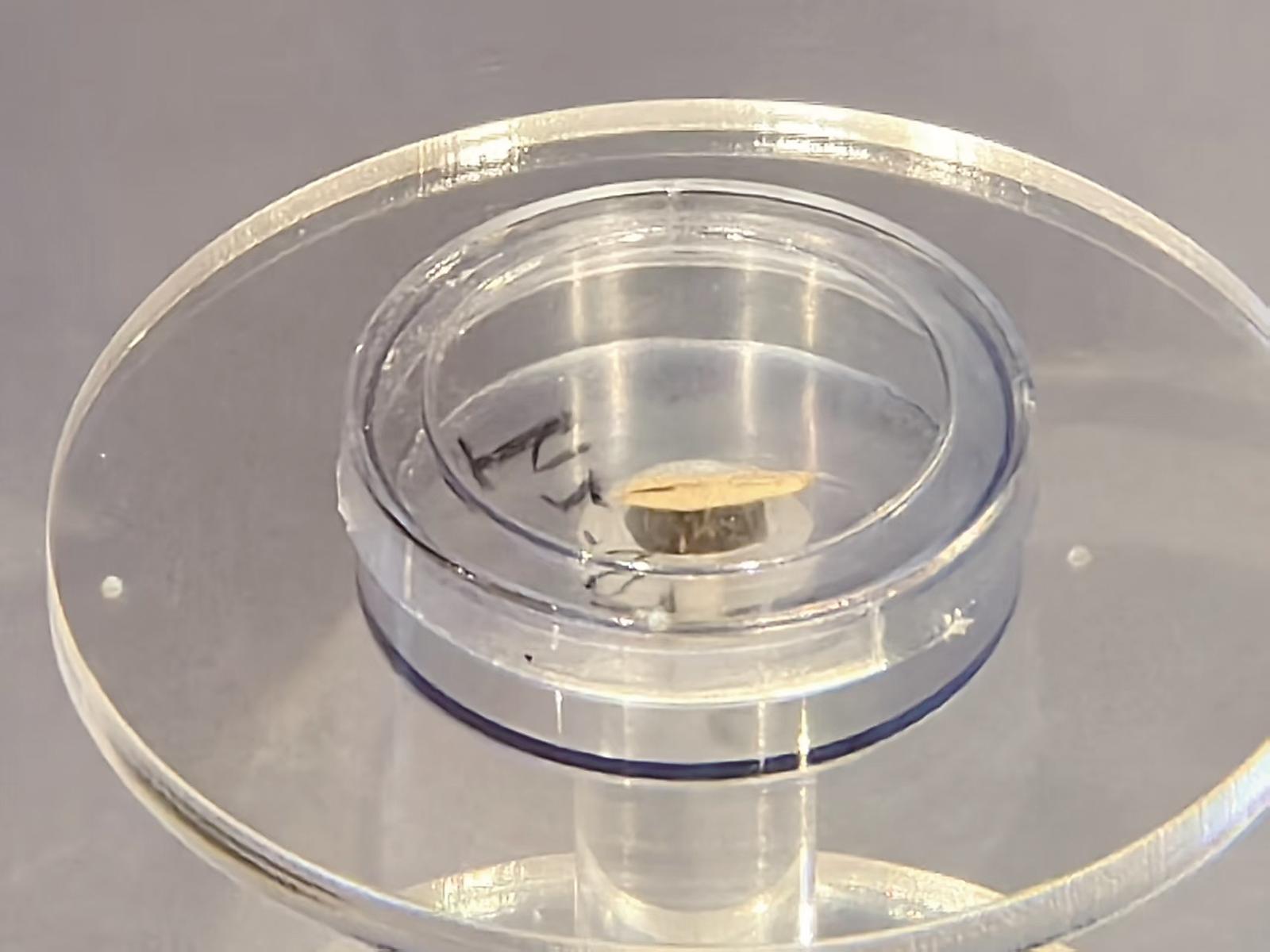

湖南怀化沅江之北,高庙遗址考古发掘出了7400年前的稻粒,虽然仅有一粒半,但足以证明这里那时就有稻。

那可是穿越了7400年的流光,一粒稻子,仿佛踏碎虚空穿越而来,经历了多少,经历了什么,都不必说,它只为了告诉现在的我们:那时有稻!它穿越时光捎来的这句话,缀满了远古骄傲的光辉!

那时是比夏朝建立还要早3300多年,那时是新石器晚期,却已经有了稻子。

传说水稻是天帝赐予炎帝神农氏的神奇作物,东晋王嘉在其撰写的神话志怪小说集《拾遗记》中记载:“时有丹雀衔九穗禾,其坠地者,帝乃拾之,以植于田,食者老而不死。”神话的浪漫不仅存于浪漫,而是始终与现实纠缠不休。7400年,只是这粒稻子所经历的时间,谁都无法把稻子定格在这个时间点上。也许,在更早的一万多年前,就像苹果砸在了牛顿的头上一样,一个等待着族人狩猎归来而饿得饥不择食的孩子,随手扯下一把草的种子,放在嘴里咀嚼,发现这种子不仅能果腹,甚至还有点甜。从此,他们记住了这种子的模样,在无法狩猎的日子里,孩子和小伙伴们,以及后来他们的后代,就靠着这些种子生存。在位于湖南怀化市安江镇的高庙遗址博物馆,我不但看到了那粒稻子,还看到了很多陶罐,还有能够把陶罐架在火上的陶制支架,讲解员说这些是用来煮饭的,我对此深信不疑。他们是怎么对稻子进行脱壳的呢?他们用陶罐煮的是饭还是粥呢?煮的时候一定也会稻香弥漫吧?考证也好,想象也罢,这些都不重要了,反正那时有稻,这就够了。

高庙发现的稻粒并不是被定义为最早的,也绝不是稻的“始祖”,也许是从更为久远的远古踏踏而来,在7400年前的一次短暂停留吧。于今,则是图腾意义上的“种子”。

这粒远古而来的种子,静静地以一种骄傲的姿态展示着远古的荣光。但这荣光就一直这么静静地沉寂着,它在等待吗?它在寻找吗?它在等待谁?它又在寻找谁?直到1953年,这沉寂的等待似乎有了结果,这执着的寻找也好像有了答案,这荣光落在了另一粒稻的种子身上——袁隆平来到了怀化安江农校,用几十年的光景把远古的水稻演绎成了现代的传奇,让这份沉寂了几千年的荣光再度璀璨绽放。

袁隆平在这里成为“杂交水稻之父”,是袁隆平选择了水稻吗?但这段传奇更像是水稻选择了袁隆平。袁隆平在读中学时,差一点儿就被选进了国家游泳队;读大学时又差点儿被遴选成飞行员;毕业来到安江农校,他无论做什么,似乎都与他要寻找的“正途”差了一点点儿。差一点儿,差一点儿,还是差一点儿,只有当他把目光转向了水稻,就一点儿不差地发现了“鹤立鸡群”株。

1961年7月的一天,袁隆平在农校的试验田里发现了一株“鹤立鸡群”、形态特优的水稻,明显高出别的水稻一截,稻穗有8寸长,籽粒饱满,竟有230粒。当时水稻亩产只有五六百斤,如果用这株“鹤立鸡群”稻做种子,亩产千斤就有可能实现了。但当时国际权威理论是水稻这类自花授粉作物没有杂种优势。“鹤立鸡群”株似乎为袁隆平把这种近乎盖棺定论的理论撬开了一个缺口,袁隆平带着爱人和学生经过数载反复试验研究,断定“鹤立鸡群”稻为“天然杂交稻”,并取得水稻具有杂种优势、通过人工培育可以实现大幅度增产的研究成果。这一次,在水稻杂交育种理论上又一点儿不差地突破了理论枷锁。至于后来的“雄性不育系”“三系法杂交”“两系法育种”等研究和实践,太过于专业,看不懂,也不用看懂,作为“吃米”群众,我们只知道每一次研究都大幅提高了水稻产量。1976年开始,三系籼型杂交水稻的种植在全国大面积推广,增产20%以上;1995年,“两系法”杂交水稻开始大面积推广,到2012年底,累计种植0.33亿公顷,增产水稻100多亿公斤;袁隆平用杂交技术重新定义了水稻生产,让水稻由亩产300公斤上升到1100公斤……这一切,都肇始于那株“鹤立鸡群”的稻株。

偶然吗?太过于偶然了,但哪一次偶然不是必然的结果呢。在袁隆平发现“鹤立鸡群”株之前的每一次差一点儿,但凡有一次是一点儿不差的,那么袁隆平的人生走的可能就是另一条道路了,杂交水稻的“稻生”也不知何时再能托付给另一个合适的人了。有的事情有时就像冥冥中注定了一样,躲也躲不开,逃也逃不掉。看似袁隆平发现了“鹤立鸡群”株,但又何尝不是“鹤立鸡群”株找到了袁隆平呢?这也许就是跨越时间和空间的相遇吧。

在安江农校袁隆平一家居住的专家公寓二楼,有一个阳台,袁隆平经常在阳台上拉小提琴,阳台面对的是袁隆平夫妇亲手栽下的两棵桂花树。夕阳西下,晚霞把试验田里的稻穗涂成了金色,桂花树飘来迷人的幽香,袁隆平站在阳台上拉起心爱的小提琴,悠扬的琴声缥缈而悠远,旋律中流淌出两个彩云般的梦:一个是禾下乘凉梦,另一个是杂交水稻覆盖全球梦!

6月末,水稻还没有抽穗。在一个名为稻田院的农家饭庄前,一畦水稻正以一种惊艳的方式在生长。于稻本身,是惊艳;于我和同行们,则是惊讶。那正处于生长中期的稻秧竟然超过了一米五。在稻田旁的一根木桩上挂着一个木牌,上写:禾下乘凉梦——2.3米高巨型稻!可惜了,来的不是时候,没能见到水稻2.3米的样子。也许不算可惜,也许来的正是时候。梦嘛,总会不断生长,没有见到梦的萌芽,也没有见到梦的高光,但是见到了梦的生长,也算不虚此行了。

如今,袁隆平培育的杂交水稻已经种在了美洲、亚洲、非洲和南太平洋近70个国家的土地上,全球杂交水稻年种植800万公顷,年增产粮食1600万吨,可以多养活4000万至5000万人口,袁隆平的杂交水稻技术被誉为中国古代四大发明之后的“第五大发明”。

这就是梦吧,一颗种子的梦应该是这样的。

稻米是白色的,种子的梦,想必也是白色的吧,只不过那白色的梦氤氲着稻香,就像一缕精魂,曾落在万年前浦江上山人的石磨盘上,也曾落在7000多年前河姆渡人和高庙人的陶甑上,飘落在1000多年前渤海国前往大唐长安朝贡道上的旌幡之上……这梦,到了怀化,似乎生出了色彩,超级稻、巨型稻、海水稻、耐热稻……是基因遗传也好,是分蘖发棵也罢,稻的基因在遗传,稻的故事在分蘖。

“稻”亦有道!一定是的,否则,那么多的故事,为什么要独占怀化?只是,在神奇的怀化,除了7400年的一粒稻,还有一粒只为稻而生的种子,把种子和人演绎成了一次轮回:

人就像种子,要做一粒好种子!