蜿蜒的G331在鸭绿江上游勾勒出一道舒缓的弧线,江雾漫过绿树掩映的山脊,宛如在轻抚一段沉睡的记忆。滔滔鸭绿江奔腾不息,数千年的光阴在水流中悄然消散,不知所终。然而,鸭绿江畔那些过往的历史风云与隐秘故事,总会激起后人对沧桑变迁的无限好奇与永恒追问。我们此次到访长白县十四道沟镇的主要目的,是寻找中国北方一个名为秽貊的古老民族位于鸭绿江边的古墓。

鸭绿江是一条充满历史韵味且极具神秘色彩的河流。据《奉天通志》记载:鸭绿江上源有二,其一为爱滹江,其二为葡萄河。爱滹江发源于长白山南麓,与图们江源头仅隔一座山岭。该江向南流淌至大双岔口时,葡萄河自东北方向汇入,自此始称鸭绿江。

在秦、汉、魏、晋时期,鸭绿江被称作“马訾水”,也有“掩施水”“奄利大水”等别称,“鸭绿”正是由“奄利”音变而来。

鸭绿江的神秘之处并非仅仅在于其悠久的历史,而在于其沿线分布着众多不同时期的古墓,这些古墓被考古学家称为“鸭绿江上游积石墓群”。这些沉默的墓群坐落于鸭绿江右岸,在临江市与长白县境内星罗棋布。经过多年的调查,现已发现七道沟墓群、龙岗墓群、西马鹿泡子墓群、东甸子墓群、贾家营墓群、坡口墓群、十二道沟墓群、金华墓群、良种场墓群、下崴子墓葬、安乐墓群、十五道沟墓群等。

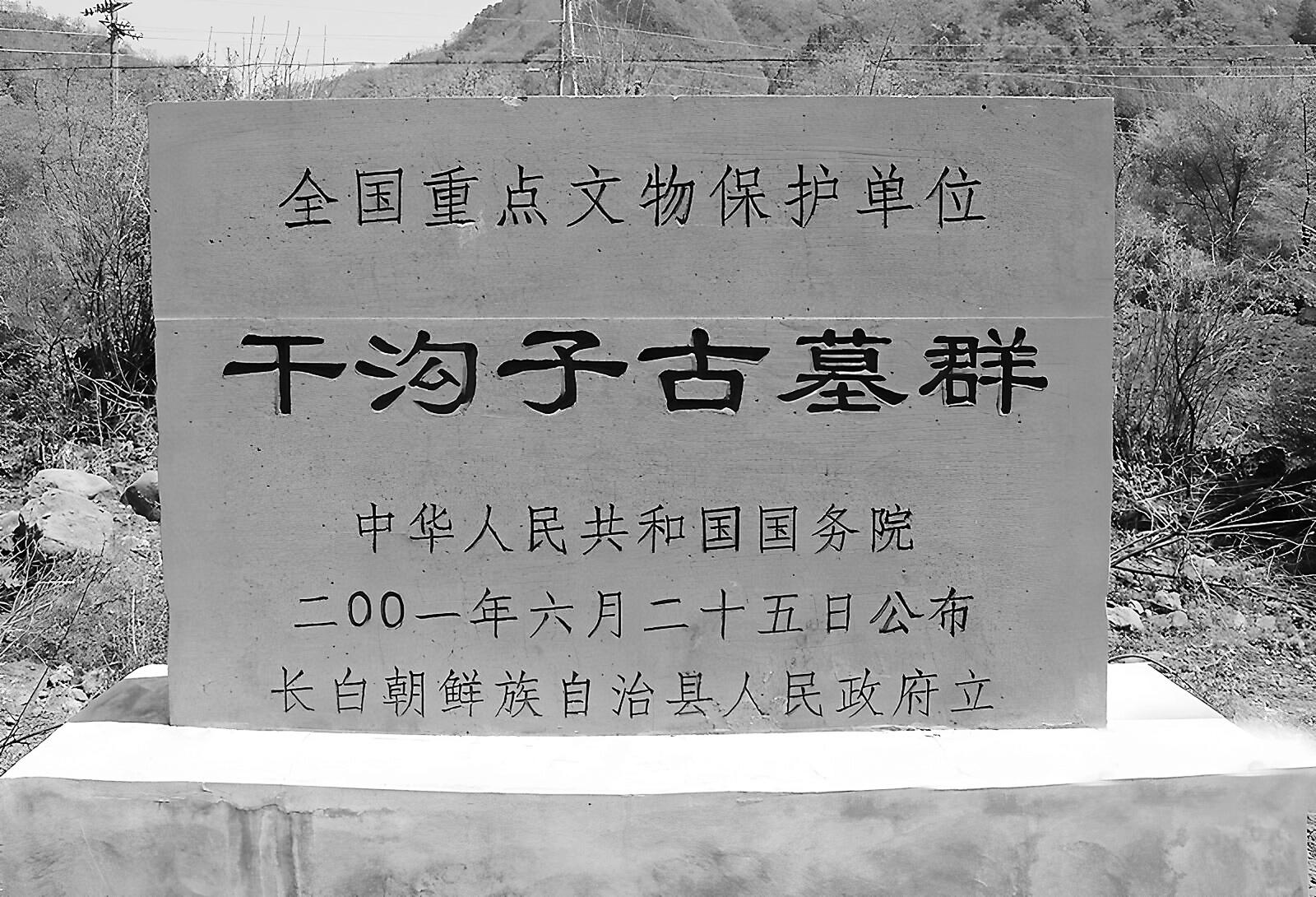

鸭绿江上游积石墓群发现了多种不同的墓葬形制,为研究我国东北地区积石墓葬的起源、发展和演变,以及古代丧葬习俗、意识观念等诸多方面提供了重要依据。其中,最为久远的,当属被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位的干沟子古墓群,它的历史分量更为厚重,与众不同。

G331是一条令人丝毫不感寂寞的道路。在前往长白县十四道沟镇的路上,随着对历史资料的深入探究,以及对部分考古成果的整理归纳,秽貊这个古老的民族在我眼前逐渐勾勒出了一个清晰的轮廓:

1983年版的《东北民族史略》记载,秦汉以前,中国东北地区生活着众多游牧游猎民族。历史学家依据语言及生活习惯,通常将它们划分为三大族系,秽貊便是其中之一。自西周时期起,相关史书就已有关于其活动的记载。2003年版的《中国东北民族发展史》记载,在先秦文献中,秽貊通常以单称“秽”和“貊”的形式出现。因此,后世史学家一般认为,“秽”和“貊”最初是语言相近、风俗略有差异的两个民族,完成民族融合后,他们成为“扶余族”。以今天的吉林农安为中心,建立了东北亚历史上首个脱离部落性质的地方民族政权,深刻影响了整个东北亚历史的走向。秽貊人最终融入了中华民族大家庭。他们在东北大地上创造的灿烂文明虽消失于历史长河,但依旧如“江流石不转”,大音希声。

远山苍茫,干沟子古墓群墓域占地东西绵延1200米、南北宽800米。站在路边,只见茂盛的绿草覆盖着墓地,隐隐约约看到的是一堆堆石头,这些战国至西汉的积石墓静卧着,并不显得突出。干沟子古墓群在1987年被列入吉林省重点文物保护单位,又在2001年6月25日被国务院公布为全国重点文物保护单位。江风轻抚,这些古墓以山为枕,以江为镜,在2000多年的风雨里,寂寞地守着一段被湮没的文明。

干沟子古墓群文物遗址地的地标背面写道:“干沟子古墓群是古代秽貊人的墓地,时代约西汉初年(公元前206年—公元25年)。目前,保存完好的有44座,墓群的墓葬可称作多圆坛石圹积石墓,其墓葬形制、埋葬习俗当辽东半岛同时期墓葬相似,墓中出土的石器、陶器又兼有鸭绿江流域原始文化的风格。这处墓群对探讨我国东北古代民族的分布和文化交流等具有重要的学术意义,是东北地区积石墓葬发展演变过程中一个承上启下的重要环节。”

干沟子古墓群是如何保持下来的,已不得而知。长白山在清末因木业兴盛,大量闯关东人来此谋生,据《盛京时报》记载:长白县属八道沟、十五道沟、十九道沟、二十二道沟、二十三道沟等处,由长白山脉向鸭绿江多溪流之谷,地密成林之繁,恒在山半,溪涧地方辄有伐木人夫所筑之小舍。因之狭小之平地,规为菜圃,但人口岁增,今处处已成小农村,是皆缘伐木而渐移住者。

闯关东的汉族人来到干沟子村,也发现了这片古墓群,但从未惊扰过,使得干沟子古墓群保存更久。我们站在路边察看考古地标内容时,偶遇干沟子村的村民,他们询问我们是做什么的,当得知我们是来考察G331沿线的历史文物遗址时,他们并不惊奇,似乎早已习以为常,还说经常有人来看这片古墓。村民闲谈时提到,这片古墓无论下多大的雨都不会存水,这一点让他们十分奇怪。

干沟子古墓群的独特形制堪称东北边疆的考古奇观,用步量法判断,近似方形的墓域边长大约24米,一些圆形石圹由粗糙石条围砌,石圹间以石道相连,形成神秘的串联结构,层层封存着被时光掩埋的生死仪式。但它最初是什么形态,这一点恐怕永远无法得知了。

20世纪80年代的考古工作中,考古人员在墓中发现了石斧、野猪牙饰、绿松石等文物。这些文物零落散布于墓圹碎石间,无声传递着一个消失民族的生产力水平与精神信仰。最令人震撼的是发现了一把触角式铜剑,它出土于干沟子古墓群东山坡台地上,这把触角式铜剑属于西汉时期,剑柄前端的喇叭造型与后部触角式装饰,昭示着中原青铜铸造穿越重山,抵达鸭绿江上游。除干沟子古墓群外,鸭绿江流域的另一重大考古发现——蔺相如铜戈的出土,进一步揭示了中原与边疆的文化联系。

1981年6月,一个平凡的日子,长白县八道沟镇葫芦套村的农民车学信在村后山坡采石时,于石缝之间意外拾得一件暗青色的古代兵器,他形容像一把“大镰刀头”。葫芦套村,这个距离县城160公里、离镇子仅7公里左右的僻静村落,静卧在宽约1公里的谷地之中,四面青山环绕,鸭绿江自沟壑间流淌而出,在村东南方向优雅地转了个弯,向西奔流而去。据老辈人回忆,村东一带早年曾有一道断断续续、长四五十米的石墙遗迹,高低错落,可惜后来被村民建房、修梯田时逐渐取用殆尽。正是在这道石墙的遗存中,人们曾陆续发现过零星的尸骨、石制的箭镞以及古老的陶器碎片。而车学信发现的这件“大镰刀头”,其源头也指向了这处已消逝的石墙。有人说这里是古时的战场,也有人说这里是古城墙。

时光流转至1996年2月,这把蕴藏着千年秘密的“大镰刀头”,被长白朝鲜族自治县文物管理所征集入藏,初步认定是铜戈。它绝非寻常之物,其上镌刻着深浅、粗细不一的古老铭文,经吉林大学林沄、吴振武教授以及吉林省考古研究所所长方启东等专家细致辨识,铭文为“赵惠文王二十年,相邦、蔺相如。冶阳”。无论从铭文的内容、独特的书写方式,还是铜戈本身的质地、精妙的铸造形制进行全方位考证,专家们一致认定:这确凿无疑是一件战国时期赵国的珍贵兵器。尤为令人惊奇的是,这是迄今为止所发现的唯一一件直接与千古名相蔺相如相关的实物遗存,堪称稀世珍宝。

为了探寻铜戈的来龙去脉,当年,长白朝鲜族自治县文管所所长丁贵民曾率人员赶赴葫芦套村发现地进行详尽的考古调查,最终的结论确认:当初,车学信拾得铜戈的石堆区域,其性质实为高句丽时期的古墓遗址,而并非早先推测的城墙遗迹和古战场遗迹。这枚沉寂千年的“蔺相如铜戈”重见天日的历程与显赫的身份,最终在1998年第5期国家文物局权威刊物《文物》上,以《吉林省长白朝鲜族自治县发现蔺相如铜戈》为题,向世人作了详尽的介绍,从此名动学界。

物不能言,远久于人。是否在秦末中原战乱期间,燕赵流民携带着华夏器物深入鸭绿江上游,与秽貊族群相融合,从而选择用河光石修筑墓葬,采用火葬习俗,并在方形墓域之中构建圆形石圹呢?这种方圆相济的格局,恰似农耕定居与山林狩猎的双重特质。他们还沿着江岸辗转迁徙,用石块搭建居所,用青铜铸造器皿,在山林与江水的滋养下孕育出独特的文明。他们并未留下文字,却将生活的温度镌刻进了石头。这些石头在荒草丛中沉睡,任凭苔藓爬上凿痕,任凭风雨剥蚀棱角,执着地证明着:文明或许会更迭,族群或许会融合,但这片土地上的生命印记永远不会真正消逝。

如今,我们像千百年前的古人一样站在江边,鸭绿江仿佛一条碧绿的绸带,蜿蜒穿行于幽深的沟谷之间。G331上车辆川流不息,这条被称为“最美边境线”的公路,串联起长白“千年崖城”的渤海国风情建筑、灵光塔的唐渤海塔影,当远眺墓群全景时,河岸石墓与鸭绿江波光交织,若隐若现。

2000多年前,秽貊人将最后的躯体托付给冰冷的石块;2000多年后,残存的古墓镌刻着历史的密码,等待每一双途经G331的眼睛去探寻。