今年9月,满族新城戏《高风元辅范文程》亮相第十九届中国戏剧节,它的登台不仅让全国观众透过舞台读懂了一段关于民族交融的历史,更看见了这项国家级非遗剧种鲜活的生命力——这都源于剧目本身对历史的深度挖掘、对艺术的匠心打磨,以及对传承的坚定守护。

作为2023年度国家艺术基金资助项目,《高风元辅范文程》由松原市满族新城戏传承保护中心历时两年打造,从创作之初便锚定“以史为鉴,以艺传情”的核心。剧目以清初重臣范文程的生平为蓝本,没有刻意渲染历史的宏大叙事,而是聚焦他在复杂政治局势中的选择。

“范文程的故事是一面映照清初各民族共生的镜子。”该剧编剧李昂介绍,创作团队花了近一年时间梳理史料,从范文程在朝堂上推动政策折中,到他在民间的治理实践,自然地将他所推崇的“平等、团结、融合”的理念呈现在舞台上。“我们希望用历史细节来展现范文程‘高风亮节’的形象,塑造出有温度、有抉择的鲜活人物。”李昂说。

这部剧目之所以动人,更在于它将满族新城戏的非遗特色与剧情深度融合,让传统艺术“活”在故事里。满族新城戏以松原扶余八角鼓为母体,自带浓郁的民族与地域基因。在《高风元辅范文程》里,这份基因被展现得淋漓尽致。

音乐上,该剧以满族新城戏“八角鼓”曲牌为基础,融入汉军旗太平鼓的铿锵与东北民间音乐的宛转,比如范文程深夜忧思时的唱段,八角鼓与丝竹交织将人物的家国情怀具象化;表演上,满族传统舞蹈与萨满单鼓、抓鼓配合默契,贵族宴请场景里,演员舞步复刻满族“莽式舞”的轻盈,议事场景中,萨满单鼓的节奏变化烘托矛盾张力。“萨满单鼓的节奏一响,满族新城戏的魂就立住了。”该剧作曲杨柏森表示,萨满单鼓是这部剧音乐创作的“关键道具”。在他看来,满族新城戏的魅力,在于其独特的艺术语言,“无论是唱腔中的‘满语衬词’,还是舞蹈里的‘抖肩’‘摆腰’,每一处细节都是满族文化的鲜活载体。”

“虽然是第一次观看满族新城戏,但这部剧中的每一个部分都让我感受到了浓浓的匠心。”观众小林观看演出后说。而这份匠心,还藏在主创团队对角色的细致打磨里。

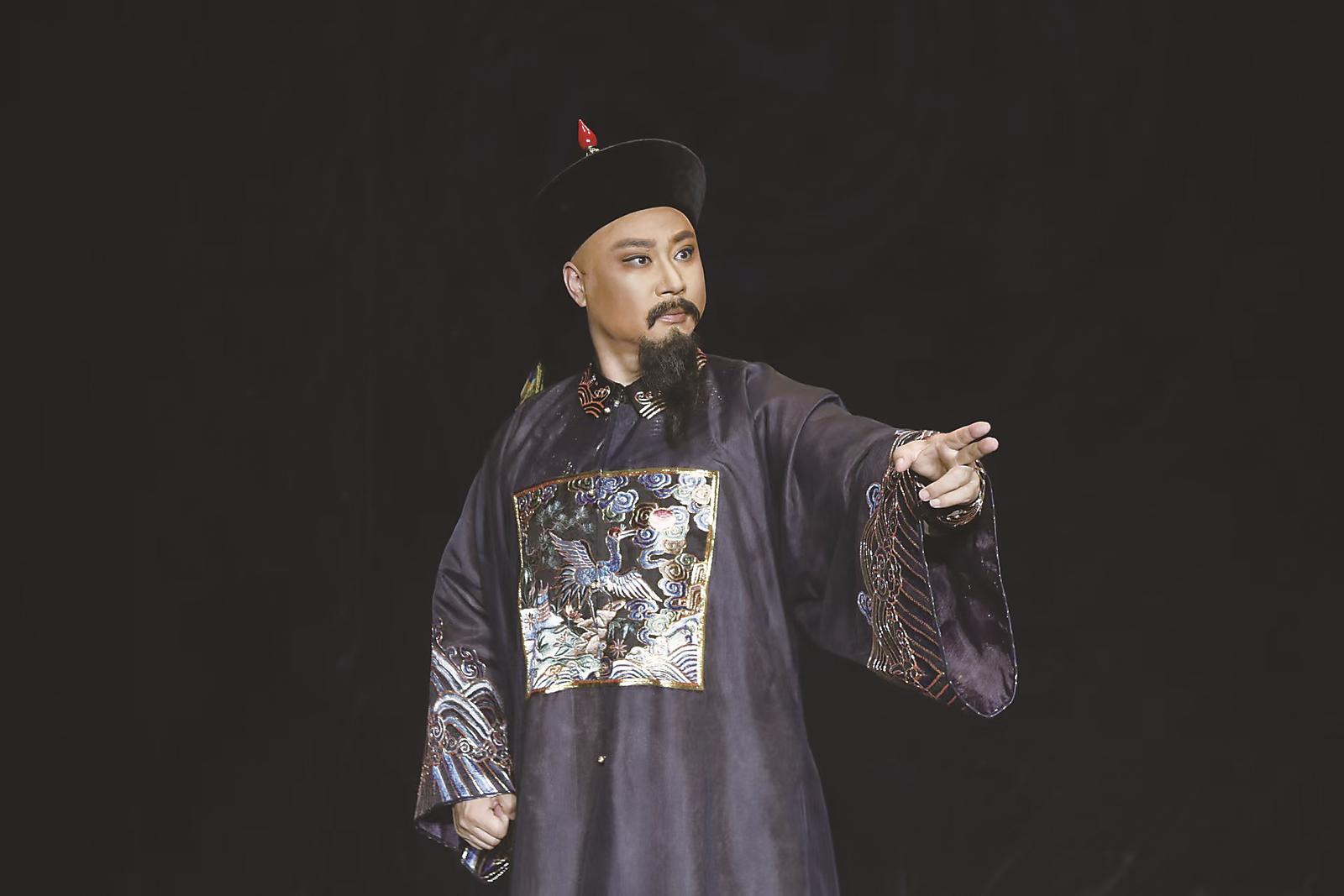

为了演绎好范文程这个角色,满族新城戏第四代传承人陈喜强付出了诸多心血。他翻阅许多文献了解人物和背景,更从“鹤”的意象中提炼角色特质——步态沉稳如鹤立,手势舒展如鹤翼,让人物“刚正不阿、清正廉明”的品性通过肢体语言自然流露。而剧目对年轻演员的启用,更显传承深意。松原市满族新城戏传承保护中心让多位年轻演员担纲重要角色,他们虽然经验尚浅,却以饱满的热情诠释角色,也展现出了扎实的基本功。“从剧目创意开始,几年来,我们始终怀着对艺术的虔诚与敬畏,扛着传承满族新城戏的责任与使命全力以赴。希望通过这部戏,能让更多人了解、喜爱满族新城戏,也让大家看到满族新城戏的未来。”该剧导演刘海波说。

从2022年开始策划,到2023年获得国家艺术基金资助,到去年9月在长春首演,再到如今登上中国戏剧节的舞台,《高风元辅范文程》的每一步,都是满族新城戏传承与创新的缩影。它曾有过《铁血女真》《洪皓》等闻名全国的剧目,如今又通过《高风元辅范文程》挖掘本土历史、培养年轻演员,焕发剧种活力。

八角鼓的节奏里、演员的唱腔中,既藏着松原的地域记忆,也装着民族交融的中国智慧。《高风元辅范文程》成功走向全国,它带去的不仅是一段历史,更是吉林非遗蓬勃的生命力,以及这片土地对传统文化的珍视与传承。