吉线G331沿线的山林,得天独厚,钟灵毓秀,自古以来就充满神秘。而位于吉林省东部长白山中的“放山”行当,更是独具传奇色彩。

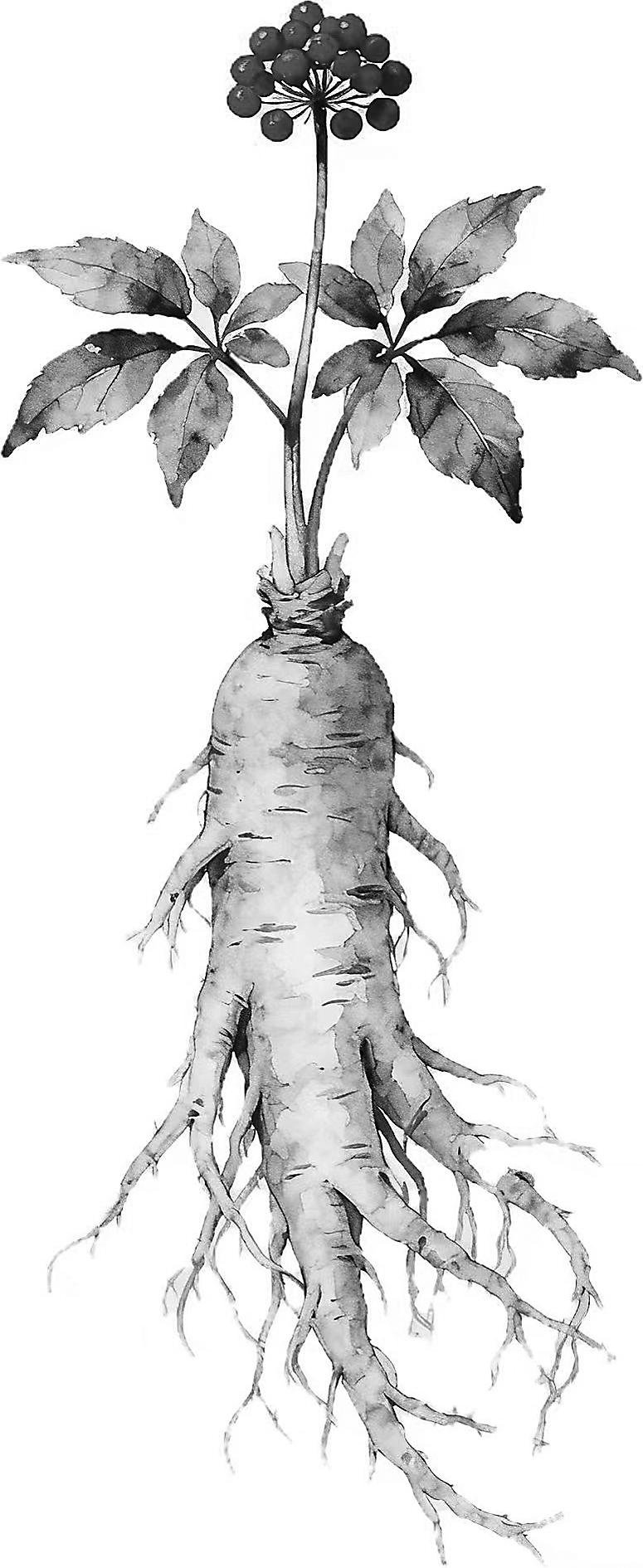

立秋时节,长白山里的棒槌花结籽了,通红晶亮,像红宝石。镶嵌着红宝石的绿色叶茎下,肥沃的厚土里,深埋着一个个宝贝,那就是至少生长了三五十年、七八十年甚至上百年的野生老山参。它们藏在人迹罕至的深山老林、遮天蔽日的原始森林中,像阿里巴巴的山洞,不经历十劫八难,不懂得“芝麻开门”的咒语,休想找得到。可是,那些老山参,勾引得放山人心里直痒痒。于是,参帮汉子们悄悄地备好早已得心应手一应俱全的家什,带足半拉月的窝头咸菜大饼子,还有秘不告人的神器。或一人进山“单棍撮”,或三五人、七九人成伙,相跟着进了老林子。去时单(人),回来双(带人参),换得金银,过好日子……

这便是关东大地长白山脉延续千年之久的传统——采参,俗称“放山”。

放山行当起于公元3世纪中叶,到满人入关建立大清定都北京时就被禁了。长白山以及东北地区所产山参,均由官府控制采挖,严禁盗挖。入山采参,须经官府批准,领取参票,并按制度向官府交纳所得人参及银两。然而,放山收益对于靠山吃山以参为命的把式们和山民来说,不啻久旱甘霖,可解燃眉之急。如真能挖到五品叶以上的珍品,下半辈子可衣食无忧。所以,冒死进山的参帮,百年不绝。

新中国成立以来,放山行当已然合法,得以延续。2008年6月,长白山采参习俗被列入第二批国家级非物质文化遗产名录,这意味着国家对传统采参习俗进行保护,并对进山采参进行了规范。所以,那年秋天,我才有幸跟随旺山大哥进山,了解一些放山的规矩,也感知了“放山人”的品性。

旺山大哥不到60岁,是松江河二道岭子尚存的5人参帮有名的“把头”。他15岁就跟他爹放山了,熟悉放山的全部过程和规矩。最关键的还是旺山为人实诚,过去曾经抬到大棒槌,并没有藏着掖着,而是卖了钱公平分配,绝不偏袒,绝不欺瞒。遇有不守行规“起黑票子”(偷参)的,旺山大哥绝对能镇唬住,这是他的德行,更是他的权威。

旺山嫂在立秋这天备下5斤猪肉,让5人参帮吃足了肥肉,也就是民间习俗中所说的“抢秋膘”,为进老林子放山先备下一肚子油水。立秋到白露之间,是放山最佳时机,在这段日子里,旺山要带人完成全村人的心愿,“抬”着一棵大“棒槌”,即东北俗语所说的人参。参帮把挖参叫作“抬参”,这是一种敬重,也是一种礼仪,更是为了不亵渎人参这个山里的精灵。

长白山的秋天美丽无比,奇幻无比。各种林木高大或低矮的身下,上千种野花野草争奇斗艳,令人炫目,十几种野果成熟了,咬一口甜酸怡人,既解渴又提神。我跟着旺山大哥和绰号叫喊山、守山的两个中年人,还有柳顺、铁拴两个青壮汉子进了山。头几天,翻过两道岭子,穿过三道峡谷,跨过几条溪流。每天都是搭个“戗子”(树枝油布等搭建的临时住所)将就睡一觉,天亮后继续前行,向长白山脉深处挺进。第五天傍晚到了鹰嘴崖下,旺山大哥才说,就在这扎营。

旺山立起三块石头,以此拜祭参帮老把头孙良。孙良是传说中长白山最早放山的,因同来的一个弟兄走失,苦苦寻找七天七夜,最后死在山里。从此,孙良成为长白山采参人心中神圣的偶像,被尊为“山神”祭奠和顶礼膜拜。参帮放山都要先拜老把头,祈祷他保佑,既能抬到大货(大参),也能安全下山。

旺山大哥指挥大伙拖来十几根倒木,搭起了一个比“戗子”更结实的窝棚,此后二十几天,以此为中心,向周围扩散寻找山参。

早晨,山里雾气退去,旺山大哥攀上高处,观察山势云雾密度、阴阳坡向和草木生长状况,寻听棒槌鸟叫声,根据声音的方向确定到哪片山场能找到“棒槌”。棒槌鸟学名“东方角鸮”,多出自东北原始森林,以人参籽为食,每当人参籽红了的时候,便发出欢快的叫声。参帮循着它们的叫声,就能找到老山参。

旺山大哥不动声色,静观片刻,喊了声“压山喽!”(即开始行动)。大伙便按照“排棍”(参帮行走的顺序)分别行进。旺山为“头棍”,在最前边,喊山和守山为“腰棍”,在中间,柳顺和铁拴为“边棍”,在两边外侧。他们依规排开,边走边“叫棍儿”,即不时敲击树干彼此保持联系,以免“麻达山”(迷路)。

旺山大哥说,参帮有行话。看到“棒槌”叫“开眼”,发现者大声喊“棒槌”叫“喊山”。听到喊“棒槌”,其他人马上接话“什么货”,这叫“接山”。喊山人还要根据人参形状说出“四品叶”或“五品叶”“九品叶”,众人立刻再喊“快当”,这叫“贺山”。“快当”为满语,是麻利、顺利、吉利和祝贺。

最叫人兴奋的是“抬棒槌”,即挖参过程。要先磕头拜祭,选上风头点堆火,熏蚊子,防野兽。把头根据“棒槌”芦头和根系的长势,用鹿骨钎子、快当剪子等工具,细心清理树根、泥土,确保整支“棒槌”根须完整挖出。挖出的“棒槌”用青苔、树皮包裹保鲜,这叫“打参包”。然后在附近松树上,扒去树皮,刻上横杠,记录“棒槌”大小和人数,这是“砍兆头”。还要在树上刻录位置,烧去四周松油,使这个记录几十年后也能看清,以便在此再找到人参。挖出“棒槌”的地方,要原土掩埋,叫“复埯”,还须把得到的棒槌籽播入土中,叫“撒参籽”。

放山人讲究平等互助友善,挖到人参,卖了钱帮伙成员不分老幼一律平分。抬棒槌时遇到别的帮伙,要见面有份。帮伙之间不争山场,讲究先来后到,看到已经有人在这儿了,就赶紧转移到另外山场。

不过,这些都是旺山大哥跟我讲的,这次进山并未能如愿,十几天后,我们无功而返。尽管大伙都有些失落,但仍然遵守行规,下山时把余粮、盐及火种,留部分在戗子里,留备迷路人食用保命。

巧的是,下山途中,却突然发现了“棒槌”。旺山急忙查看,却只是棵幼苗,生长不过3年。旺山又告诉我,按行规,山参小苗是不能“抬”的。所有放山人都恪守“抬大留小”的行规,即使是遇到成堆成片的棒槌,小的也要留下。那是留给后人的,也是为了山参能够继续生长,并得以绵延不绝。

旺山哥的话,让我暗暗钦佩,不由得频频回头望去。那幼苗上结了一颗小果子,红红的,像放山人赤诚的品性,也预示未来红红火火的收获……